生完小孩后怎么带,这是当代夫妻的一个难题。

2024 年,受国务院委托,国家卫健委主任雷海潮向十四届全国人大常委会第十一次会议作《国务院关于推进托育服务工作情况的报告》(下称“国务院报告”)时提到,多地调查显示,超过三成的 3 岁以下婴幼儿家庭有送托需求,受行业发展阶段及服务价格等多种因素影响,目前全国实际入托率仅为 7.86%,现有托位缺口较大。

从国际范围看,2018 年 OECD(经合组织)国家 3 岁以下婴幼儿的入托率平均为 33.8%。而在我国,对不少家庭来说,交给爷爷奶奶带或者让妈妈在家“全职”带小孩,是更常见的做法。

不过,近年来为了减轻双职工家庭的“带娃”压力,多地开始探索生育友好岗、婴幼儿托育等服务。

近日,在2025年上海首场大型招聘会上,就出现了“生育友好岗”——用人单位采取弹性上下班、居家或远程办公、灵活休假、绩效考核等柔性管理方式。此前,广东、山东、河北等地也有类似岗位。

此外,北京、浙江杭州、广东深圳、福建厦门、湖北武汉等地已开始探索乳儿班。比如浙江温州一所公立幼儿园为 6 个月以上-3 岁以下的婴幼儿提供托育服务,开班后已经有 6 个月大的孩子入托;北京的八里庄儿童成长中心提供全日托、半日托、临时托等托位;福建厦门思明区对普惠托育机构开展乳儿班、托小班激励性入托奖补及租金减免等政策。

国家政策也在鼓励扩大幼儿园托班招收婴幼儿范围。2024 年 11 月,酝酿了 20 年的《中华人民共和国学前教育法》通过,鼓励有条件的幼儿园开设托班,提供托育服务。

多国3岁以下婴幼儿的入托率超三成

在世界范围内,多国已经建立了3岁以下婴幼儿的社会托育服务体系。

数据显示,2018年,在韩国3岁以下婴幼儿中,超六成入托。其中,韩国2岁幼儿的入托率高达92.1%。同为东亚国家的日本,2岁幼儿的入托率也有56.5%,1岁幼儿的入托率达到33.2%。

作为全球生育率倒数的国家,日韩为了让年轻人生孩子使出“浑身解数”,提供了优厚的托育政策。这两个国家的入托率在连年攀升。

1938年10月2日,在党中央的大力支持下,陕甘宁边区儿童保育分会发起成立了“陕甘宁边区战时儿童保育院第一院”,即日后为人们所熟知的“延安第一保育院”。图源自 CCTV

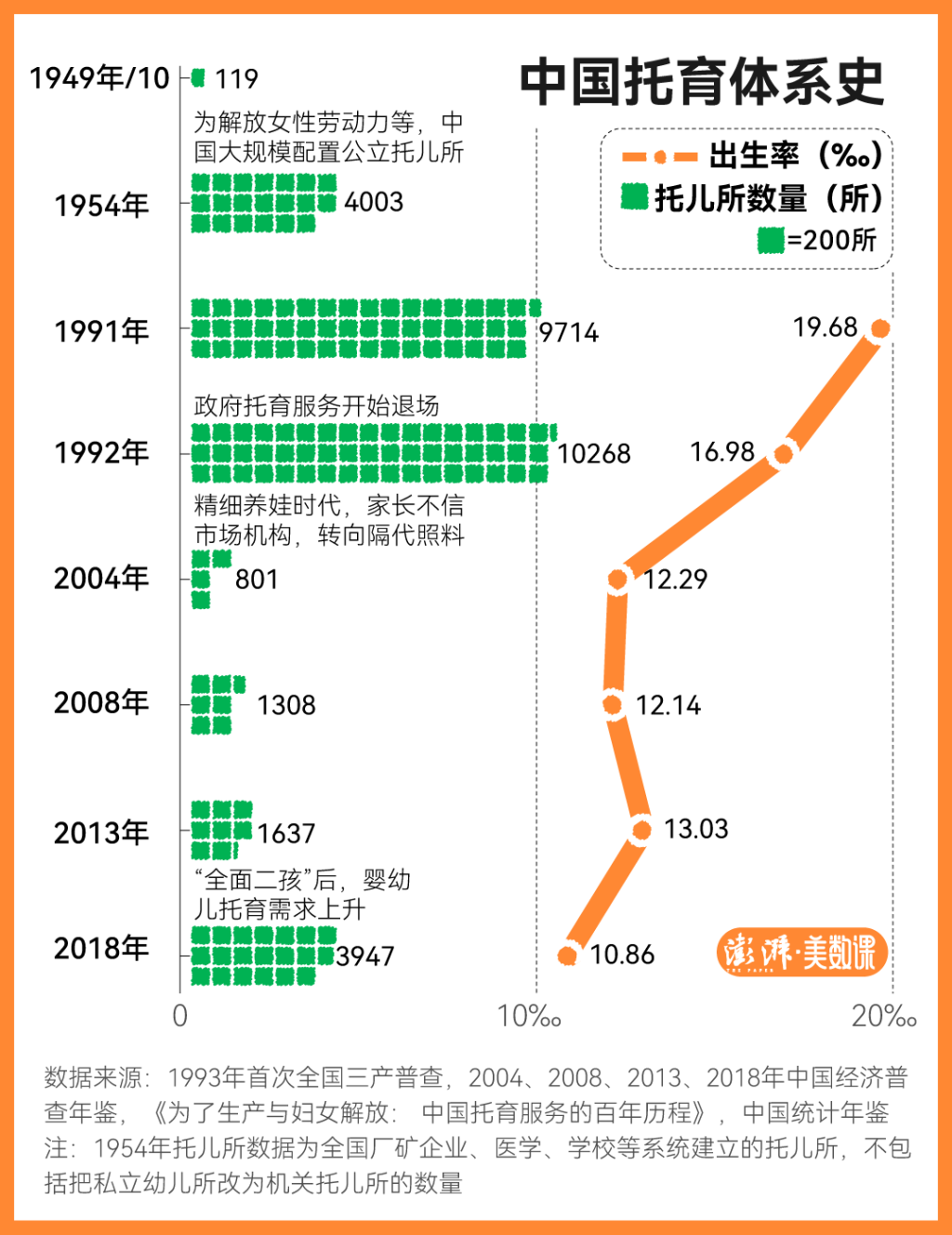

在20世纪50至70年代的中国,许多工厂内设有托儿所和幼儿园,由工厂出资建设并提供基本设施。数据显示,1954年,全国厂矿企业、医院、学校等系统建有托儿所4003个,2670个哺乳室,又或是收编私立托儿所,改为机关托儿所。

资料显示,1950年代的某国有工厂就为该厂职工的婴幼儿养育提供了多项便利,比如为带孩子上下班的职工开设了母子班车,以及车间内配置了蒸饭箱和储物间等。

20世纪50年代,某国有工厂设立了母子班车。图源自《幼儿教育导读》杂志

不只是在城市,当时农村的入托率也很高。多篇论文指出,1960年全国农村儿童入托率高达70%,大多数参与社会劳动的妇女将孩子交由村办托幼组织。

除了解放女性的生产力,人口的爆炸性增长也是另一重要影响因素。根据国家统计局,1963年出生人口为2975万人。这一年也是新中国历史上出生人口数最多的年份。

然而,在中国进入市场经济体制改革后,1984年的国有企业改革和单位制解体使得作为职工福利的托幼服务逐渐被剥离出单位。

“减负”成为国有企业改革的核心议题。1955年,中华全国总工会在一份报告中指出,由于企业行政经常随意安插编余人员,托儿所的编制一般大于实际需要。比如某地矿务局托儿所,收托儿童不满五十名,仅管理人员就配备有正副所长、指导员、管理员等。

此外,中华全国总工会指出,由于编制冗余,人事费用开支较多,工薪支出一般占到常规支出的75%~85%,有的超过90%。

不过,托育体系在中国真正成为历史还要到20世纪90年代后期。

直到 20世纪90年代早中期,托儿所数量还在发展中。但随着市场化改革的深入推进,托儿所持续减少。起初是独立设置的托儿所减少,继而是一些普惠性公立幼儿园的托班也逐渐消失。

以上海为例,据上海交通大学公共管理博士向小丹的一篇文章,1981年,上海市区各类在托儿童总数有20多万,仅民办托儿所就有562所,吸纳了超过10.5万名婴幼儿。到了2022年,上海市区独立设置的托儿所剩下30所,托儿数仅有1414人。

进入21世纪后,公办托儿所几乎完全消失。 在这个时间段中,市场化机构尽管试图填补这个空缺,却因为质量参差不齐、重教学而轻保育等原因不被家长们接受。

正因为这种种历史因素,托育领域从政府退场,转向家庭照料为主。

但到了2015年前后,随着“全面两孩”生育政策的落地,社会化托育服务又回归了。杨菊华在2022年发表的一篇文章中写道,在过去几年中 ,政府一直在出台与生育政策相配套的家庭支持政策,托育服务体系的重构就是其中最主要的一项施策。

比如,近年来部分城市推出了“妈妈岗”的职位,与历史上的“妈妈班”类似,包括广东、山东、河北等地。以广东中山为例,2021年,中山市推出“妈妈岗”,明确提出对符合条件的用人单位实行每月每人300元标准给予社保补贴、 每月每人100元标准给予岗位补贴,还为灵活就业妇女提供每月每人300元的灵活就业社保补贴。

不过,此岗的名称在网上遭到不少吐槽,被指应该改名为“亲子岗”“生育友好岗”等中性词汇。而“妈妈岗”的说法在一定程度上反映出,育儿的责任仍更多在妈妈身上。

杨菊华就指出,与此前不同的是,当前重构的托育服务体系仍然强调家教为主,托育为辅,其中女性仍然是育儿的主力。即便是到了现在,女性也常常是无法兼顾工作与家庭,这可能进一步激化职场母亲的育儿焦虑,增大工作与家庭之间的张力。

在《我不想成为伟大的母亲》一书中,资深媒体人泓舟采访了20多位母亲。在书中,有一名生二胎的妈妈宋晴,她大着肚子依然坚持出差,上班到预产期前一天才回家休息待产,休完产假后第一时间返回工作岗位。然而“工作——怀孕——工作”的无缝衔接,仍然使得她在升职竞争中没有比拼过业绩略逊色的同事。宋晴的领导理直气壮地告诉她:“如果你没有生第二个的话,很大可能会先提拔你”。

转载请注明来自亚星官方网-亚星开户-亚星代理,本文标题:《生娃后谁来带?多地探索3岁以下婴幼儿托班》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...