在近代中国的历程中,交通建设一直是一个关键主题。从中国第一家官督商办企业为轮船招商局这一点,便可看出交通之于中国近代化的指标性意义。

竺可桢的日记在出差和旅行方面都记叙甚详,有时甚至精确到几点几分。因此,根据他的日记稍作分析,似有助于我们了解当时的交通情况与出行选择。从中可以看出,到20世纪30年代,以南京和上海为中心,江浙沪一带已经初步建成一日交通圈,其交通网络也逐渐向周边各省扩张。这一进程既因日本军事入侵的刺激而加速,也因抗日战争的全面爆发而停滞。而东北的铁路,经过日、俄与奉系军阀的分别经营,逐渐形成了四通八达的骨干网,似已成为当地人通行各主要城市之间的首要选项。

以京沪为中心的铁路建设

南京国民政府成立之前的1926年,中国有47条铁路,连接了50个主要城市。而到了抗日战争期间的1939年,铁路所连接的主要城市增加到80余个,其中浙赣铁路建成通车(1937)和粤汉铁路贯通,线路总里程也达到了近25000千米,初步形成了“四横三纵”的铁路网络结构。

1927年11月,南京国民政府成立铁道部,统一管理国有铁路。当年12月,沪宁铁路改名为京沪铁路,同时沪宁和沪杭甬两个铁路局合并,改称为京沪沪杭甬铁路管理局。这一举动自然反映出,从南京到上海再到宁波的铁路沿线地区,在政治和经济上都是该时期中国的重中之重。

以曹娥江为界,杭甬铁路的东侧部分早在1914年便通车了,但杭州到曹娥江的西段部分以及钱塘江和曹娥江两座大桥都迟迟没有动工。

在杭甬铁路西段动工之前,浙江首先修建了萧山到绍兴的省道公路,以西兴为起点,经萧山、柯桥等地,到绍兴五云门(绍兴的旧城门之一),全长48.58千米,并于1926年2月通车。自此之后,从杭州到绍兴便不需再借助水路,时间上也缩短了许多。

1934年,中国建设银公司与中英银公司(汇丰银行与怡和洋行合资成立的投资公司)合作,向铁道部发放贷款,建设杭州到曹娥江的铁道段,以及两座跨江大桥(钱塘江大桥与曹娥江大桥)。

钱塘江大桥为沪杭甬铁路与杭江铁路(即后来的浙赣铁路)所共同使用,因此建设和维护费用也是由铁道部和浙江省按部七省三的比例负担,并设立钱塘江桥工程处,处长茅以升,总工程师则为罗英。此桥共长1453米,桥墩由丹麦康益公司包筑,桥梁则由英国道门朗公司包建,开工于1935年4月,并在1937年9月26日通车,整个工程的耗费是540万元。

竺可桢与茅以升之间同样有着长期的友谊。据茅以升为1983年版本的《竺可桢日记》所写的序中之回忆,他第一次遇到竺可桢是在1916年,当时茅正在康奈尔大学读书,申请加入了中国科学社,从此与竺可桢有些接触。

竺可桢到杭州任浙大校长之后,两人的交流开始密切起来。1936年7月19日早上,竺可桢在茅以升与罗英的陪同下,参观建造中的钱塘江大桥。竺可桢记叙道:“先观引桥,计长二百三十公尺,作双层式,上为公路,下为铁道,最下尚有公路跨越钱江,适在六和塔下,共长一千四百公尺,路面宽度六公尺。次由罗英引导乘小火轮至对岸萧山,江心正桥桥礅共十五座,深者在南岸,须入水面一百八十呎,始达岩石,最下一百尺须用长100′之木桩160根作为基,上承沉箱,沉箱用钢骨水泥制,南岸九座均承于木桩,北岸六座则沉箱均直接至石层。次将小火轮开至上游造沉箱处,每个沉箱其下均有气室,可以挖掘泥土,一面挖土一面礅墙下沉,而同时上面复加礅墙。木桩均来自美国,运费极大云。此桥本〔定〕于本年十月可以完成,但依现在情形须展至明夏,每个沉箱重六百吨云。”(《竺可桢全集》6,305)

与茅以升在1963年所写的《钱塘江建桥回忆》相对比,可以发现竺可桢的记录相当准确。茅以升在1981年读到竺可桢的这篇日记后,也赞赏不已,“他(指竺可桢)虽然不是搞土木的,可对建桥之事却知道得很多,无须指点,便能把施工的情况及过程写得一清二楚,连一些内行的人看起来都觉得语意贴切,条理分明,大有精通之势,可见他学识渊博及涉猎范围之广泛”。

1936年,杭甬铁路西段正式开工,并于1937年11月通车,沪杭甬铁路总算连为一个整体。尽管如此,由于曹娥江大桥并未按期完工,从宁波出发的乘客仍然需要在曹娥江进行摆渡,而无法直达上海。

1937年5月,竺可桢从杭州赴定海视察当地的测候所。一行两辆汽车早上9点半从西兴出发,经绍兴、慈溪观海卫、龙山等地,穿过宁波城,到北仑穿山半岛,在那里再坐轮船至舟山沈家门(船行3个小时),下船时已经是下午5点45分了。

在这次行程中,竺可桢观察了正在修筑的杭甬铁路,并评论道:“见路上沪杭甬路所筑之桥梁已打水泥脚,均不在河上,而在河边之大陆上,俟桥成后将原有之河道填塞而另掘一道以迁就新造之桥,如此则每一桥洞必有一弯曲矣。只顾目前公司利益而不顾绍人日后之永远,纡回绕道,贻害无穷。”(《竺可桢全集》6,305)

当时沪杭铁路开有三类列车:特别快车、寻常(普通)快车和三四等慢车,其中特别快车不停小站,行车速度也较快。根据1934年的铁路时刻表,沪杭特别快车的准点全程行车时间为4小时55分,寻常快车为5小时55分,三四等慢车则为7小时25分。

到了1936年,沪杭铁路的行车时间有所缩短,特别快车的准点运行时间为4个小时,普通快车的速度同样有相应提高。1936年9月9日,竺可桢于早上7点抵上海北站,“知赴杭州车已改迟十分钟至七点十分,而可衔接,但此车系普通快车,故至杭须五小时耳”。也就是说,沪杭普通快车的运行时间应该为5个小时左右。

竺可桢就任浙江大学校长期间,需要频繁地借沪杭线与京沪(南京到上海)线,往返于南京、上海、杭州等地。比如1937年3月13日,竺可桢从杭州出发到澄衷学堂作演讲。他早上7点半乘车到杭州城站,在火车上准备演讲稿,12点到上海北站,全程4个小时,可知他乘坐的是特别快车。接着竺可桢再雇车至澄衷学堂,只花了8分钟时间。从时间和距离推算,竺所雇的应当是出租车。

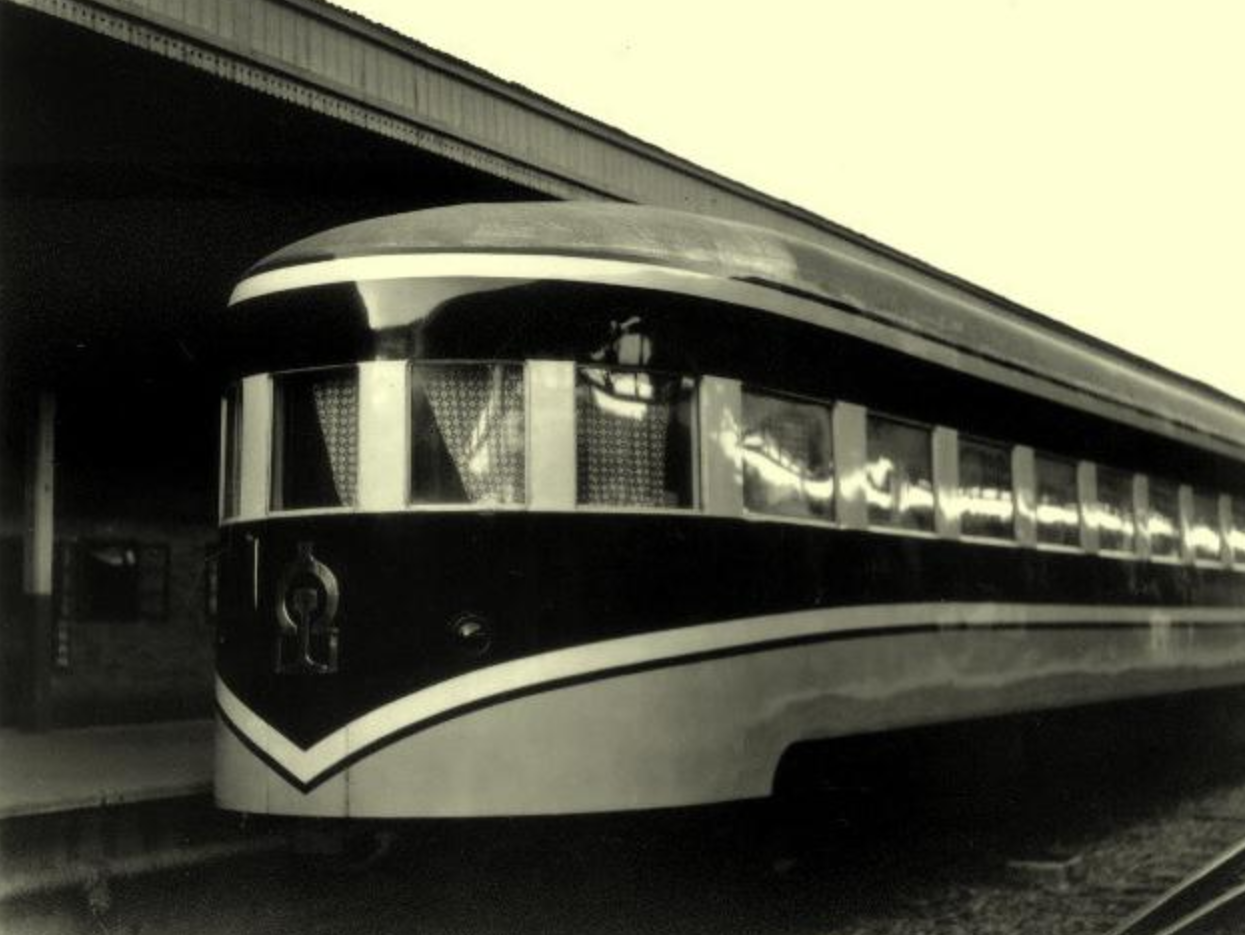

20世纪30年代的杭州城站

下午一点钟,竺可桢在澄衷学堂健身房发表演讲。演讲完毕,他到附近的中国工业炼气厂参观,然后去可炽铁号、北四川路等地,4点再从上海北站乘京沪线火车,于5点半到苏州,入住祀园饭店,完成了杭沪苏一日行。

如果错过了下午这班火车,那就只能坐过夜车,在第二天早上到南京。1937年6月9日,竺可桢本打算从杭州乘8点的火车到上海,但到火车站时晚了5分钟,只能改乘下午1点50分的班次,于6点到上海北站。办完相关事宜后,竺可桢再坐晚上十点出发的火车,隔天早上7点到南京下关站。

沪宁豪华列车

在当时的条件下,火车晚点也是常见之事。36年7月30日,竺可桢于晚上9点3刻到南京车站乘坐过夜车赴沪,第二天早上6点才到苏州,8点半到上海北站,大约晚了一个多小时,差点就没赶上8点35开往杭州的火车。

过了几天,8月5日,竺可桢先从杭州到上海,赴红十字医院探望尚在病中的胡刚复,再至中研院与徐宽甫和周仁会晤,接着下午4点坐特快火车回南京。由于路过常州时遇雷雨,火车晚上11点才到站。

1937年2月5日晚,竺可桢从南京下关坐卧铺往上海,火车又有晚点,第二天7点20分始到上海北站。他用完早餐后再乘坐8点25分的火车,于12点40到杭州站,同样晚点了15分钟。

在那个时段,铁路旅行对大部分中国人仍是非必要的奢侈性活动。如柯丽莎的研究所显示,20世纪20年代,从北京到上海的一张头等票价格(52.45元)相当于城市中产阶级家庭月开支的三分之二。也因此,即便对城市中产家庭而言,一般也不会买头等票。

以竺可桢作为中研院气象所所长以及大学校长的社会地位和收入而言,他自然可以坐头等座。1936年4月21日,竺从南京到上海再到杭州,赴任浙江大学校长。他的候任秘书诸葛振公在昆山站上车,与他面谈。竺记载道,“渠在二等车中”,他自己显然是在头等车厢。

同年6月24日,竺可桢从上海坐“沪平通车”(即上海到北平的直达列车)到南京,买的是二等票,他抱怨道,“一房八人之多,挤极”,条件比之京沪线似乎要差不少。

沪平通车(左侧车厢上标有 “Ⅰ”字样,代表头等车)

沪平通车时刻表

从南京出发,如果不坐火车,而是乘汽车直接到杭州,则要辛苦许多。1936年8月11日早上,竺可桢从南京乘坐汽车赴杭,到了宜兴,“车夫发现刹车不能动,急停车,向江南公司请得机匠来修理,计费四元,共一小时。次开至宜兴车站,在此进点心。十一点一刻始出发,在浙江长兴遇刘静波,知其于十点始出发也,自余家至宜兴适一百哩(这里指英里),自宜兴至杭州界亦适一百哩,亦奇巧也。”最后,竺可桢是在下午三点回到学校。除去修车的一个小时和吃点心的时间,300余千米的里程,一路大约开了7个小时。从时间上算,铁路与公路似乎相差不多,但考虑到火车更为平稳舒适,而且竺可桢在头等车厢中还能握管写作,对他来说,乘火车自然是更佳的选择。

当天,竺可桢还特别记录道:“自南京市界至杭州市界(市内不算)共见自行车七(一在句容,六在杭州市附近)、驴三、运货车六(句容附近)、公共汽车八、小车12、包车4。”可见公路尽管开通,但在客货运输方面还尚未充分发挥作用。

抗战胜利之后,竺可桢于1945年10月从重庆坐飞机回南京,8年来首次回家,有“江山依旧,面目全非之慨”。10月16日,竺可桢乘坐京沪线火车至上海,耗时6个半小时。18日,他再从上海回杭州视察学校,虽然买的是头等票,却拥挤不堪,因为有几位军人占了位置,引起了竺可桢的不快,“至上海,汤恩伯之部队纪律已差,顾墨三(即顾祝同)之部队则视杭人如被征服之人民矣”。这次从上海到杭州的火车开了近5个小时,相当于战前的普通快车速度。

抗战胜利之初,铁路的运行水准与乘坐环境似乎都有相当程度的倒退。1945年10月29日,竺可桢到上海参加科学社理事会及相关活动,中午12点半便到车站:

车应于1:30开,但沪车慢到,至三点始来。3:20始开。上车时蜂拥而上,不购票者可有坐位,购票者向隅。遇子政,幸得渠助得一座位。虽有查票员,但二等客坐头等车亦不过问。沿路抛锚,至西车站以乏煤停半小时。本定6:20到北站,但车进站已10:30。(《竺可桢全集》9,552)

这样的晚点程度在以前的沪杭线相当罕见,而在当时似乎成为常态。同年11月12日,竺可桢坐火车到上海,乘坐同样时间的班次,同样晚了一个半小时,11月14日再坐火车到南京,又晚了一个半小时。而二等票可坐头等车也体现出战后乘车管理的混乱无序。11月4日,竺从上海坐火车回杭州,发现查票者还是毫不过问上车者买的是何种票。

这种混乱情况在第二年有所好转。1946年6月10日早上9点,竺可桢乘坐从南京到上海的火车,“九点车开,一路尚称平顺,秩序已较去年十一月间为佳”。

第二天早上,竺可桢又坐火车至杭州,这次乘的是沪杭路西湖号游览车,全车只有头等座,价格为16,000元,比一般头等座贵,“七点五十分开车,车中座位尚空,对号入座,只需四小时抵杭,中间惟在嘉兴一停耳”。从行车时间看,它相当于战前的特别快车,只是改名换姓而已,而且这趟车还是晚点了20分钟。不过在当时,这已经是最佳交通工具了,之后一段时间,竺可桢来往沪杭时往往乘坐此列火车,可谓常客矣。

大约从1948年起,杭州与南京之间又增开了直达火车,杭宁方向列车称为“金陵号”,宁杭方向则为“钱塘号”,两趟列车竺可桢都曾坐过。虽说是直达,但实际上到上海北站后还是要停一段时间(停留时间改动过数次),其间旅客可下车午餐,只是不用换车换座位而已。

1948年9月21日,竺可桢赴南京参加第一届中研院院士会议,坐的便是“金陵号”。当天早上他与贝时璋、苏步青两位浙大当选院士同行,8点上车,8点半车开:

一路平顺,车中有三人在一起,不烦寂寞。一点至上海,即有雨农(即钱崇澍)上车,亦在二等第六车中,故又多一熟人。余与步青下车至北站餐室中餐,吃一猪排、面包与牛奶,去二元八角。回车后,未几车即开行。七点四十六到下关。自二点出发,共只五点四十六分,较之沪杭一段为速也。(《竺可桢全集》11,212)

1948年的南京下关站

沿浙赣铁路至庐山

沪杭甬之外,民国时期浙江的另一条重要跨省铁路便是由杭江铁路延展而成的浙赣铁路,由杜镇远(字建勋)担任工程局局长兼总工程师。杭江铁路(从萧山西兴江边车站至江西玉山车站)全长334.5千米,经萧山、诸暨、义乌、金华、汤溪、龙游、衢州、江山等地,以江西玉山为终点。1930年9月先修建前半段,也就是杭州到兰溪部分,按轻轨标准设计修建(只能通过行驶载重15吨以下的货车),于1932年3月通车。当年11月,又开始修建兰溪到玉山段,设计标准有所提高,并于34年1月通车。 全线修成之后,共设34个车站,其中干线车站32处。

杭江铁路完工之后,中央政府很快便要求延长至南昌和萍乡,这样便可与株萍铁路相连接,构成中国又一条横向的铁路干线。1934年,铁道部与两省及上海中国银行团共同组建公司,分别修建浙赣铁路玉南段(玉山至南昌)和南萍段(南昌至萍乡)。

玉南和南萍两段铁路分别在1936年1月和1937年9月建成通车,并与同时竣工的钱塘江大桥相连。这样,以杭州城站为起点,可坐火车直达湖南株洲北站,全长近950千米。这也是南京国民政府时期一条由国人自行建造与经营的干线铁路,颇有意义。

1937年7月,竺可桢为了上庐山参加南京国民政府召开的抗日谈话会,乘坐尚未完全通车的浙赣铁路到南昌。他于7月12日早上“八点十分至浙赣路江边车站,离开车时虽尚有一点钟,而车中人已满”。之所以在江边车站候车,是因为钱塘江大桥竣工(当年9月26日)之前,浙赣铁路的起点仍设在西兴,后才转至杭州城站。

竺可桢坐的是头等车厢,但“只有一铺位,不通风,夏季不相宜,反不如二等也”。从杭州到南昌的车距为626千米,准点行车时间却要22小时以上,即便根据当时的标准也算慢车了。

不过较之其他去往庐山的交通方式,坐火车还是方便了许多。1928年4月,胡适也去庐山旅游,当时铁路还未动工,公路也未完全通车,所以他是坐船从上海至九江,一路行了三天时间,接着再坐汽车至莲花洞。

1932年,南京国民政府在汉口召开七省联络公路修建会议,确定了11条干线公路的修建计划,其中沪桂干线公路是从上海过杭州、龙游,穿过江西乐安等地,经湖南衡阳、永州,终点为桂林,全长1686千米,但不经过南昌。另一条京黔干线则是从南京出发,向南经安徽芜湖、宣城、宁国、屯溪,然后入江西境内,经景德镇、南昌等地,再过湖南长沙、韶阳,终点为今新晃侗族自治县。

这条干道的江西部分在1935年8月已经竣工,因此,竺可桢如果不想坐火车,他可以选择乘汽车先走杭徽公路至屯溪,再转入京黔干线,也可直达南昌。不过这一路需跋山涉水,所费时间可能还要多一些,自然也更为辛苦。

火车到南昌已经是第二天早上9点,晚点了两个小时。竺可桢原本计划是坐早上8点半的南浔铁路(南昌至九江)快车,但显然已经不可能。他询问站长后得知,当天只有下午2点半出发的慢车了,便在南昌住了一晚,改乘第二天早上的快车,于11点50分至九江。南浔铁路于1916年5月通车,全长128千米,这一路开了3小时20分,相当于沪杭铁路普通快车的速度。

到九江之后,竺可桢一行坐汽车至莲花洞(此段公路修于1909年,是江西的第一条公路),下车后再雇桥上庐山,于下午三点半到美国学校(即今庐山中九路402号别墅)下榻。与他同住美国学校的尚有庄泽宣(浙大教育学系教授)、章之汶(时任金陵大学农学院院长)、任鸿隽等人。他和任鸿隽至仙岩饭店晚餐,遇到了丁西林(字巽甫)、张伯苓、傅斯年、王云五、谭仲逵、吴贻芳(时任金陵女子大学校长)、邵力子等人。

按竺可桢的记叙,他在庐山参加了两次谈话会,第一次是7月16日早上9点,到场近160人,其中80人是邀请上山的各界人士,其余则为政府与国民党干部。这次会议虽然蒋介石等政要也到场,但以自由发言为主,发言者包括张君劢、张志让、王亚明、杜重远、何基鸿、曾琦、张寿镛、王云五、江恒源等,其主旨大约在于听取各方意见。

第二天早上9点,在图书馆又召开了第二次谈话会。此次会谈的重头戏则是由蒋介石谈七七事变后的对日方针,也就是后来所称之“抗战宣言”。不过以蒋的原意,采用谈话会的形式,其实还是为了不过度刺激日方,为可能的和谈留下空间。关于蒋的谈话,竺可桢记录道,“到会者均认为满意,由适之、方东美、崔唯吾、张嘉璈、刘健群等相继发言,至十一点二十分散”。

18日早上,竺可桢等人又到海会寺参加暑期训练团的结业仪式。7月4日,庐山上已经开始了第三次暑期训练的第一期培训。这是南京国民政府召集党政军学各方工作人员所进行的为期半个月的集中培训,其目的是“恪遵总理遗教,服从革命纪律,锻炼健全体格,增进服务智能,以期领导全国国民,完成国民革命,复兴中华民族”。整个训练团又分为两个总队,军事干部培训驻庐山海会寺,政治干部培训则在牯岭。

根据竺可桢的记录,活动当天“有集中军训之中学校长、教务长以及教育局长各方行政人员,都凡二千九百余人,训练三星期(记录有误,应为两星期)完竣,在场上静立于日光下由蒋先生给凭,各大队队长(五队队长中有徐庭瑶、胡宗南诸人)接受”。

7月22日,竺可桢下庐山,先乘坐下午1点的火车,到南昌已经是5点47分,故这次坐的应该是慢车。第二天,竺与庄泽宣、丁西林、萧纯锦(字叔䌹,时任江西省农业院院长)等人视察了南昌中央研究院分院及测候所地点,下午至浙赣路车站回杭,火车于5点50分出发,于第二天下午4点50分到达杭州车站,晚点了约30分钟。

在回程中,竺可桢注意到这条铁路线上江西段与浙江段的轨道不同,“在浙江境原系轻轨,现正开始用重轨,有若干已掉换,故行车极快。即不掉换时,在浙江轻轨亦不能如江西重轨之速。因轻轨行车之危险,故日间来往客车浙境均在日间,赣境均在夜间,自诸暨至江边不过六十四公里而竟需三小时之久。”(《竺可桢全集》6,340)

之所以采用轻轨标准,因为当时浙江省为了节省建筑成本,本着“先求其通,次求其备”的原则而建造杭江铁路。在修建之初,铁道部曾以不符部颁技术标准为由不予批准,但浙江省先行动工,直到快完工时才获得了后补的批准。

杭江铁路完工以后,由于建筑工费很省,似乎很得到当时铁道部领导的欣赏。1936年初,时任铁道部部长张嘉璈视察正在修建中的株韶铁路(粤汉铁路最后尚未通车的一段),向株韶段工程局局长淩鸿勋表示,建设标准太高了,以杭江铁路的标准来看,“这条路可能给你靡费了一千万元”。淩鸿勋则认为,政府刚公布了新筑干线的国家标准,就应按此标准实施。

等到修建浙赣铁路延长部分时,为了将来能与其他铁路进行联运,杭江段只能再改铺重轨。1936年,浙赣铁路联合公司向捷克钢铁厂购买了350公里新轨,并于第二年开始换轨。竺可桢乘坐这条线路的时候,换轨工程还未全部完成,所以才有了他的这段记叙。

1927-1937年这十年中,中国在铁路建设方面可谓不遗余力,也取得了不少阶段性成果。除了前面所提的京沪杭铁路与浙赣铁路之外,粤汉铁路的全线通车,陇海铁路的展建,同蒲铁路(大同到蒲州)的修建,以及东北东四路与西四路的联运,都是其中可圈可点之处。不过这一时期,中央政府在交通建设上的重点仍然是公路,因此留下的成绩也更多一些。同时在20世纪30年代,水路运输业仍然占据着中国交通运输业的核心。根据巫宝三等人的统计,1933年的交通运输业净所得中,水路运输的比例超过三分之二,约6.25亿元。

1949年东北之行

竺可桢在担任浙江大学校长期间,从未去过华北和东北地区。卸任校长一职之后,竺可桢避居于上海,后应邀参加全国科学会议(后改名为全国自然科学工作者代表大会)筹备委员会,有机会重游北京,并率领科学家参观团赴东北考察访问,为我们留下了那一时期华北及东北铁路运行的第一手观察。

1949年6月15日,上海市市长陈毅等人做东,邀请了张元济、陈望道、竺可桢、茅以升、吴有训、陶孟和、任鸿隽等学界名流坐谈及晚宴。期间,陈毅便邀请竺可桢与任鸿隽等人参加将于8月召开的科学代表大会。当天,涂长望亦致电竺可桢及吴有训,内容同样是请两人北上,“主持中华全国第一次科学会议”。

而据当事人的回忆,这次科学代表大会的召开,是在中共中央统战部的领导下进行的,其目的是为遴选科学界的新政协代表做准备。

1949年7月5日晚,竺可桢等人从上海出发,先赴南京,计划转乘津浦铁路到北京。抵达南京之后,参会人员得知临淮关大桥尚未修复,铁路尚处停运,只能原地等待。7月9日大桥修复之后,竺可桢一行先乘轮船过长江,然后在浦口上车,晚上十点火车出发。

这次赴京,他们所坐的是慢车,每站必停,所以速度颇缓,第三天凌晨1点才至济南,下车后即被接到招待所休息。在参观大明湖与趵突泉之后,参会人员又在当天夜间登上火车,并于12日下午5点到天津东站。

火车于13日凌晨4点半继续开动,8点至北京永定门站。竺可桢感叹道,“余不见北京已十三年,今日重来更觉北京之伟大”。由于火车走走停停,这一路总共费了三天半时间,不过正好还赶上了早上十点开幕的科学大会。

会议闭幕之时,筹备委员会又发起东北参观团,邀请相关科学工作者参观东北各项事业的建设。此事亦是早有安排,其目的是希望科学工作者为东北出谋划策,乃至加入到东北的各项建设工作中。参观团共46人,以竺可桢为团长,谢家荣、李旭旦、施嘉炀、张昌绍等四人为副团长。

竺可桢原定于21日去东北,但到了19日,文教处钱俊瑞、宣传部陆定一又邀请他参加全国教育工作者会议筹备大会,故临时决定推迟到23日出行。等竺可桢8月底从东北回到北京后,才得知他被推举为教育界的政协代表。

7月23日下午5点,竺可桢一行从北京东站出发,经天津,于第二天凌晨三点至山海关站。陪同前往的赵冀告知竺可桢,可在这里用人民币兑换东北券,以备考察时使用,比例为70比1。

竺可桢所说的东北券,即限在东北九省流通的东北币。1948年,中国人民银行和东北银行设立山海关货币联合办事处,办理人民币与东北币之间的兑换业务。

东北券

竺可桢当场兑换了400元人民币,这点钱显然不够,因当时东北的物价也颇高。不过竺可桢到东北后再兑换时,牌价却改为50比1,吃亏了不少。8月3日,他在哈尔滨逛百货商店时,发现一枚俄制网球便要5万元东北币。他和周仁在商店各买了一架望远镜,花了30万元,相当于6000元人民币。

接着,火车在经绥中等地后,于下午4点20分到沈阳。这一路他们所乘的是1907年正式竣工的京奉铁路(修成之前称为关内外铁路)。1928年12月奉天省改称辽宁省之后,京奉铁路也改称为北宁铁路。

到沈阳后,竺可桢获知参访人员又要进行分组,农业组当晚即出发赴哈尔滨、安东(丹东)、佳木斯,工组明晨赴鞍山,医组则于明午去长春。他决定加入工组进行考察。

7月25日早上8点30分,工组一行22人(其中也包括了理组的部分人员)从沈阳火车站出发,11点35分到鞍山钢铁厂。他们所走的便是中东铁路南满支路,全程是从哈尔滨经长春、沈阳、鞍山等地,终点为旅顺,全长近900余千米。

中东铁路(又称东省铁路)的干线修建始于1897年8月,是由俄国所修,其线路西起满洲里,向东到哈尔滨,并继续穿越牡丹江,一路延伸至绥芬河,全长1500余千米。在修建干线的同时,俄方也推进南满支路工程,并在1903年7月宣告干支全线通车。

当天下午参观时,竺了解到“此厂在1933-35年由日本人计划,钢厂全部由德国Duisburg Demag公司计划,长300公尺。人民政府接收方半年,而于六月中已先后出货,可谓迅速矣”。

1933年4月,日本为了开发东北,将原鞍山制铁所改组为昭和制钢所,由“满铁”全额投资1亿元,这便是鞍山钢铁公司的前身。建成后其生产能力达到年产钢块40万吨,轨条7万吨,棒钢3.3万吨,薄板钢3万吨。到1949年,该厂的钢铁生产能力已经达到每年200万吨。

7月27日早上10点,竺可桢等从沈阳车站出发,经辽阳、弓长岭,再往本溪。这条路线是日本于1904-1907年所修建的安奉铁路,全长303.7千米,设计之初只是军用铁道。满铁从军方处接管此路以后,很快进行改轨与改线工程,缩短了行车距离,并修建了鸭绿江大桥,将安奉线与朝鲜的京义线相连接,这样从沈阳出发,便可直达釜山。

竺可桢所乘的这趟火车在离本溪不远的北台处遇到了隧道轨道脱离事件,只能在北台车站过夜。第二天到本溪之后,参观团在下午开始访问,“参观次序,首机械厂,次炼钢炼铁厂,次Sponge iron海绵铁厂,次直井,最后至煤选矿厂。直井系为采煤之用,日本人时代已成80%,机器由德国购来,二个2000马力Flying wheel飞轮直径七公尺,掘矿深已至500公尺,再加塔高60公尺”。

7月29日,竺可桢等赴抚顺下煤矿实地考察,晚上再坐火车回沈阳。在沈阳参观了几天之后,访问团于8月2日晚坐火车至哈尔滨,第二天早上7点40分到站,下榻在Modern旅馆,也就是现在位于中央大街的马迭尔宾馆。从沈阳到哈尔滨的这条铁路线,同样属于南满支路,相当于现在京哈铁路线的北段。

8月4日晚上,竺可桢一行乘10点15分的夜车赴长春,第二天早上5点50分到站,晚点了15分钟。在长春,访问团参观了工业科学研究所(即原大陆研究所),并趋车看了溥仪的旧王宫,晚上与长春市市长张文海餐叙后,9点又登上回沈阳的火车。8月6日凌晨一点,火车才开动,8点25分到站,住于文化宾馆(原大和旅馆),也就是现在的辽宁宾馆。

当天,三组开会人员会合,此次访问也告一段落,开始考虑提交参观报告的问题。竺可桢认为:

此次参观所得之观感,分理工、农、医三组起稿,理、工分地质矿产、冶炼、机械、化工及教育五部,由五人起稿;农分农艺、森林、畜牧、土地利用、渔业五组起稿,亦由五人分任之。因五人文笔、语气不同,合成后甚不易统一。农组于晚膳前始交稿,余于膳后始得阅过一遍。理、工组稿虽于今晨搜齐,但交施嘉炀阅后,于五点交梁治明誉录,故均成稿于匆促中。地质方面,徐克勤与谢季骅意见不一,颇有争执。惟医组因去安东时留三四人在沈阳起稿,已成万余字,再由吴襄一人缩成二千余字,文笔意思均比较清晰。(《竺可桢全集》11,495)

第二天,三组人员又分别召开讨论会,研究要提交的报告。在最后拟定的报告中,三组人员提出了几点共同的意见,一是专业技术人员明显不足,二是对于整个东北资源情况的调查也还不够详尽,三是整个东北的建设应合乎经济原则。事后竺可桢等才得知,东北行政公署对这份参观报告颇为重视,准备印一千份,向各机关送作参考。

当天晚上8点,竺可桢一行42人辞别了来送行的卫生部部长王斌、东北政委会副主席高崇民等人后,登上回北京的火车。

但事有不巧,第二天凌晨2点,火车便因前方有暴风雨而停留于锦州。此次暴雨相当猛烈,损坏了车轨,到下午4点1刻,“风益烈”,火车只得开回沈阳。

到了8月10日,竺可桢等才得知,小凌河铁路桥被洪水所冲,修复需相当一段时间,故暂时无法回京。第二天,东北政委会领导林枫便邀请他们去大连考察。

8月12日凌晨6点,访问团所乘之火车出发开往大连,走的仍然是南满支路。当时旅顺和大连尚有苏军驻扎,故行程较为复杂,晚上8点20才到站。竺可桢记录道:“自沈阳至大连仅246.4miles,七八小时可达,但因至瓦房店须换车头,等半小时。至五里台已至大连,旅大行政公署之界限在此,普通车即停止进前。余等系专车,故得前进数公里。至石河已在大连旅顺公署之界,见有俄国人所管理之车务管理局。时有工职人员正在踢足球。在此等一小时半,俄国方面之车头始来。遂行,至卅里堡、二十里台均有停留,过金州时天已将黑,于八点廿分入大连。”当天,他们是住在大连饭店,即原辽东旅馆。

在大连和旅顺,访问团参观了大连资源馆(满铁所办)、船渠、旅顺历史博物馆(当时东北最大的博物馆)等地。回程之后,随团访问的张孟闻在当年11月写了一篇名为“大连”的文章,发表于《科学大众》杂志,记叙颇详。

19日晚上9点,竺可桢一行坐火车回沈阳。访问团所坐的虽是专车,却是挂在货车上,所以每站必停,加挂其他车辆,抵达沈阳已经是第二天晚上11点了。

到沈阳之后,竺可桢等从报上得知,锦州到山海关一段已经于16日通车,但锦沈段还在修复中,预计月底恢复通行。经与车站交涉后,访问团了解到回京还有一条路线,也就是从沈阳先往西至阜新,再从阜新向南经义县至锦州。其中阜新到义县这一段也有部分被洪水冲坏,但可坐牛车通行,需要两天时间。

阜新到义县这条铁路被称为新(立屯)义(县)线,当初的修建目的是为了将阜新孙家湾的煤矿运往沈阳和锦州,全长131.5千米,通车于1937年10月。这虽然是条运煤线路,但看来也有客车来往。

不过经全体团员讨论后,多数人不愿冒险走远路,所以全团又在沈阳住了一个星期。8月28日,京沈铁路恢复通车,参观团搭当天早上11点10分的火车离沈,第二天下午3点半车到北京前门站。大约由于洪水尚未完全退去的原因,回程又晚了4个多小时。

东北参观团的访问时间超过一个月,竺可桢虽在个人感想中谦称是“走马观花”,但在走访了沈阳、鞍山、本溪、抚顺、长春、哈尔滨和大连七个主要城市之后,他对东北的工业与城市建设已经有了初步了解。

9月3日,竺可桢在北京新华广播电台作演讲,题为“参观东北后我个人的感想”,文稿后又分别发表于《文汇报》《科学通讯》《科学》等媒体。在文章中,竺可桢提到当时东北的主要问题仍在于技术人员的缺乏,尤其提到在高等教育的设置上,缺乏自然科学院或理科大学,“我认为这是一个很重要的遗漏,将来必得补救才行。因为各种应用科学,无论是工,或农,或医,必得以数理、化学、生物诸科为基础。好像要造一座高楼大厦,必得巩固基础。数理、化学、生物是农、工、医的基础。”(《竺可桢全集》3,8)

至于其他团员,在回程之后也有不少写就了观感。中国科学社将登于《科学》杂志上的相关文章收集起来,聚为文集,以《我们的东北》为名出版刊印。编者张孟闻自信地表示,“我个人相信,没有一本报告,尤其是有关东北建设的文字,可以比得上这一本的更为着实精确的了”。

二赴东北

1950年5月,为了与东北方面进行科学合作,竺可桢又率中国科学院代表团赴东北考察,历时三星期。由于上一年已经去过一次,竺可桢对此趟东北之行的记录甚详,而且还有不少与前一次访问的比较分析,读来颇有价值。

5月9日晚,竺可桢与严济慈(字慕光)、周仁等一行15人赴北京前门车站,火车开于10点10分。第二天早上6点50分,车至山海关,停留40分钟。竺可桢在那里又兑换了东北币,此时汇率已经降到13:1。当时的人民币与东北币的汇率变动相当频繁,月底回程时,竺可桢将所乘的东北币再换回人民币,又进一步降为11.5元兑1元。可见在建国初期,东北的物价比之于关内,还要更稳定一些。

换券之后,竺可桢在7点进早餐,用了东北币42000元,“约等于吾辈一天应得之饮食费三斤半小米矣”,这是因为当时已经实行实物配给制。

火车于下午5点28分到沈阳南站,总共耗时19小时18分,比上一次快了4个多小时。下站后,东北人民政府副主席李富春等人已在车站相接。考察团一行仍然住在文化宾馆,不过条件有所改善。竺可桢评论道,“东北别来七个月,铁路、旅馆均大有进步。铁路行车准时,车亦干净。旅馆,以文化旅馆论,则与去年大相径庭矣。”(《竺可桢全集》12,93)

第二天早上,竺可桢等人抽空去太原路三联书店,购东北地图一张,价十二万东北币。下午三点,考察团一行赴沈阳农学院(今沈阳农业大学)参观,由院长张克威、教育长邓叔群(1948年中央研究院院士)等人招待。

接下去两天,竺可桢等人又访问了制药厂、化工厂等地。14日早上6点半,考察团赶赴大连,坐的是头等车厢,票价为东北币136万3000元,“现时汇兑人民券对东北券为1:13,对关东券为26:1,而关东券对东北券为1:330”。所谓关东券,是指关东银行于1948年所发行的地方货币,仅限于旅大地区使用。

下午4点,车便至大连,比上回快了近15个小时,这次他们是住在东方旅馆。考察团先访问了大连大学科学研究所(原满铁所建的中央试验所),由时任科学研究所所长屈伯川等为之介绍。前一年竺可桢率参观团考察大连大学工业研究所时,也是由屈伯川出面招待,故两人已经相熟。此外,他们还考察了大连工业博物馆、资源馆、化学厂、钢铁厂等地。

5月21日早上11点48分(大连时间12点48分),访问团启程赴长春,行驶了17小时又18分。竺可桢一行在长春停留了两天,访问了工业部长春科学研究所(原大陆科学院)、医科大学、东北师范大学、东北电影制片厂等。

5月24日,竺可桢一行又搭火车赴吉林市,通车时间为3小时50分。长春与吉林之间的吉长线是由日本与清政府签订协议后所修建的,全长127.7千米,1912年通车。到吉林后,他们立即坐汽车访问了小丰满水电站,其渠堤当时正处于最后的施工期,限定于7月15日之前完工。

当天晚上,考察团便坐上火车返回沈阳,用时14小时。竺可桢记录道:“吉沈车每日只开一次,车上无头等,二等只半节,无卧车。三等有节是卧车,馀均为三等。全长425公里,系张作霖时代所筑。”

张作霖于1924年成立“东北交通委员会”,准备自建铁路。1925年先以官商合办的形式修建奉海铁路(即沈海铁路),从沈阳至海龙县(今梅河口市),全长236.2千米,并于1927年9月通车。同年12月,从海龙至朝阳镇的延长线也告完工。

1927年3月,吉林省又设立吉海铁路工程局,同样以官商合营的形式修建吉林至朝阳镇的吉海铁路,并于1930年初基本竣工。竺可桢一行所乘坐的吉沈火车,便是沿着沈海铁路与吉海铁路而行。

1928年,从沈阳城站到沈海铁路沈阳东站之间的联络线也告建成,京奉铁路与沈海铁路从此相通。1930年10月10日辛亥革命纪念日当天,北宁铁路局开行了从北平到吉林的平吉直达列车,第二年1月,这三条铁路又实现了货物联运。至于吉海铁路与吉长铁路的接轨通车,则要到1931年10月了,当时吉林已陷入日方之手。

到沈阳后,考察团讨论了之后的行程,决定先去鞍山,在鞍山再分两组,冶金组赴本溪、抚顺,化学组则至抚顺、锦州。

28日,因东北人民政府副主席林枫相约面谈,竺可桢乘中午的火车回沈阳,用时2小时40分。在下午的会谈中,竺可桢表示科学研究所不应隶属于大连大学。第二天,考察团一行便坐早上11点15分的满洲里北京通车回京,用时19小时又15分。

所谓满洲里北京通车,也就是从满洲里出发,先在中东铁路干线上向东行驶,至哈尔滨后转南满支路到沈阳,再沿北宁线到北京的直达列车,全程2328千米,标准通行时间近56个小时。至于票价,从沈阳至北京,“头等3,368,000东北券,二等1,184,000元,头等卧铺360,000元,二等240,000无被。各加特快每票221,000元,所以一张特快头等卧票连铺位一起要三百九十几万元东北券,亦即卅万元人民券。”(《竺可桢全集》12,110)

事后,竺可桢又写了一篇名为“考察东北以后的展望”的文章,发于《新建设》杂志第23期。文章不长,只在最后提到,“大连的科学研究所和长春的东北科学研究所,过去规模宏大,大连、长春两研究所与沈阳化工管理局研究室之分工尚未明朗化,将来应各有其使命,使能发挥其专长以收分工合作之效。大连科学研究所尤有悠久的历史,过去设备亦大部保存,目前隶属于大连大学,以限于经费,不能发展,至为可惜。即应拨给巨款,使物尽其用,人尽其才。”(《竺可桢全集》3,32)

1952年8月,这两家研究所都改属中国科学院,东北科学研究所改名为中国科学院长春综合研究所,大连大学科学研究所则改名为中国科学院工业化学研究所。竺可桢此行亦不算白费。

从1876到1949年,东北共修建了10000余千米里程的铁路,相当于全国总建铁路里程的40%,在铁路网铺设上居于领先地位。竺可桢两次率团访问,基本都依赖于火车往来,也间接反映出了这一点。不过从竺的日记来看,在乘坐的舒适程度与服务方面,东北铁路比之宁沪杭线来仍有差距。而在东北的铁路中,奉系所经营的铁路网在各方面又明显不如中东铁路和南满铁路。这一点并不奇怪,在当时而言,宁沪杭线铁路是中国少有的以客运为主的铁路线,再加上政商名流云集于宁沪两地,购买力也自然不同。

转载请注明来自亚星官方网-亚星开户-亚星代理,本文标题:《一日宁沪杭:从《竺可桢日记》看近代中国的铁路建设》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...