久远的“宿命”

中国老百姓信“命”,年纪越大越信“命”。宿命论是一种历时久远的意识,比如孔子曾说“死生有命,富贵在天”。宿命论不只是中国现象,Sheila Fitzpatrick对斯大林时代的日常生活研究发现,当政权可以经常地对民众实施惩处时,也会催生民众的宿命论倾向。

对中国农民而言,没有什么观念比“命”更持久坚韧了。20世纪初期,出于对全球世俗化潮流的响应,知识分子提出中国社会“非宗教”与“理性化”的假设,宿命论在知识分子群体中淡化,但在草根民众心中依然存在。比如1931年,赛珍珠写出小说《大地》,描述了她眼中的中国农民形象,里面有这样一段话:

“命不好啊!别人地里长出来好米好麦,我们家的地里净长草呀;别人家的房子能住一百年,我们家房子底下的地都动,墙都裂了;别人生的是男孩子,可我除了一个儿子外,生的净是女的——唉!真是命不好呀!”

类似的话语出现在周立波的《暴风骤雨》中,小说写于1948年,是周立波根据自己在东北参加土改工作创作的。开场赶马车的老农对刚进村的工作队长说:

“队长同志,发财得靠命呀,五十多石苞米,黄灿灿的,一个冬天哗啦啦地像流水似的花个光。你说能不认命吗?”

周立波参加的土改运动,有一项重要活动被称作“诉苦”,即为自己的苦难寻找阶级层面的根源。很难说诉苦在多大程度上动摇了农民的宿命观。实际上,“命”的意识很难从头脑中根除,即便在集体化年代,这种意识处在相对压抑的状态,但随着集体化时代结束,“命”的意识又重新萌生在社会里。比如莫言1988年创作《天堂蒜薹之歌》,取材山东民间真实事件,反映弱势群体生存状态,里面这段话就生动反映了民众宿命观的持久:

“他大嫂子,快别这样啦,看开了就好了。这个世界,本不是咱这号人活的,人都是命,没下生就定好了的,该着你当官当将,该着你为奴为婢,都是改不了的……咱老姐妹们关在这里,也是天老爷早就安排好了。”

那么,如何理解宿命论呢?本文关注一个山东家族(笔者家族)中四位子女对家族史的不同记忆,包括他们被历史塑造的不同个性。考虑到同一个家庭的成员,对家族史的记忆和各自性格千差万别,我会很自然地想起中国一句老话:性格决定命运。但这个解释并不全面。它偏重于对结果的解释,却没有解释何以形成决定命运的性格。从这个家族历史可以发现,性格与命运是互为因果的。换句话说,如果一个人的后半生是由性格组成,那么性格的形成与变化却需要从前半生中寻找解释。

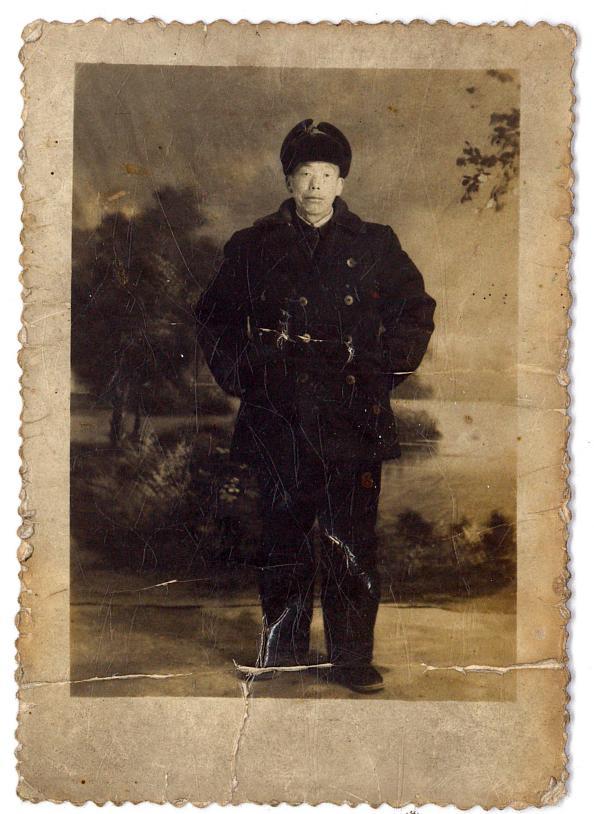

吕寿亭子女的回忆集中于毛泽东时代的中国,以父亲吕寿亭的人生经历为主,穿插了兄弟姐妹的不同成长经历:吕寿亭1917年出生于山东省莱阳市的一个村庄。1940年代初期,在中日战争期间,吕寿亭做乡村保长,受当地一位伪军管辖。1940年代后期,国共内战,他是村里的民兵,为共产党抬过担架。1950年代初,吕寿亭的第一位妻子去世,他与第二位妻子重组了家庭。这段时间他做个体马车运输,后来公私合营,他的马车归公,他成了马车合作社的一名员工。很显然,他对合营的生活不太满意,大概剥夺了他自己赶马车的自由。于是,在莱阳市的档案中,记载着他打伤牲口的事情。1958年,家庭再遭变故,吕寿亭被打成了“历史反革命”,发配到青海接受劳动改造。他的第二位妻子经受不住打击,生病去世。吕寿亭实际在青海待了十四年,到1972年才重新返回家乡,并于1977年去世。

吕寿亭,约摄于1970年,青海

记忆研究关注历史与记忆之间的张力,当然,其前提是尽可能还原史实。这个家族史的书写,是基于对若干材料的考证完成的,包括吕寿亭子女的不同记忆、关于吕寿亭的审判记录、其他市政档案、地方文献、以及中共宏大的政策史。正是在探究历史真相的过程中,历史和记忆的张力才呈现出来。需要说明,这个研究着手于2017至2020年,分析的重点集中于吕寿亭的大女儿、四女儿、唯一的儿子和最小的女儿。

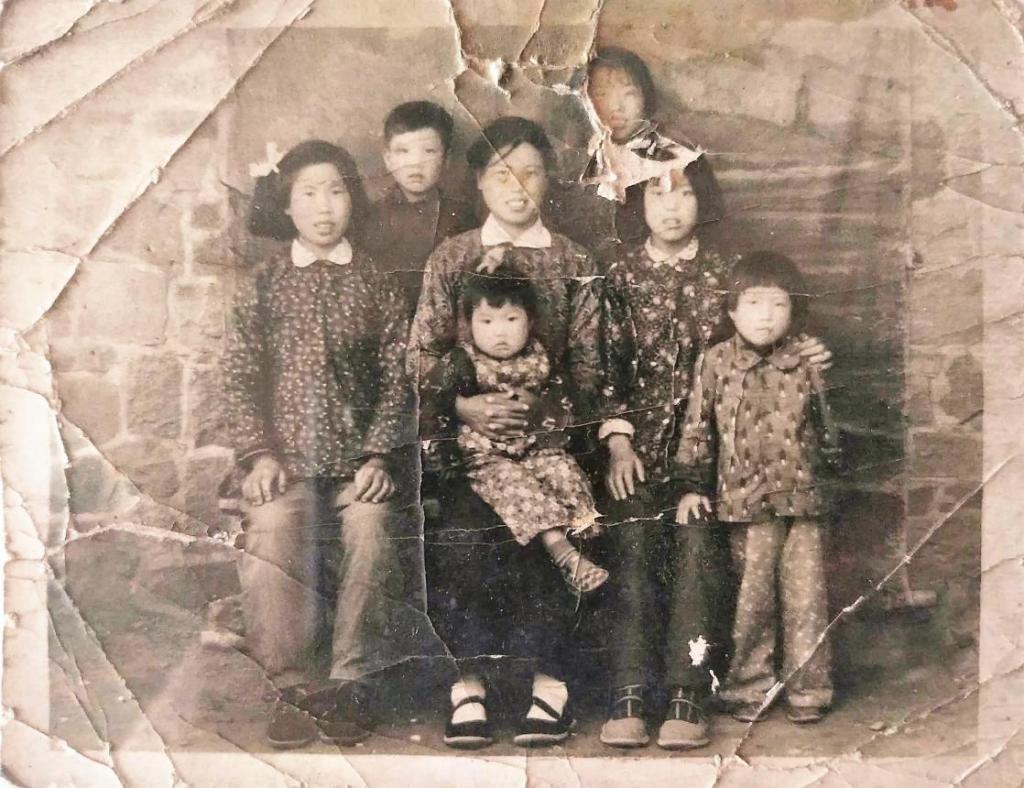

吕寿亭的儿女们,约摄于1959年

多元记忆与宿命阐释

吕丕凤是吕寿亭的大女儿,出生于1938年。她是所有子女中受苦最多的人,她经历了1940年代的战争,并对此记忆清晰。另外,1958年家庭遇到变故时——父亲改造,继母病逝——作为年龄最大的孩子,吕丕凤不得不承担起照顾弟弟、妹妹的责任。尽管受苦最多,但吕丕凤在晚年回忆时,流露出很大的满足感,她把一生分成战争时代、大集体时代、单干时代。

第一个阶段指1949年以前。吕丕凤年幼时期经历了战争和革命的动荡,她在回忆家族史时,不时提及这个阶段给她带来的恐惧。第二阶段指1949至1982年,经过最初不到十年的过渡,在农村推行了集体化道路,直到1982年,农村土地重新分配给个体农民,集体化道路终结。这个阶段不再有战争动荡,但吕丕凤的家庭在这个时期遭遇坎坷,比如父亲劳改、两个母亲病逝等。尽管小家庭遭受了苦难,但回忆这个阶段时,吕丕凤却将这种苦稀释在对集体化热闹、公平的怀念中。因为集体出工干活,因为集体化时期相对平均的物质生活,吕丕凤感觉受苦的不只是自己。第三阶段则指1982年之后,农村的物质生活得到很大改善。

吕丕凤平衡感的建构,既依赖于忆苦思甜的情感本能,也无意间做着个体记忆向集体记忆的转换。一方面,她比姊妹们拥有更多可以对比的记忆,从战争到集体化的过渡,为她创造了足够的知足理由。后一种过渡虽然让她经历了重新确定身份的不适,却以“生活两次变好”的体验做了补偿。另一方面,她个人经历的苦难主要集中在集体化时期,于是她把个人的苦过渡到一代人,甚至整个国家层面。除了极个别的苦是个人的,只能用笼统的“命”来解释,多数的苦都成了群体共享的。苦难被稀释,甚至被升华,赋予了一种历史意义。

吕丕凤信命,她用一段算命故事概括了自己走过的一生。大概是1960年,村里来了几个说书的盲人,据说其中有个年老的会算命。当时,吕丕凤的父亲已经去青海劳改了,继母也病逝了。村里人让她去算算命,吕丕凤不愿意,说知道自己命不好,不用算了。但她的长辈亲戚私下把她的生辰八字给算命的说了一下。算命的说:“这个小闺宁啊,命上带的姊妹真多,命真苦,她妈母还不在了,又有个后妈,后妈这歇儿也不在了,后妈还不是正儿八经张(娶)的,是夹个包袱去的(意思是穷得没啥可带)。这个小闺宁好比墙头上的一块砖,不能出门子太早,太早的话,就好比墙头的砖掉下去了,把下面水洼里的一群蛤蟆狗(蝌蚪)打散了,这群蛤蟆狗就是她的姊妹……小闺宁别看现在命这么苦,等她老了,能吃小锅饭(享福)。”当吕丕凤在晚年讲述这个算命故事时,当初的这些预言几乎是对她多难一生的概括。

吕丕凤2019年接受访谈画面

与吕丕凤的知足不同,四嫚吕明花的记忆充满痛苦,她不愿提及往事,即便提及,也多是充满怨愤的细节。吕明花出生于1946年,她并不是吕寿亭的亲生女儿,而是第二位妻子改嫁带过来的孩子。她的原生家庭被1947年农村的“土改运动”冲散,亲生父亲去向不知。她或许并不记得这次运动,但事后仍可以从其他人记忆中了解这次家庭变故。除此之外,吕明花遭遇的另一个变故是1958年亲生母亲的去世。这个变故对她格外有影响,因为当她随母亲来到一个新家庭时,环境的变化使母亲成了她最值得依靠的人。

对吕明花影响很大的另一个因素,是她经历的第三个家庭,也就是1969年出嫁之后的家庭。因为出生前的指腹为婚,吕明花嫁给了邻村自己的表哥。丈夫人很瘦弱,吕明花感觉自己在新家庭和村子必须强悍起来,才能不被外人欺负。用她的话说:“自从到了这个新家之后,我就变雄了。”吕明花的丈夫自己研习中医,晚年之后在当地颇有影响。他研习中医很重视对阴阳五行的解释,这种家庭环境也影响了吕明花对宿命论这种超自然理念的看法。

吕明花厌恶乡村世界的风言风语。但她对命、风水、鬼神等超自然理念充满敬畏,她是所有子女中最信命的人。当身体不舒服时,她更愿意求助巫术,当村里其他人遭遇苦难时,她更愿意从因果报应的角度来解释。

吕明花并不依托记忆来建构内心平衡,她依靠超自然灵验寻求“命”的解释。吕明花并没有系统讲述她的理念,它可能很零散,也可能构成了联结完整的体系。无论如何,它独立于被外界称作科学的体系,排斥被外界视作理性的世界。正像列维-斯特劳斯总结的“野性思维”,类似吕明花头脑中的这种理念,或许从未远离人类生活。对于吕明花而言,信“命”锤炼了一个不轻易折断的自我,这个自我耐久,经受得住惨淡的现实,这种自我只有在不去寻根问底地干预命运安排时才能如此。

与吕明花相比,吕明湖则对宿命很不以为然。吕明湖是吕寿亭唯一的儿子,出生于1952年。与四姐吕明花相似,吕明湖性格显得倔强、洒脱。他们心里都有“气”,这股“气”像是虚无的存在,但它指向人的隐忍,以及对自我尊严的捍卫。吕明湖和四姐吕明花的区别在于,四姐不在乎把这股“气”呈现出来,甚至故意呈现给外人看,而吕明湖则把这股气闷在心里,暗暗跟人较劲。所以,虽然他力图给人豁达洒脱的印象,但在回忆过去时,却经常忍不住流泪。他俩的性格某种程度上印证了欧文·戈夫曼的观察,个体出现在他人面前时,总有自我呈现的意识,试图控制他人关于自己的印象。

吕明湖洒脱的一个体现是他从不信鬼神,不信命,他是家里唯一不信命的人,他把那一切称作“迷信”、“牛鬼蛇神”。他更喜欢提“科学”这个字眼,尽管他可能说不清到底什么是“科学”。他说跳大神、风水这些东西是个精神疗法,没有什么科学依据。“科学解释不了的事情多了,只能说明人的能力现在还不行”。

为什么一个家庭长大的人,对鬼神和命的态度差别这么大。吕明湖说,他之所以不信这些,是受小学一篇课文影响,课文名字叫“鲁迅踢鬼”。鲁迅是红极一时的作家,吕明湖只是“四类分子”子女、落魄的农村少年,前者的文字竟影响后者一生的精神观念,听起来匪夷所思,却也不无真实。鲁迅1936年去世,当他的影响力在1960年代走向巅峰时,全国中小学课本里,大概最多的就是毛泽东、鲁迅两个响当当的名字。吕明湖小学毕业那年,正赶上“文化大革命”,破四旧,斗“牛鬼蛇神”,他对封建迷信就更不以为然了。

吕明湖坚决抵制“命”的意识,拒绝把自己的一切都悬在“命”这个概念上,这意味着他排斥了一种建构内在平衡的渠道。按社会学家解释,“科学”的意识让人接受了以风险观念为基础的社会现实。但似乎不足以以此解决生存危机,进而建构内在平衡。在内心隐忍、怨愤与对外洒脱、豁达之间,吕明湖努力维系着平衡状态,他的内心自然承受了矛盾与煎熬。

吕明湖劳动画面,约摄于2000年

吕丕玉出生在1957年,是吕寿亭子女中年纪最小的。她极其内向、倔强,因此也是所有子女中最难交流的人。吕丕玉的表述能力挺差,她甚至很难一口气说出一句完整的话。她提供的记忆细节并不多,常常用这样的话应付场面:“我哪能记得”,“我那时候还小,不理会这些营生,再说现在脑子也不好使了”。

吕丕玉出生第二年,家庭就遭遇了巨大变故,父亲改造,母亲去世。吕丕玉从小就长在没有爹妈的家庭里,因为排行最小,姐姐、哥哥总是护着她,有吃的先给她,出门也常常抱着或背着她。即便当年日子艰难,因为在家庭内部的特殊角色,她并没有太多衣食忧虑,但不经意间却形成了对家庭安全感的依赖,这自然不利于她在外部环境中建构身份认同。

对吕丕玉影响很大的是上小学的经历。那是1965至1970年,正赶上 “文化大革命”前半段。村里强调阶级斗争,家庭背景成了确定个人身份的重要因素。上学时候被区别对待,加上继续受教育的权利被剥夺,使吕丕玉意识到了一种不由己的身份,加上她过于依赖家庭内部的安全感,这都加深了她的内向和胆怯。

到了晚年,吕丕玉似乎很难建构内在平衡,她不无忧郁的气质就是一个证据。姐姐、哥哥都认为她命好,从小不用操心,没遭什么罪,但他们只是说了表象。吕丕玉的性格印证了“性格决定命运”的老话,她很难像大姐吕丕凤那样知足,那样内心平静。

吕丕玉也在逐渐尝试建构自己的平衡。她也从记忆中寻找知足感觉,虽然不像大姐一样,可以获得“生活两次变好”的体验,但她也说过:“现在就再怎么不好,我也试着比以前强。”她步入晚年时,也逐渐开始信“命”,但只是处在不完全信,也不完全不信的状态中,有点临时抱佛脚的意味。比如,有时身体不舒服,她也会在四姐吕明花鼓动下,尝试求助神婆。她儿子连续几年升学不顺,她也私下怀疑茔盘风水不好,询问四姐需不需要找人看看。这都多多少少让她找到了点平衡感,但似乎极不稳定,随时又会动摇。如果说她有获得满足感的来源,那要数她儿子在教育上取得的成绩。虽然中间有些波折,但吕丕玉的儿子从小成绩突出,后来成了村里第一个博士,第一个公费出国的人。吕丕玉从这里获得了很大安慰,也仿佛看到自己当年无力获取的机会,如今在下一代身上得到了补偿。

人的境况与宿命论

米尔斯认为,“命”是历史上一定类型社会结构的体现。但在农民“命”的意识中,自我与外部结构的关联像是歪打正着的解释。也就是说,农民认“命”时,实际包含了一种视野局限。他们不是根据历史变迁和制度冲突来理解自己的遭遇,他们对自身生活和外在结构的联系知之甚少。他们只是笼统模糊地意识到,有一种不可控制的力量在决定自己的“命”,并把对“命”的解释置于视野可及的范围内。从这个意义上说,农民“命”的意识更多是对个体生命轨迹的解读,很少涉及集体的“命”,而且这种解读往往依赖与周边人的对比。

要理解“命”的逻辑,不妨借助于对“荒谬”这个概念的解释。加缪说荒谬是人的呼唤与世界不合理的存在之间的对抗。荒谬在于人,也在于世界,它是目前为止人与世界之间的唯一联系。吕寿亭子女的不同记忆里,每个人都透着矛盾荒谬,大嫚吕丕凤受苦最多,但晚年的幸福感似乎最明显,但忆及当年仍禁不住哭泣。四嫚吕明花兼具外表刚强与内心柔弱,既幽默达观又忧郁伤感。吕明湖继续呈现着外在洒脱,却在私下里默默忍受生活的苦。六嫚吕丕玉在兄姐眼里没受苦,命不错,但却始终带着一种忧郁气质。

个体记忆之外的集体记忆,也不时透着荒谬。比如农民为什么既满足于当下,又怀念过去。怀旧本身就是充满诱惑,却也不无荒谬的意识过程。比如对农民怀念集体时代的热闹、公平、治安稳定、没有贪腐。一定程度上说,集体化时代的人口与年龄结构使农村更富活力,与后来的老龄化乡村对比明显。同时,集体化尽管带来农业生产的怠工,但在其他公共生活中调动了农民的主体性、能动性,比如文化俱乐部、农民学校、赤脚医生等。

但细想来,集体记忆仍有潜在的意识创造。当农民强调集体化是个“公平”时代时,他们指向干部贪腐的有限。但农民强调经济上的平均,却无意间忽略了政治身份的差异,尽管土改划成分仍是基于经济基础,但随着此后政治运动增多,“四类分子”的标签则更多强调了个体、家庭之间在政治上的差异。当这些家族后人也参与了对公平的集体怀念时,他们无意间优先强调了经济方面,这很可能是受到后集体化时代强调经济发展的社会风气影响。

另一方面,即便大队干部多吃多占有限,他们毕竟掌握了自由处置部分资源的权力,比如粮食、农具、子女教育、社办厂矿的工作机会等。这些资源从事后来看可能有限,但由于当时农民整体贫穷,它们仍包含着可观价值。在集体时期,农民甚至天天为多拿一个工分而争执,而对于村庄事情,或者更大层面上的国家事情,他们尽管也会关心,但总不如自己身上这些鸡毛蒜皮来得透彻、实在。

进一步思考,农民怀念“公平”,回避了户籍与配给上的城乡差异。农民似乎暗含了“不患寡而患不均”的意识:公平就是他们和自己的邻居一样,和自己认识的人一样,当一个人生活糟糕时,因为自己认识的人生活同样糟糕,也就没什么可以抱怨了。

农民认“命”自有道理。人生下来,没人问他愿不愿意,他就被关进一个并非自己选择的身体,投进一个无力改变的时代、地域。他将面临特殊的可能与不可能,这些无法左右的因素,恰恰很大地影响了个体生命轨迹、家族兴衰。从这个意义上说,农民的“命”接近于出身解释,包含了对自我身份的认知。比如,二十世纪后半期的中国农民,很难不受城乡户籍制度约束,它将一个群体的身份定义成单一的农民,影响深远。以至直到当下,当城市户籍者可以多元地认定自己身份时——比如公务员、医生、科研人员、企业工作人员——农民却很难将“农民”的身份再做细分。

没有对比就难有苦乐体验,也很难激起人“命”的意识,于是,“命”成了个体对其有限的外在社会关系的认知。郭于华认为,农民的常规生活方式,集中体现在获取和积累财富的方式上。对于财富的获得和积累,对于个人和家庭境遇的变故,农民常做宿命解释,但这种解释不一定体现农民对实际生活的态度。比如一个富有的家族,家道中衰,人们会斥之为祖上没有积德。但与其说这是一种解释,不如说是一种包含着复杂认知的幸灾乐祸式的情绪表达。反之,对一个值得同情对象遭到的厄运,人们也常常解释成“命中注定”,与其说这是归纳原因,不如说是为自己或他人寻找一种心理平衡。就此而言,“命”的意识往往不体现事实判断,而更像是处理人际关系或释放内心焦虑的方式与技巧。

当然,基于对外在社会关系的认知,“命”的意识终究要回到对自我经历的解释上。此时,“命”的意识更多带有人至晚年的自我慰藉。“命”的意识偶尔关乎颜面,尤其晚年才开始信命的人,不只在寻找一个自我慰藉,也在制造一个在外人面前解释自我境遇的理由。如果这种意识出现在较早年龄,随着时间推移,“命”的意识很可能带来“自验成真”的可能。也就是说,当一个人过早接受“命”的意识时,便会安于“命”的现成解释,以至错失了更好发展机会,终至造成不利于己的后果。而此时不好的后果,又似乎恰恰证明了最初命定的解释。

农民“命”的意识不无矛盾。一方面,虽然它更多是对个体生命轨迹的解读,但有时又在无意间默许了集体命定的局面。典型的体现是他们几乎不拿自己跟城里人做比,对于农村诸多福利的缺失,农民会说这就是他们的命,这种解释包含了他们对农民这个集体身份的默许。于是,农民把对比的范围放在目光可及的乡村范围里。城市人的生活比农民好十倍,也很难激起他们心里的不平衡,相比之下,一个农民可能因为邻居生活比自己好一丁点,就感觉心里不平衡。

除了横向对比中的矛盾,农民“命”的意识也包含了纵向解释的矛盾。农民往往是到晚年,才用“命”解释人生经历。也就是说,“命”是基于当下状况对过往的追溯。但在解释中,“命”却往往被说成基于出生之际,对此后路途的决定。正如一位农民告诉我:“人一下生,身后就有三千六百的小鬼跟着,一个人是什么命,在一下生的时候就定了。”在当下状况与生命之初的往复穿梭中,“命”产生了一种难以察觉的逻辑混淆。在这种混淆中,偶然性变成了农民口中的“命”,其对个人历史、集体历史的影响被抹去,代之以一种必然倾向。实际上,偶然性在另一方面意味着可能性,这本身就否定了生命是先定的、不可改变的存在。农民用宿命论解释往事,可能是很难找到比这更好的安慰,因为当他们想到可以避免一些不幸时,这种想象比遭遇不幸本身更令人痛苦。“命”是农民基于人世荒谬产生的人生解释,但这种解释的确定性,却恰恰否定了不可解释的荒谬。

结论

吕寿亭的子女用各有侧重的方式——记忆、超自然灵验、科学、寄托下一代——建构内在平衡,建构观念世界的一种秩序。他们家庭角色的差异,影响了各自不同的人生经历,也决定了晚年建构平衡的方式、达成平衡的效果有所不同。当然,他们也有相似的意识呈现,比如,他们多多少少都有忆苦思甜的倾向,即便四嫚吕明花不愿提及过去,她也承认现在变好了。再比如,他们都把对“命”的理解延续到对下一代的期望上,从后人的变好中感受到了“命”的延续与完善。

吕寿亭子女的意识建构带有一定普遍性。农民忆苦思甜时,满足于当下对过去的改进,此时农民默认了自己的“农民”身份。而当把“命”的理解寄托在下一代时,农民的满足感很大程度上却源于后代的身份转换:下一代摆脱了农村,在城里有了稳当工作,不用再吃农民的苦了。此时,“农民”身份又成了苦难的一个原因。过去是满足的来源,却又是一种负担。农民在这种身份认同的摇摆中,完成了对个体与家族苦难的调适。这种调适无意间呈现出一种时间秩序,建立了过去、现在和未来间的关联,这种关联已经超出了农民随口所说的有关“命”的解释,即人一出生时生命轨迹早已注定。实际上,农民即便在晚年形成了宿命意识,但他们不会轻易用这种意识影响自己的后人。农民信命,但他们仍相信奋斗可以改变一个人的“运”。从这个角度来看,“命”的意识里也包含着一种潜意识,即对超越命定的期待。

彼得·伯克的身份理论认为,自尊感取决于一个人的获取与预期之间的比值,源于一个人顺利完成了对自我身份的认知。这意味着,一个人有意无意间呈现的内容,其间的矛盾可以消解,记住还是忘记之间的紧张状态可以消解,尽管有时非常困难。一旦创伤性经验可以作叙事处理,可以成功归入一个人的生活史,它就会弱化威胁性。创伤经验适应了身份,身份也适应了创伤经验,或者说,经验和身份实现了和解,这一和解既尊重经验,也尊重身份。的确,只有付出最大的努力,只有在最痛苦地坠入个人或集体性的过去时,新平衡的形成才有可能。“命”的逻辑正在于从不同意识中寻找平衡,在虚幻与现实间周而复始。

如果用抽象的话语解释“命”的意识,或许可以这样理解:“命”是一种自我建构,是人对无可避免的荒谬困境的应对。人无法完全摆脱外在束缚,但从某个时刻开始,他意识到需要内在地为自己寻找一个位置。人在偶然的瞬间体会到荒谬和悲剧,自此开始寻求自我建构,这些常常是并不明晰的意识。一个人内在地顺应自己的“命”,虽谈不上有了精神世界的信仰,但它在世界的混沌中建构了一种明确性。自我建构很大程度上依赖记忆,着眼过去,也以当下的意识指向未来。从这个意义上说,认命并不是简单地顺从荒谬困境,它内含了对荒谬的反抗。

当然,自我建构不会凭空产生,个体内在平衡始终与外部结构交互影响,个体在努力建构人际关系平衡,也在过日子的过程中,努力完成各个生命阶段的任务。杨庆堃认为中国传统宗教是分散性而非制度性的宗教,其特质是宗教与世俗生活、制度混为一体。这种分散性及与世俗的融合性,也体现在中国老百姓的宿命意识中,“命”同样不是独立完整的体系,每个人根据自己的经历,建构一个并不条理清晰的解释体系。从这个意义上说,内部自我建构与外在结构平衡共同构建了个体的“命”。

转载请注明来自亚星官方网-亚星开户-亚星代理,本文标题:《自我田野︱当人们说“命”时,人们在说什么》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...