《知识的秩序与环流:甲午战争早期史叙的知识史考》,孙青著,社会科学文献出版社2024年12月出版,356页

复旦大学历史学系孙青副教授新近出版的《知识的秩序与环流:甲午战争早期史叙的知识史考察》(以下简称《知识的秩序与环流》),从知识史的角度重新审视甲午战争史叙问题,不仅为甲午战争史研究注入了新的活力,也在某种程度上填补了国内学界在战争史与知识史交叉领域的空白,堪称一次富有洞见且卓有成效的尝试。

一

若要粗略提炼《知识的秩序与环流》一书的两个核心关键词,“甲午战争史叙”和“知识史”应无异议。正如作者在《引论》中称言,目前学界有关甲午战争具体历史过程(即“历史经历”层面)的研究已经相当丰富坚实,但涉及战争史叙(或“历史叙述”层面)的讨论仍不多见,故“本书立足知识史脉络,将研究的焦点从战争转向战史”(第1页)。换言之,作者想探讨的重点并非作为历史事件的甲午战争本身,而是有关这场战争的知识史:它们何以“生成、改编、流转、承传”?其运作机制、基本形态为何?近代意义上的“战史”在东亚兴起的背景是什么?它与中国传统的战争叙述又有何区别和联系?为解决这一系列问题,本书将视野回溯至一个更原初的阶段——“甲午战争期间及战后近30年”,重新聚焦于那一时期全球范围以中、日、西文书写、出版的“即时”战争史叙。

为更好地把握《知识的秩序与环流》的问题意识与研究路径,或有必要对过去数十年间战争史和知识史的学术脉络——尤其是二者在近期的“联姻”关系——略作梳理回顾。

先看战争史。诚如英国著名军事历史学家约翰·基根(John Keegan)所言,“战争几乎和人类一样古老”,“人类有文字记载的历史基本上是一部战争史”(约翰·基根:《战争史》,林华译,中信出版社,2018年,第3、475页)。战争史作为史学研究的一个经典领域,可谓源远流长,尽管在二战后一度陷入乏人问津的低谷,但很快便在二十世纪六十年代前后历史学的“社会史转向”潮流中迎来转机,兴起了一种被称之为“新军事史”(New Military History)的研究取向。战争史研究者开始将目光从战争本身(主要关注战役、战斗、军事将领及其战争艺术等)转向“战争与社会”的互动关系(重点讨论军事革命、战争的社会影响、士兵的战争经验等),极大拓宽了战争史的研究范围。此后,军事史与主流历史学的互动和对话更趋频繁密切,尤其在文化史、全球史等史学思潮的驱动下,军事史家对军事/战争与文化之关系、非西方国家/地区的军事传统等议题给予了更多关注(Stephen Morillo, Michael F. Pavkovic, What is Military History? 3rd edition, Polity Press, 2017, pp.39-47)。近年来国内翻译出版的几部海外中国军事史研究论著,即颇能体现上述研究趋势。如费正清(John K. Fairbank)、基尔曼(Frank A. Kierman, Jr.)等人编著的《古代中国的战争之道》(陈少卿译,民主与建设出版社,2019,原书由哈佛大学出版社1974年出版)、欧阳泰(Tonio Andrade)的《1661,决战热兰遮:中国对西方的第一次胜利》(陈信宏译,九州出版社,2014,原书由普林斯顿大学2011年出版)及《从丹药到枪炮:世界史上的中国军事格局》(张孝铎译,中信出版社,2019,原书由普林斯顿大学出版社2016年出版)、狄宇宙(Nicola Di Cosmo)等人的《古代中国的军事文化》(袁剑译,社会科学文献出版社,2024,原书由哈佛大学出版社2009年出版)等,其研究对象虽为中国历史上的战争与军事,但在具体研究中引入了政治哲学、经济、社会、文化等方法与视角,讨论议题涵盖了军事与文化之关系、历史书写中的战争表述、中西军事革命比较、战争亲历者的心态等多个方面。

在海外学界战争史研究的各种新动向中,战争史与知识史的“联姻”尤其引入瞩目。自二十世纪九十年代以来,知识史(history of knowledge)研究在历史学领域异军突起,蔚然成风。从学术源流来说,知识史的兴起有赖于书籍史、科学史等史学分支的发展。一方面,“书籍史研究的重心从对书籍买卖的经济史转变为阅读的社会史研究和对信息传播的文化史研究”;另一方面,科学史使人们意识到,现代意义上的“科学”是一个十九世纪的概念,无法涵盖人类更早时期的知识活动以及手工艺、医疗术等实践性知识,尤其是“全球史”的兴起,提醒人们“需要去认识和讨论那些非西方文化的智识成就”([英]彼得·伯克:《什么是知识史》,章可译,北京大学出版社,2023年,第7-8页)。陈恒在此基础上对知识史进行定义,认为“知识史是将知识产生(从认知的角度看知识的起源与发展)、知识生产(从社会与知识相互作用的角度看知识的更新)置于广阔的自然、社会、经济、政治、文化、宗教、军事等时空框架体系中,进而将这一框架体系置于更广阔的民族、国家、区域、洲际乃至国际的网络中考察其产生、发展的历史”(陈恒:《知识史研究的兴起及意义》,《光明日报》2020年12月21日)。在当今国内学界,知识史研究已成热门,检索以“知识史”为主题或关键词的研究项目、学术专著、专题论文及译作,几近难以胜数。但值得注意的是,在相对传统的战争史研究领域,知识史的这股热潮似乎并未激起显著反响,这一现象与海外学界形成了较为鲜明的对比。

从表面上看,知识史和战争史似乎分属不同阵营,但颇出人意料的是,二者的碰撞迸发出了异常灿烂的火花。一方面,知识史(包括其源头之一的书籍史)的引入,使军事/战争史的一些“旧”议题得到了重新检视。以军事思想史为例,传统研究主要关注军事经典文本、军事精英的思想,这一范式以彼得·帕雷特(Peter Paret)主编的《现代战略的缔造者》(Makers of Modern Strategy,该书于1943年初版,1986年修订再版,中译本由时殷弘等人据1986年英语修订版译出,世界知识出版社2006年出版)为代表,该书详细介绍十五至二十世纪西方著名军事人物(如马基雅维利、腓特烈大帝、拿破仑)、军事学派(如普鲁士—德国学派、法国学派)的思想学说。近年来,研究者开始将目光转向了更广泛意义上的军事书籍与军事知识,致力于探讨军事书籍的出版、传播、阅读、接受,军事知识的生产、转移、学习、应用等问题,这从以下几个书名即可见一斑:《作为武器的图书:二战时期以全球市场为目标的宣传、出版与较量》([美]约翰·B.亨奇著,蓝胤淇译,商务印书馆,2015年)、《战争与印刷时代:荷兰军事收藏品中1801年之前的早期印刷书目》(Louis Ph Sloos, ed. Warfare and the Age of Printing: Catalogue of Early Printed Books from Before 1801 in Dutch Military Collections, Brill, 2008)、《完整的士兵:早期斯图尔特王朝的军事书籍与军事文化(1603—1645)》(David Lawrence, The Complete Soldier: Military Books and Military Culture in Early Stuart England, 1603-1645, Brill, 2009)、《维盖提乌斯的〈论军事〉:一个罗马文本在中世纪的接受、传播与传承》(Christopher Allmand, The De Re Militari of Vegetius: The Reception, Transmission and Legacy of a Roman Text in the Middle Ages, Cambridge University Press, 2011)、《战争中的工具:知识与世界之间的科学、研究和器械》(Steven Walton, ed. Instrumental in War: Science, Research, and Instruments between Knowledge and the World, Brill, 2005)。

另一方面,在知识史的启发下,军事/战争史研究领域涌现出一些富有创新性的议题。2015年,国际著名学术期刊《瑞士医学科学史杂志》(Gesnerus: Swiss Journal for the History of Medicine and Science,该刊于2021年起并入European Journal for the History of Medicine and Health)第七十二卷第二期发表了一组专题论文,充分展现了知识史和军事/战争史“联姻”之丰硕成果。该期文章包括《军事的知识史视角导论》(Wissensgeschichtliche Perspektiven auf das Militär: Eine Einleitung)、《长19世纪中的医学、法律与“文明”战争之知识》(Medizin, Recht und das Wissen vom «zivilisierten» Krieg im langen 19. Jahrhundert)、《知识在军队中的作用:19世纪法国的战争科学与军事图书馆(1800—1900)》(Le rôle du savoir au sein de l’armée: sciences de la guerre et bibliothèques militaires en France au XIXe siècle (c. 1800–c. 1900))、《从地方到全球:法国军医、阿尔及利亚与“热带疾病”(1830—1880)》(Du local au global: Les médecins militaires français, l’Algérie et les «maladies des pays chauds» (1830–1880))、《从阿尔高的地貌学到欧洲的军事病理学:军队作为人类学危机话语的交汇点(1860—1900)》(Von der Geomorphologie des Aargau zu den militärischen Pathologien Europas. Das Militär als Schnittpunkt anthropologischer Krisendiskurse, 1860–1900)。其中,由帕斯卡尔·格尔曼(Pascal Germann)和海因里希·哈特曼(Heinrich Hartmann)合撰的纲领性文章《军事的知识史视角导论》明确提出将军事史与知识史结合的主张。在他们看来,“军事”与“知识”(Wissenschaft,该词一般译作“科学”,但其含义较英文的“science”更宽泛,泛指“可靠的知识”乃至“一切形式的学问”,参见[英]H.P.里克曼:《狄尔泰》,殷晓蓉、吴晓明译,中国社会科学出版社,1989年,114—115页,兹根据该文语境译作“知识”)之间存在复杂的互动关系。一方面,军队作为一个恒久存在的社会机构,无论在战时或平时都仰仗于各类知识,与此同时,战争也常参与或促进各学科的知识生产与传播;另一方面,过往研究往往将军事置于民族国家的框架中讨论,但忽视了军事与知识一样,存在一个“跨国网络”,其作为“知识生产、传播与应用的场域”的意义尚未被充分发掘。在此前提下,将知识史——这个致力于在广泛的政治、社会背景中探索知识如何生成、传播、稳固与消亡的学科——引入军事史研究显得十分必要。格尔曼和哈特曼将这一研究路径称为“军事知识史”(Wissensgeschichte des Militärs,该文英译标题为History of Knowledge Perspectives on the Military)。该期的其他文章,即为践行此研究方法之具体个案,从不同角度、多个方面揭示了军事/战争与知识之关系。

由此,我们再来检视《知识的秩序与环流》一书,不难发现它在研究旨趣与方法论取向方面均与前述战争史与知识史的融合趋势——即“军事知识史”研究取向——十分契合。指出这一点,并非意在凸显该书之“预流”或与海外学界同仁“所见略同”,而是试图基于学术史的脉络对其进行较为精确的定位,而这本身即是知识史的应有之义。更重要的是,知识史和战争史的“联姻”,在某种程度上确实堪称“珠联璧合”,尤其对于先行研究已堪称宏富的甲午战争史研究领域而言,这不啻为一种突破性的尝试。当然,需要更确切地指出,《知识的秩序与环流》的学术关怀并非“战争”,而是“战史”——“甲午战争早期史叙”。

二

如何“从知识史的角度去观察甲午战史”?在《知识的秩序与环流》一书中,作者是紧紧围绕“史叙”这一对象来展开的。所谓“史叙”,在书中与“历史叙述”交替使用,用来指涉各种对甲午战争的记述。作者特别指出,“这种记述基于经验见闻(而非逻辑推断或虚构想象)所作,强调历时性视角并追求某种‘内在一致性’。其具体形式可以包括文本、图像及其他衍生文类。它们中的大部分在不同语言文化语境中,常会以‘史’‘纪’‘本末’‘颠末’‘history’等确定的文类标识作自我界定,有些则不以固定的物理文本形式呈现,而是停留在流动中的片段叙述状态”(第2页,注1)。在她看来,学界以往对甲午战争的研究,重心大多在战事过程而非史叙模式,基于“史实重建”或“复盘战争”的目的,论者在史料取舍时,常以辨析“真伪”作为唯一评价准绳,但如此一来却容易忽视了历史当时/当事人“众说纷纭”的状况以及“战事入史”的复杂过程。与之不同的是,《知识的秩序与环流》将视角转投于叙史本身,试图回到一个更原初的脉络,追问这些甲午战争早期写作者“如何说”、“为何说”以及“在怎样的机制中说”,相关文本又如何影响了日后的战史编纂。

在此,作者将“甲午战争早期史叙”区分为官方史叙、战地报道、史志三类,并指出其相互之间的联系与区别。所谓“官方史叙”,主要指清朝在战事过程中产生的各种公文书,它具有某种“事务化”的风格,“深嵌于王朝国家的文官体系与行政流程,以不同部门、级别之间的文书流转为其基本编排线索”,并成为日后王朝官修史机制的重要史源;所谓“战地报道”,是指日、清两国和其他非参战国媒体的随军观战报道,这种报道往往是片段式的,以集中描述单个事件为主;所谓“史志”,常表现为专著、文献辑录、评论汇编等形式,在写作上追求连贯性与整体性,试图为纷繁复杂的历史事件找到一致性的表述线索。而在这些关于甲午战争知识的诸面相中,《知识的秩序与环流》侧重关注的是“秩序”与“流转”。作者在此借用了福柯以降文化史家常使用的两个概念,来强调本书意在探讨甲午战争“相关知识的生成语境、外在形式及这些知识在社会与空间两个方向的流转”。具体来说,该书所讨论的甲午战史的知识“秩序”包括三个方面的内容:一是知识的形式或结构,即知识存在的基本形态,如文类、叙述风格与结构等;二是知识的建制,即知识生成、流转与使用与使用的制度脉络,包括官僚制度(特别是文书行政制度)、清国史馆、军事院校等;三是知识空间,即围绕某种知识的生产、流转与使用形成的社会文化空间,这种空间经常体现为开放度不等的社会圈子或群体,如高层官员、军校师生、大众读者等。而知识的“流转”,则同时包含了跨越社会和地理边界的旅行,即在社会层面横向或纵向地从某一群体渗透、传播至另一个群体,从地理层面从某一区域、国家流转至另一区域、国家,并且,这种流转未必是从一地到另一地的单向流动,而往往是在两地或多地之间多向、多次发生的流动,是一种知识的“环流”。(第2—10页)

从上述问题意识出发,《知识的秩序与环流》依次展开了具体的论述。全书共分七章,大致又可分为三个部分,其中第一部分包括第一至二章(《日常行政与清季甲午战争官方史叙》《清季民初私修甲午战事史叙》),主要讨论晚清中国在甲午战争持续及结束后短期内形成的官方、民间史叙;第二部分由第三至第五章构成(《中国以外的汉文即时甲午战史》《和文即时甲午战史》《西文即时甲午战史》),将视野从清朝放宽至外部世界,探讨同一时期海外以汉文、和文、西文三类文字书写的甲午战史;第三部分由第六至第七章组成(《东亚战争史叙的近代转变》《甲午战史译写与东亚近代知识空间》),从“战史文类”与“知识空间”两个角度对甲午战争史叙展开讨论,观察战史知识与形式如何在欧亚大陆两端及东亚各国之间“旅行”,新文类的流转又如何带来知识空间的形成。《结语:成为“知识”的近代战争》部分,则是对全书内容的概括与升华。

总的来看,第一章《日常行政与清季甲午战争官方史叙》是全书篇幅最长(共64页)、也是笔者认为最能体现全书主旨的一章,兹先就该章进行说明。作者指出,关于甲午战争的官方史叙“深嵌于王朝国家的文书行政运作,几乎与战事的发展相伴随”,这是一个颇为独特的现象,与此同时,它“绕织于中国修史形式萌发重大转折之际,逐渐汇入近代知识发生机制转型的历史脉络”(14页)。由此可见,本章试图处理的是知识生成与转型的问题。

清廷有关甲午战争的知识是如何生成的?作者认为,“关于战争的官方叙述原先分散于与传统政治过程及修史程序相伴生的各种文书形式之中:有些出于沟通内外的日常文书流转之制,有些从属于国家劝忠之典,有些则成于王朝专修书史之常务”(15页)。在某种程度上,我们似乎可以称之为甲午战争史叙的“内在理路”。有清一代,官方修史活动始终与政府实际行政过程紧密缠绕,并十分重视“方略”、“武功”专史,强调“酬绩劝忠”的“饰终之典”,这一框架规范了甲午战争官方史叙的基本形态。就文本形式而言,清代有关甲午战争的官方史叙有档册(由枢廷、京内各衙署日常积累编纂)、起居注、实录、国史馆传稿等,其叙事经纬则主要有记事与叙人两类。“记事者或分散在依时序编排的起居注、实录、《夷务始末记》(稿本)中,直接采撷公文,几近于文献汇编;或以片段散入国史馆所修传、志底稿”,“叙人者则以国史馆所编各种将士臣僚单传、合传传世”(15—16页)。从史源学的角度来说,这些文本主要通过清廷的“战时日常文书流转”而形成,集中体现在“以北洋大臣为枢纽的军情奏报”、“朝廷正式发布的公告或奖惩谕旨”、“以翰詹科道官员为主的纠劾弹章”三类公文上。在该章的“战时文书流转与战事入史”一节中,作者巨细靡遗地为我们展示了一幅甲午战史知识生成的复杂图景,让读者仿似置身于1894—1895年的历史现场,得以窥见北洋大臣如何在收到来自各方的信息后向北京奏报军情,朝廷如何公开诏告或以“廷寄”方式下发谕旨,在京翰詹科道等文官如何激扬文字、评论战局……这一公文递转网络,以天津为枢纽,以北京为终端,“文本信息搜集、编撰、交换、沟通于税务司各口岸、外交使节各停驻点、前线各战场之间,并波及南北诸重要军、政辖区”(22页)。有关战事的细节,也随着公文流转过程中的层层裁汰、增补、汇总,逐渐明晰丰富起来,最后通过馆阁归档及清廷既定的制度性修史过程进入修史之典,沉淀为官方战争史叙诸多规范表达的依据。

需要指出的是,这一“战争的面貌”的逐渐清晰是体现在文字层面的,它与具体的行政目的有关。随着战事的进行,北洋大臣及参战将领在详细汇报战况的专折中,往往会有针对性地回复朝廷有关“接战情形”、“失守情形”、前敌将官临敌表现等方面的特别问询,“以便朝廷据此迅速做出奖惩判断,随时监督军事与激励士气”。出于这种目的,这类专责奏报尽管较为详细,但在形式上“偏重于员弁接仗表现或解释致败的主客观原因,而非交战双方的战后技术分析”。另一方面,由于清朝的恤忠之典在行政上有一些不成文的具体指标,如“击毙敌数”、“缴获器械”、“胜负战绩”、“捐躯情结(言行)”等,因应于这一“评价体系”,出奏人在撰写恤忠奏报时也以此为范(26—35页)。可见,这些有关战争的细节(记事)往往与将领的战时功绩(叙人)互为缠绕。

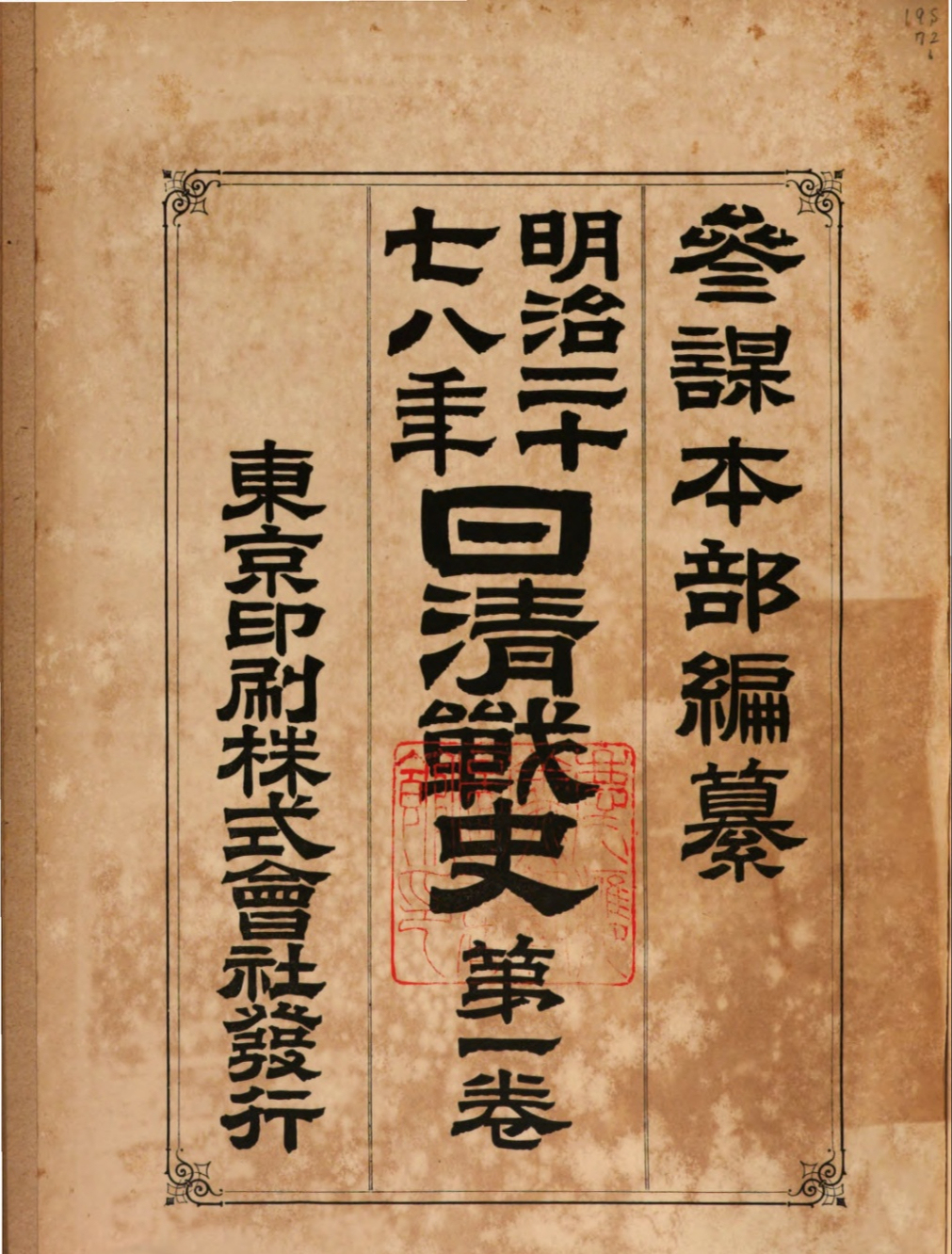

在这一点上,清朝的官方战争史叙和它的交战国日本形成了鲜明对比。作者在第四章《和文即时甲午战史》对日本官方甲午战争史叙有较详细的论述,我们不妨将先将视野转移至此,以略作比较。明治初期,日本全盘引入法国近代军事制度,着手编纂兵史和战记,这被视为近代军事机构的功能之一;明治中期,日本又仿照德国,以“战史”为名编写军事专史,开始“强调军事技术方面的实际教育价值”。甲午战争结束后,日本参谋部即着手编纂战史,其最终编成的《明治二十七八年日清战史》(1904—1908),特别强调“提供实战战例,供研究军事技术参考”的目标,意在“把甲午战争视为‘现代战争’的首个重要战例,按照现代军事技术的知识分类来拆解、审视战争的过程”(140—143页)。实际上,这种编纂范式所反映的是十九世纪以来西方军事史学的“职业化”趋势,尤其是以普鲁士—德国总参谋部为典型的官方战争史研究传统,这一范式最主要的宗旨之一即“总结战争经验以指导未来战争”(Stephen Morillo, Michael F. Pavkovic, What is Military History? 3rd edition, pp.35-36)。作者在第五章《西文即时甲午战史》列举了大量以西方语文(包括英语、法语、德语、意大利语、俄语等)书写的甲午战史著述,试图藉此展现“19世纪末至20世纪初期,全球范围近代类型知识流动与秩序缔结的一些实相”(200页)。但令人遗憾的是,书中并未对这些西文即时甲午战史展开详细的文本分析论述。

三

让我们再把目光回到该书第一章所关注的清朝官方史叙的“知识转型”问题上。作者指出,在清末民初之际,“从清国史馆传稿到《清史稿》列传,甲午战争诸传稿出现了值得注意的变动,具体体现在编纂宗旨、传稿类目和传稿内容等几个方面”。举例而言,《清史稿·忠义传》“突破了恤忠的行政框架,试图根据传主主要参与的战事、身份来定位”,这“实际上使得以人为中心的战史书写开始向以事件为经纬转变”。而从史料来源看,清史馆也不再完全依据出于行政流程的公文文书,而是同时采信并选择《中东战纪本末》《中日兵事本末》《清稗类钞》《黑水先民传》等同时代民间出版物的史叙,“实际上也体现了传统王朝史叙从垄断逐渐向民间开放的内在知识生发机制之转型”(70—77页)。

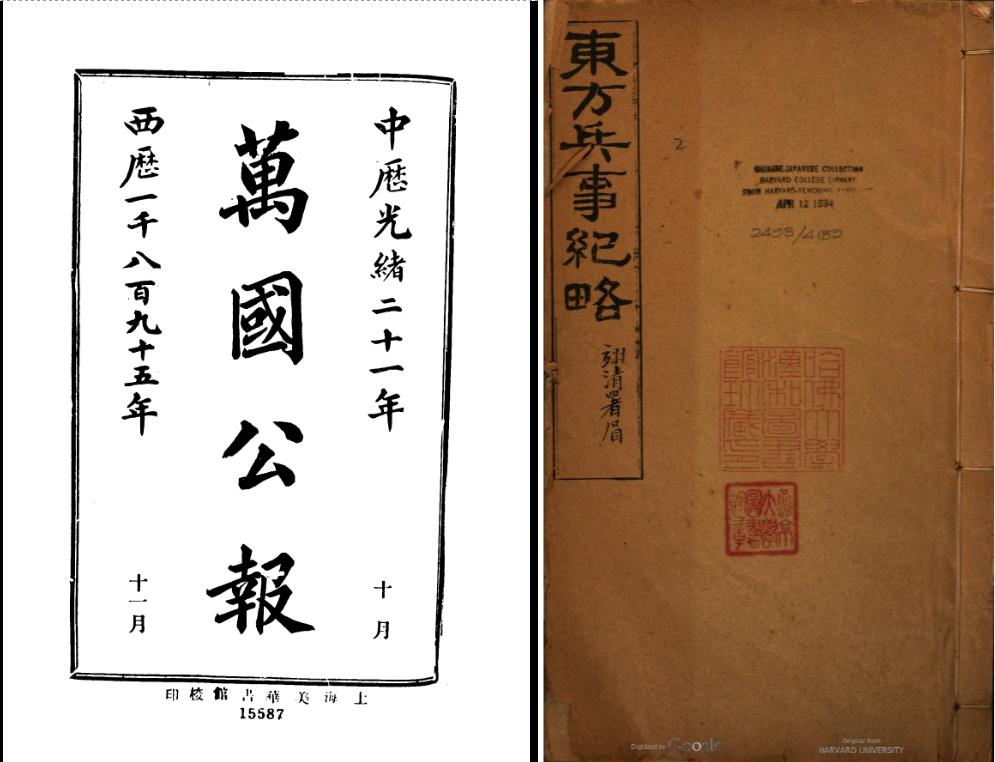

顺着这一思路,作者在第二章系统考察了清季民初私修的甲午战事史叙——显然,这是更能体现“知识转型”的文本类别。仅举一例来说明,作者将甲午战后几年间出现的私修战辑与战纪分为两源,一是广学会的《万国公报》谱系,一是姚锡光《东方兵事纪略》谱系,前者材料来源广泛,既有官方文件,也转载其他西文报刊相关报道,同时登载各种评论性文章,表现出鲜明的西方“文明”秩序观,寄希望于清朝的文化与政治制度变革;后者的资料来源则以战争亲历者的军中见闻为主,这些人大多集中于张之洞创办的新式军事教育机构,有其现实政治立场,试图“以本末体裁彰明中日构衅的是非曲直,通过陈述战役经过,明确战败的责任者和具体败因”,故十分强调“明耻教战”,表现出强烈的国族主义胜败观,认为清朝的“转变之机在于明耻辱、强武备、兴教育等技术层面的实际举措”(78—99页)。不难发现,无论是带有基督教普遍主义色彩的文明观,抑或传统士人流露于笔端的国族立场,均为晚清西力(西学)东渐背景下的新生事物。

就此而言,我们应如何从更宏观的角度去理解“战史”这一古今中西皆有的体裁在十九世纪的转变?该书第六章《东亚战争史的近代转变》试图对此进行回答。先看中国的情形。作者指出,尽管“军事活动是传统国家最重要的职能之一”,但“与国家军事活动相关的记载与议论分散见于四部图书”,而“在‘纸上谭兵’的具体形态上,‘战史’却并没有独立成为史部的一个分支专题或自成史体”。一直要到乾隆、道光年间,在内部“动乱”与“海警夷氛”的共同作用下,官修、私撰军事专史大量涌现。随着近代军事教育在晚清的兴起,西方“近代作战模式、战法、战术、国际法则等规则性内容”和“战史”课程的引入,改变了中国“兵事”史叙的现实制度机制。这些由实际政务中产生的知识门类,逐渐突破四部图书分类结构主导下的旧知识模式。战争史的书写,也出现了和高度“事务化”的行政文书不同的“事件化”取向,侧重叙述战事的来龙去脉或“兵法史略”。在此过程中,一个新的“知识共同体”也逐渐形成,他们依托战史展开了各种政治性议题的讨论(203—251页)。相较于晚清中国,明治日本的战史转型表现出了一些不同的特征。一方面,“明治日本的战史修纂与法国、德国等欧洲军事强国有更密切的联系,并基本上是在诸如陆军省陆军士官学校、陆军大学校、参谋本部编纂课、陆军文库等日本近代国防体系新建文教建制的架构下展开的”;另一方面,日清、日俄两次大战促使日本军事史叙发生了巨大转变,“从此前翻译战史的‘欧洲战争’中心视角,转变为立足‘东亚’观察‘世界战争’的东洋史取向”(251—266、295页)。而在朝鲜,由于其在甲午战争后“所经历的特殊国家命运和近代历史轨迹,其关于战争的官、私史叙都受到殖民统治和民族独立诉求的深刻影响,直到20世纪中后叶才被重新搜集、整理与赋予文化定位”(266页)。

中、日、朝三国在“战史”的知识转型这一问题上,似乎折射出各自在近代国家建构历程中的若干面相。而毫无疑问的是,推动(或造成)这种知识转型的共同背景之一,正是“西方”。尽管作者在《引论》中提及,“近代意义上的‘战史’先后兴起于18世纪末的法国、德国,又迅速传至荷兰等当时在全球贸易中拥有特殊位置的国家,与近代军事教育体系的建立密切相关。19世纪中后期,这一近代知识形式随相关建制传入东亚,催生了东亚的新建制与新形式,同时开始聚合与此关联的专业人群与开辟新的知识空间。这是一个知识内容、形式及建制‘旅行’的典型事例”(12页)。然而纵观全书,作者对于这种知识“旅行”——或“环流”——的细致描绘仍显得较为单薄。

如果我们将“东亚战争史叙的近代转变”归置于“西学东渐”这一大背景,那么作为“西学”之一环的“近代战史”显然值得更多的关注。正如“西方”本身即是一个相当复杂的概念,“近代战史”也存在不同的知识源流。如前所述,在十九世纪的普鲁士—德国,曾发展出一种“官方战争史”的叙事模式,除此之外,还有另一种“学院式”(academic)的军事/战争史研究范式,后者与兰克学派及史学科学化、职业化潮流相关;而在英国,则出现了一种以市场为导向的战争史叙模式,史学与文学的联系更为密切。这些不同的战争史范式,如何具体地传播、影响到世界各地?各地对此的受容又是如何?翻译史的角度或许可以为我们提供一些启发。举例而言,1851年,英国作家爱德华·克里西(Edward Shepherd Creasy, 1812—1878)出版了一部影响深远的战争史著作《从马拉松到滑铁卢:世界上十五场决定性战役》(The Fifteen Decisive Battles of the World: from Marathon to Waterloo)。该书开创了一种新的军事史书写范式——“决定性战役”(Decisive Battles),旨在关注那些历史上具有里程碑意义的战役,并分析战争如何影响历史走向。这种“辉格派对鲜血谱写的历史的解析”(约翰·基根语),奠定了近代英美军事史学的传统,其影响还伴随着西学东渐的浪潮远播东亚。明治日本先后出现了《宇内十五大战记》(1875)、《万国有名战记》(1884)和《泰西十五大决战史》(1890—1891)等多个译本,克里西的“决定性战役”及“文明与野蛮”、“进步与落后”等观念受到了日译者的高度认同,并由此启发了一系列同类日文战史的写作。1898年,晚清维新派的大同译书局将克里西著作的其中一个日译本《泰西十五大决战史》转译成《地球十五大战纪》出版,但对原书内容作了大量删削、改写乃至歪曲,以符合己需。在某种程度上,这样一部“泰西战史”在不同文化语境中的不同境遇,恰能最直观地展现知识“秩序”与“环流”的一些细节(相关论述,可参见拙文《泰西战史的跨文化之旅——〈世界上十五场决定性战役〉在近代中日两国的译介》,李雪涛、沈国威主编:《亚洲与世界》第4辑,社会科学文献出版社,2021)。

回到《知识的秩序与环流》所关注的甲午战争史叙,我们可以发现,克里西式“决定性战役”史观实际上在当时的日本甲午战争史叙中也有诸多体现。1894年,正值甲午战争爆发之初,日本学者松井广吉(1866—1937)出版《鸦片战史》,他在序言中旗帜鲜明地指出,“如今我大日本帝国在与清国的战争上连战连胜,盖因彼为未开化的野蛮之兵,我为文明的王者之师”,他将日清战争视为“文明与野蛮”、“进步与保守”之争,并热切期望日本能像此前与清朝交战的英、法等国一样,赢得战争胜利,由此跃升文明国家之列,以开启东洋的新局面(松井广吉:《鸦片战史》,博文馆,1894年,第1—4页)。至第二次世界大战日本侵华期间,日本战争文化研究所编撰《世界兴废大战史》丛书,又将“日清战争”纳入其中,视之为左右日本历史乃至影响世界“兴废”的重要战役之一(仲小路彰:《世界兴废大战史》,战争文化研究所,1937—1943)。

克里西及其“决定性战役”在近代日、中两国的译介,或可视为“欧罗巴兵法”传入东亚的一个历史剪影。事实上,与克氏著作相类的西方战争/军事史译著,在近代中、日两国曾大量涌现。而从知识史的角度来说,这些翻译文本仅代表了知识转移的其中一个面相,在人员交往(如晚清留洋军事学生、欧洲来华军事教习)、器械传入(如日本和北洋海军购置西式船舰、军械)、战争体验(如战争亲历者的记忆、战时及战后的医疗活动)等其他层面,知识的形态和传播方式也各有不同,需要进一步讨论。由此可见,有关“战争”“军事”与“知识”之互动,仍然还有非常多值得探讨的议题和空间。

对笔者而言,《知识的秩序与环流》的另一个美中不足之处,在于图像史料的缺失。诚如作者所言,甲午战争史叙的具体形式“包括文本、图像及其他衍生文类”,但全书的讨论几乎完全围绕文字史料展开,而未涉及有关甲午战争的大量绘画、摄影、书影、地图等图像史料。尽管学界在甲午战争“图像证史”研究方面已有相当积累,但作为一部以“知识史”为题的专著,忽视图像这一重要的知识载体和传播媒介,不得不说也是一种遗憾。

转载请注明来自亚星官方网-亚星开户-亚星代理,本文标题:《朱梦中评《知识的秩序与环流》|战争史与知识史的“联姻”》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...