一本影像为笔、时间为轴的黄浦江图志《上海图鉴.黄浦江》正式面世。

3月30日,由上海市地方志办公室、当代上海研究所、陆杰城市影像工作室联合编著,上海远东出版社出版的《上海图鉴.黄浦江》,在建投书局举行首发分享活动。

圆桌环节,由澎湃新闻副总裁、澎湃研究所所长张云坡主持,上海社会科学院历史研究所副研究员牟振宇,《上海年鉴》资深特约摄影作者、上海著名城市纪实摄影家陆杰,本书主编、当代上海研究所副所长陈畅作为分享嘉宾,围绕“水”“岛”“城”等关键词,讲述文献里、镜头下、记忆中的黄浦江历史与焕新。

陆杰以影像定格了陆家嘴、东方明珠、杨浦大桥等地标建设的历史性瞬间,并讲述了照片背后的故事;牟振宇讲述"黄浦夺淞"等重大治水事件如何塑造上海城市基因;陈畅分享了"一江一河"如何承载江南文化、海派文化与红色文化的交融共生。

《上海图鉴.黄浦江》新书分享会。上海市地方志办公室 供图

无图不成志,500多张影像定格上海历史瞬间

张云坡:在上海推进文旅商体展融合发展的当下,“一江一河”未来10年的规划也已出台。《上海图鉴.苏州河》与《上海图鉴.黄浦江》的出版恰逢其时,回顾江河发展史,为上海城市空间的更新提供借鉴,为我们思考人与水,人与自然,人与人,人与城,乃至上海与世界的关系提供了一次非常好的机会。

陈畅:黄浦江是上海极其重要的地理历史资源。它孕育了上海的生长和崛起,承载了历史和文化,也凝聚着上海的未来发展。“存史、育人、资政”自古以来就是地方志的重要功能。全面展现黄浦江的地理历史信息,展示其历史沿革和功能转变,讲好从"生命之河"到"人民之河"的黄浦江故事,解读黄浦江视角的上海这座伟大的城市,是地方志的职责和使命。

之前编著出版的《上海图鉴:苏州河》获评“2023年100种上海好书”,读者朋友热情洋溢的期许为我们的编写工作输入了不竭动力,出齐“一江一河”图鉴,方志人希望书写一个大大的“好”字。

为什么用图鉴的形式?中国有2000多年的修志传统,方志之所以能在中华文明史上千载流传,其中一个十分重要的原因是,方志编修始终遵循自身的体例,包括图等志书体裁。“无图不成志”是方志的历史遵循。图鉴/图志,就是把“图”这一编纂体裁,做了更加充分的运用和体现。

图鉴的形式还迎合了时代的发展——读图时代,以图为主适应了时代发展的要求,也充分利用了数字技术和信息传播方式的发展成果,增强了读志用志效果,是地方志与时俱进的表现之一。

《上海图鉴.黄浦江》这本书的文字内容是从唐宋时期的地理历史讲起,很多史料来自旧有的地方志书,包括一些图片文献。这些史料都是修志人青灯黄卷、薪火相传的千年积累,是中华优秀传统文化的瑰宝。当下,对厚重的地方志资源宝库,包括年鉴的编撰成果,充分地挖掘和再创作,通过多元的方式展现,比如图鉴,让志书不再是束之高阁的典章文物,让“一江一河”及更多的上海风光走进读者视野,是方志人把优质的文化资源直达读者,为上海建设习近平文化思想最佳实践地的积极贡献。

陆杰:我和团队从2015年开始整理黄浦江的影像,同时花了约8年重新航拍了黄浦江全流域。2023年完成全景拍摄时,对黄浦江的记录已历时40余年,特别感谢朋友们在这期间的全力支持。

我拍摄黄浦江的起点是吴淞口——黄浦江与长江交汇处。早年我在部队生活,是连里唯一的上海人,但战友却常说“我们是一家人”,因为他们大多来自长江头,我来自长江尾。于是我便在返沪探亲时,通过影像深入了解吴淞口与长江的关系。地面视角的局限让我意识到:只有航拍,才能展现江河的壮阔与城市发展的肌理。

吴淞口,20世纪90年代。本文图片除特别说明外均为陆杰城市影像工作室提供,澎湃新闻经授权使用

吴淞口,2023年

航拍在当年是奢侈的,不仅因为飞机的可及性,也因为天气、空军临时训练等不可控因素。记录上海的变迁、黄浦江两岸的变化,东方明珠是一处重要地标,我从它打桩开始拍摄,当时并不知道未来会是什么样子,只是从图纸中看到有三个球体。因为周边没有制高点,要拍出气势只有航拍实现。与30年后的陆家嘴鸟瞰进行比照,我觉得这张航拍是值得的,或许大家都想不到,变化会这么大。

建设中的东方明珠,1994年

陆家嘴,2022年

南浦大桥工程前后历时8年,是我进行全程跟踪的项目之一。1992年大桥建成通车后,我无意中拍下的航拍,记录到了十年之后的世博园地区,也正是因为这张照片和上世纪八九十年代航拍的上钢三厂、江南造船厂等素材,我才后续跟踪了世博的申办,2003年进入世博地区,又拍了8年,形成了《世博日记》。

从浦东看世博地区,1992年

同机位看世博地区,2023年

可以说,改革开放也给了我机会,虽然很难,但值得。如今虽然有了无人机这样的设备,但航拍仍非易事,且机会难得。

牟振宇:陆杰老师的照片反映上海巨变,让后人看到现在漂亮的黄浦江之前是什么样子。这些照片展现了建设的过程,比如陆家嘴、东方明珠、杨浦大桥等地标的巨变时刻,是文字所无法比拟的。

大家可能觉得,40年前的照片不是很容易找到吗?其实2002年黄浦江两岸综合开发启动前后的照片是非常珍贵的。这也是这本书的价值所在。

我是从2014年开始和黄浦江打交道的。通过十几年的研究,我总结发现黄浦江的发展与上海的命运紧密地联系在一起,大致可分为五个阶段:

1.生命之河,是黄浦江赋予了上海城以生命,有了江,才有城市,是母亲河的角色;

2.港口、航运之河,黄浦江为上海的海港主航道,是上海走向世界的黄金水道,苏州河也是上海的母亲河,不过苏州河是上海走向内地的内河主航道。一江一河,一外一内,构成了上海城市发展的主旋律;

3.工业之河,1895年《马关条约》签订后,外国人在上海建厂,黄浦江率先成为上海乃至中国最早的工业区,也是中国工业的摇篮。从上世纪30年代一直到上世纪80年代,上海是中国的工业中心城市,对全国的贡献占一半以上。

4.生态之河,大工业生产为上海乃至全国提供了社会发展所需的设备和资源,同时带来了水污染等生态环境问题,黄浦江成为一条生态之河,关系上海可持续发展的千秋大业。这也促使上海自上世纪90年代开始,从一个生产型的工业城市,开始向四个中心目标迈进。

5.人民之河。从2000年开始,黄浦江两岸由生产性岸线向公共开放空间转型,把黄浦江两岸空间还给人民,成为新世纪黄浦江治理的新目标。自此之后,黄浦江成为人民之河,两岸贯通,成为城市世界最长、最大的休憩滨岸公共空间。《上海图鉴.黄浦江》就反映了黄浦江五个阶段的巨变。

黄浦江与上海:一条江的逆袭,与一座城的崛起

张云坡:我是四川人,从长江头到长江尾,对江河的情感很深。本次圆桌将围绕“水”“城”“岛”三个关键词进行分享。我曾策划过一个专题,探讨上海海岸线的变迁。正因为有海岸线的变迁,才形成了太湖流域现在的面貌。我们先来谈一谈黄浦江的“水”。

牟振宇:长江从上游带来的大量泥沙,在下游的太湖流域淤积,就在不同的时期形成了不同的海岸线。唐代时期,海岸线就在今外滩的地方;从唐到宋,海岸线增长非常快;到了宋,已经延展至吴淞口。所以说,上海是在一千年前的宋代,基本奠定了今天上海的地理格局。

太湖的水要排出去。早在汉代就有东江、松江、娄江“三江入海”的格局,到了唐代,南面的东江和北面的娄江均已淤塞,只有中间的吴淞江一支独大。到了宋代,吴淞江非常宽广,下游足足20里宽。但是从宋代开始,吴淞江下游也出现了淤塞的情况。造成淤塞的因素很多,一方面是因为海平面上升,造成下游排泄困难,特别是因为海岸线东移后,下游河段拉长,而且出海口又容易淤积泥沙,因为潮汐的原因,大量的泥沙首先在下游淤积。

另一方面是因为宋代在吴淞江上游的大运河处修筑了长堤,截流了一部分水,导致吴淞江水冲的力量变小。吴淞江淤塞,就使太湖的水,一部分往南流,流到黄浦塘。黄浦塘最初只是一条南北向小河,大致在今闸港以北、龙华以南。随着水流越来越大,到南宋末,黄浦塘东并上海浦,成为吴淞江南岸最大的一条河流。但是呢,太湖的水,无论怎么流,最终都要从吴淞江流出。

所以,元代和明初,太湖一带的水患仍然非常严重。又因为太湖流域为纳税大户,粮食生产重地,关系国家的经济命脉。因此明成祖朱棣对于当时的水患就非常重视,派遣户部尚书夏原吉前去治水。夏原吉采用了当地人叶宗行的建议,让黄浦江改道走范家浜。改道打通后,水势进一步变大,并逐步取代吴淞江,成为太湖流域最大的下泄河道。而原来的吴淞江则降为黄浦江支流,这件大事在历史上称为“黄浦夺淞”。

黄浦夺淞对上海的港口格局产生重要影响,从青龙镇转移到十六铺。相对于吴淞江,黄浦江的航道条件要优越得多。上海慢慢从一个地方性的港口城市,变为江南地区甚至全国的一个重要港口城市。

陈畅:“黄浦夺淞”在《上海图鉴.黄浦江》里用的是"以浦代淞”。“黄浦夺淞”后,黄浦由“浦”升级为“江”(历史上,上海人一般把最大的河流称为“江”,小一些的称为“浜”“浦”“塘”等),通俗讲就是黄浦变大变深,黄浦江取代吴淞江成为最大河流,这样一个水系的变化催生了上海地位的提升,促使上海形成为通江达海的国际港口城市。

黄浦江自身,也成为上海走向世界的黄金水道,苏州河(吴淞江流经上海市区部分,外环线至黄浦江段),则是上海连通内地的内河主航道。上海的“一江一河”,它们在功能、产业形态,还有在上海发展中的角色是不一样的。

现今,黄浦江沿岸打造的是彰显上海城市核心竞争力的黄金水岸和具有国际影响力的世界级城市会客厅;苏州河沿岸打造的则是宜居、宜业、宜游、宜乐的现代生活示范水岸。

虽然“一江一河”是一外一内,但都是上海的母亲河和生命线,共同构成了上海城市发展的主旋律。

再说下水源的区分。吴淞江(苏州河)的源头在瓜泾口(苏州市吴江区),其水来自太湖。吴淞江曾在唐宋时期为太湖流域最大的下泄河道,明“黄浦夺淞”之后,降为黄浦江的一条支流,形成今“一江一河”的局面。

黄浦江的水源则更多一些,接纳了太湖、淀山湖、杭嘉湖水系的诸多来水。1999年,上海地理学会专家组考证安吉龙王山为黄浦江源头。上海市老市长汪道涵为此题写了“黄浦江源”。后来,安徽省宁国市提出,黄浦江源头应在宁国市境内沙湾河流域。这一说法,是在龙王山南溪的基础上继续溯源而上。

其实,这些源头之争,无不说明了整个太湖流域乃至长三角河道相连,大河小溪在这片土地上纵横交错,黄浦江以一种奇妙的方式将苏浙皖沪三省一市联结起来,是长三角水文互融、人文相亲的表现。

陆杰:黄浦江的水和港口有很大关系,有很多细节可以分享。比如领航员,以前也叫引水员,国外的船必须要由领航员带领才能进入黄浦江。领航员通过水路送至船下,再进入船只作业。

21世纪初,上海发展得特别快,每天有几百艘外国船停在东海,原本领航员的登陆模式效率较差,所以在2001年,浦东机场建立了领航站,通过直升机把领航员送到船上,节省了很多时间。

黄浦江领航员

我查阅资料,跟拍了2 年。领航员的工作很难,不管刮风下雨,半夜也要领航,但大船怎么走,他们一看就知道,非常厉害。

龙华港码头工人

这组影像摄于1999年到2001年期间,在如今的徐汇滨江,当时码头建设用的各种材料全是这些工人搬上来的,非常辛苦。

接下来这组影像也体现了黄浦江的水和上海市民的关系。当时还没造跨江大桥,所以渡口很关键,每天的人流特别大。像世博区域的周家渡渡口,每天流量5万人。上钢三厂对面是江南造船厂,两个大厂来回的人流变化特别大。冬天特别冷的时候,黄浦江上的风刮到脸上像把刀。

周家渡轮渡站

再例如,如今的三岔港地区,以前是块浅滩,是外地船民的聚集地。可以看到,黄浦江的每一段都与上海息息相关。

三岔港附近船民

从码头烟火到世界港口,“人民城市”还在更新

张云坡:城的发展,其实就是“市”的发展。水为“市”提供源源不断的动力。“市”为“城”提供源源不断的动力。上海城市空间的演变,一条轴是东西向,一条是南北向。南北向主要就是以黄浦江为主。1990年代以前,主要是在浦西,苏州河两岸向南北辐射。1990年代之后,浦东开发开放,再是内环-中环-外环的发展肌理。让我们围绕城市聊一聊烟火气。

陆杰:与“城”相关的影像案例,第一个是龙华,以前是城乡接合部,每年都会搞庙会,在上海很有名。附近有龙华机场。

20世纪80年代初,龙华寺周边地区(上);20世纪30年代龙华机场(下左);1985年,徐汇滨江(下右)

然后是浦东。东方明珠建设之前,大部分都是些比较矮小的房屋,原住民比较多。东方明珠建成以后,整个浦东建设得特别快。

浦东变迁

我没有刻意去追求光与影,但对社会的发展、周围的人更感兴趣,会特别关注。比如十六铺码头,很多人曾经在这里搭船,现在已经看不到了,比较遗憾。

20世纪80年代,十六铺码头

2003年年底,十六铺码头最后运营的一班客轮到港靠岸,十六铺码头客运功能至此结束

牟振宇:上海的城市空间变化,大概可以用两个特点来概括。首先,整个城市的空间发展与“一江一河”密切相关。上海早期的城市形态就是沿着“一江一河”的空间布局展开。1843年开埠后,英美租界就建在黄浦江和苏州河边上,之后两租界合并为公共租界,而之后的扩展也是沿着黄浦江向下游扩展,从虹口浜至复兴岛一带,或者沿着苏州河,从苏州河口至今莫干山路一带。

而华界呢?上海县城,沿着黄浦江,向上至今徐汇滨江一带发展。可以说“一江一河”奠定了上海城市发展的格局。由于苏州河在浦西,所以城市的重心也在浦西。黄浦江就成为城市的一条边界线。一直到1990年,随着浦东开发开放,黄浦江从边缘变成城市的中轴。“一江一河”仍然成为整座城市发展的主动脉、主方向,只是黄浦江的地位,比之前更重要,更突出了。

第二个特点就是一路向海。从十六铺,到外滩,到北外滩,再到杨浦滨江,宝山吴淞口,都是向海的方向发展。因为上海在逐渐向外开放,开放力度越来越大,从一个地方性的港口城市,慢慢发展成中国的,乃至东亚的,世界的港口。

1930年代出版的《上海港口大全》就指出,上海位置在世界上独一无二,中国南北海岸线的中心在上海,长江与东海的交汇点也在上海。另外,整个世界的港口网络的中心,也在上海。因为上海到美洲的距离,和上海到欧洲的距离,大致是相等的。可见上海在整个世界贸易中的中心地位,没有任何一个城市可以取代。

陈畅:“从历史的纵深性”来看,有了水系就有了航运,有了航运就有了贸易和市场,有了市场自然也就有了人群集聚的城镇,有了纵横交错的街巷和城市建设。随着人流和财富流的出现,自然就形成了经济和社会。

久而久之,“一江一河”沿岸的“人的生活样式”就形成了文化。也就是说,“一江一河”不仅是上海地理空间的两条水道,也是经济、社会、历史和文化的交汇点。

历史发展至今,上海具有3种文化特色,江南文化是我们的底色、海派文化是我们的特色、红色文化是上海的亮色。

简单看一下“一江一河”的红色基因:1919—1920年间,共有20批1600名中国青年,从黄浦江北外滩一带的码头出发,赴法勤工俭学,寻求革命真理。我党历史上第一位工人党员李中,在黄浦江畔的江南制造局,一边在车间打铁,一边积极团结广大工友,传播先进思想。苏州河畔,因有沪西小沙渡工业区,全国第一所工人学校“半日学校”1920年出现,沪西工友俱乐部1924年创办,1925年举世闻名的“五卅”运动从这一带开始。

江南文化中的精耕细作、海派文化中的善变求新、红色文化中的追求真理和正义,都在“一江一河”有所体现和汇聚。

21世纪后,“还水于民,还岸于民”,近代以来分布在黄浦江两岸的码头、仓库、工厂陆续搬离,黄浦江岸线的性质从生产型转换为生活型、服务型,滨水空间改造为公共开放空间,告别“临江不见江”的历史。在这一过程中,非常重要的一点是,保护性更新滨江地区的历史文化风貌区和优秀历史建筑,如原江南造船厂留下的工业遗址活化利用建成博物馆、展览馆,等等,从而延续了城市历史文脉。在更新改造的过程中,非常注重历史文化价值,让更多的市民朋友更近距离地触摸历史痕迹,感受历史文化的厚重与辉煌。

在“一江一河”沿岸的文化建设中,一方面是对历史文化存量资源的沿袭和盘活,另一方面则是新增文化体量。

“世界会客厅”“半马苏河”,“艺术西岸”,徐汇滨江西岸美术馆大道串联起20余座场馆,世博会后中国馆转身中华艺术宫拉开了浦江两岸文化带发展,沿黄浦江东岸世博岸线,形成世博文化公园、大歌剧院、马术中心等一系列高水平文化设施矩阵,让“一江一河”滨水空间品质持续提升。此外,上海城市空间艺术季、“上马”“上艇”“上帆”等具有重大影响力的文体活动和赛事在“一江一河”沿线举办。

可以说,文旅体商展叠加发展新态势势头强劲,“一江一河”宛如两条“城市动脉”,引领上海新一轮的高质量发展。

潮涌复兴岛:百年要地如何书写科创图景

张云坡:复兴岛现在的发展非常迅速,而且充满科技感和未来感。上海是一个关于远方和远航的故事,具有海洋性格的身世。第三部分,请大家围绕关键词“岛”进行分享。

牟振宇:黄浦江上有两座岛——上游有泖岛,我们叫太阳岛,下游有复兴岛。复兴岛本来是处浅滩,名为周家嘴浅滩。1906年,荷兰工程师奈格主持黄浦江疏浚工程时,鉴于这里河面太宽,水较浅,容易淤积,就采用了"束水攻沙"的治水方略,把河道变窄,让水变深,把底下的沙冲走,形成黄金水道来满足航道所需要的水深和宽度。于是浚浦局就在这里重新设置了新航道,让浅滩成为陆地,河道自然就变窄了。由于这里本来就是河流,因此先在浅滩外筑堤,用丁子坝让水把沙子带入,自然淤积。

同时,将黄浦江疏浚过程中挖出的泥堆填到浅滩,从1913年开始填,一直到1934年竣工,填成了一千七百亩地。原本周家嘴临江,吹填成陆后就不临江了,产生了意见,于是又在里面挖了条运河形成港口,由此,新陆地就变成了一座岛。浚浦局用40万两白银购买这片新陆地,现在复兴岛公园里的一些老建筑都是当年浚浦局出资建造的。

复兴岛的位置很重要,一进吴淞口就到了这个岛,是兵家必争之地。蒋介石离开上海之前,就在这里指挥战役,并从这里出发去了台湾。中华人民共和国成立后,一些军事机构就设在复兴岛,沪东造船厂也被接收,开始制造军舰。

除了军事功能,复兴岛上还有过上海最大的鱼市场。2002年以后,随着黄浦江定位的转变,复兴岛的功能也开始调整。

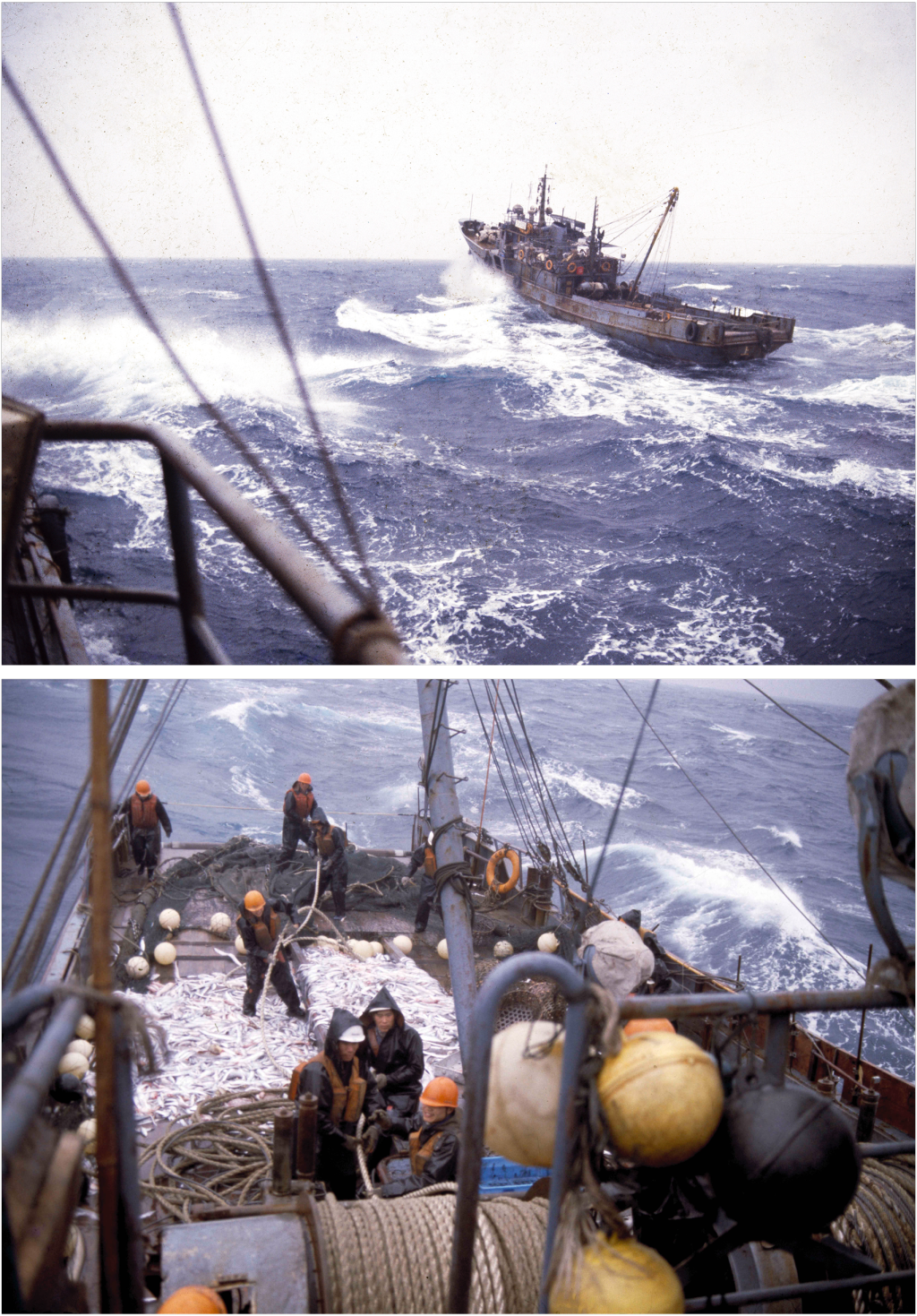

陆杰:1985年,上海吃鱼是凭票的,鱼从是从东海捕来的。复兴岛上原来有家上海海洋渔业公司,虽然我晕船,还是硬着头皮申请跟渔业公司的人一起出海了15天,拍到上海人吃的鱼是怎么来的。

从复兴岛出海捕鱼

我建议去复兴岛的时候,最好是早晨蒙蒙亮,或者晚上,或下雨的时候,还有最好是秋天,岛上很美,值得去走一圈。以后它应该会有很大的变化。

1992年,复兴岛全景航拍影像

2024年的复兴岛。中华造船厂旧址(左);复兴岛公园(右上);共青路(右下)

陈畅:复兴岛1934年建成时叫周家嘴岛,因旁有周家嘴自然村,1945年更名,是一个南北走向呈月牙形的小岛,西隔复兴岛运河与城区相接,其他三面皆为黄浦江所环绕,这里原本是黄浦江弯曲处,由于江面变宽,江水在此分散开,时间久了就形成一大片浅滩,黄浦江疏浚出来的淤泥堆积于此,经过人工修筑,这才形成了现在的格局。

解放以后,由于它的土地性质——央企、市属企业的工业仓储用地以及部队特殊用地为主,平常去这里的人很少,因此保留了很多历史的古朴风貌。

也恰恰因为它有独特的历史底蕴和地理条件,大家对于复兴岛如何开发充满了期待,寄予了厚望。2004年起,包括很多世界著名的设计公司提出方案,从“生态岛”“休闲岛”“论坛岛”到“智慧岛”“创新湾”等功能设想不断涌现。正因为复兴岛的重要和稀缺,本着“前瞻审慎”的原则,未做轻易的开发。2018年发布的《上海市城市总体规划(2017-2035年)》,将复兴岛列为“战略预留区”。以“战略留白”作为“无限可能”的基础。

不久前,《黄浦江沿岸地区功能融合发展和空间品质提升专项规划(2025—2035年)》发布。下一步,复兴岛也将加入到杨浦滨江科创中心的开发计划,着力打造具有全球影响力的科技创新高地。

我想,不管是文化活力如何焕新、智慧城区如何管理、公共空间如何塑造......复兴岛的建设发展一定是在践行人民城市理念,一定是以让复兴岛成为承载人民美好生活向往的“人民岛”为出发点和落脚点。

复兴岛的未来值得期待,强烈建议没有去过的朋友去看一看!

张云坡:圆桌从冈身聊到未来,从文化聊到经济规划,聊得非常充分。在数字时代,影像更加珍贵。数字引导我们进入理性世界,光影让血肉之躯时刻警醒。这样,我们才能感知我们所处的环境,才能自省,以及我们应该向何处去。

上海市地方志办公室最近两年做了许多开创性工作。方志正在从可读,变得更可看,可听,可用,“上海图鉴”系列的编辑出版,就是最新的探索之一。2024年,《上海图鉴.苏州河》参与《奔流:全球城市人文对话》项目,去了巴黎办展;2025年,《上海图鉴.黄浦江》准备就绪,即将前往伦敦。

我们也期待上海市地方志办公室能为上海城市软实力的提升,为文明互鉴提供更多的好作品。

《上海图鉴.黄浦江》,上海远东出版社出版

转载请注明来自亚星官方网-亚星开户-亚星代理,本文标题:《从一本见证上海千年脉络图志开始,四位专家浦江畅谈城水共生》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...