【编者按】

2025年3月30日,上海远东出版社出版的《上海图鉴.黄浦江》在建投书局举行首发仪式。该书由上海市地方志办公室、当代上海研究所、陆杰城市影像工作室联合编著,其中,上海著名城市纪实摄影家陆杰的一系列跨越40年的影像穿针引线,为黄浦江提供了翔实的文献资料。在本文中,陆杰分享了自己的“拍摄手记”,这篇《拍摄手记》也同时刊登在《上海图鉴.黄浦江》一书中。

《上海图鉴.黄浦江》

2022年,从陆家嘴向南望黄浦江。本文图片均为 陆杰 摄

每一个上海人的心中,都有一条大江,蜿蜒百余公里,由城市西部一路走来,横穿整个上海。历史上的黄浦江是一个伟大的水利工程,虽然没有留下令人称颂的建筑遗迹,但她见证了工业化时代上海的崛起,成为城市功能和产业发展的重要轴线。黄浦江用无私奉献的水润泽了浦江两岸,精心灌溉着海派文化,滋养了每个上海人。

童年时期,我是在江苏水乡的祖父母家度过的。家乡河水清澈、物产丰富,尤其到了夏天,能和小伙伴们下河摸虾游泳,乘着祖父的小船在芦苇荡间打鱼,无忧而美好。我痴迷太湖上的那些光影:湖面泛起的涟漪,将月光打成粼粼碎片,远处是穿梭在芦苇间的小舟,点点渔火映照出太湖夜色。对年幼的我来说,水面上的帆影灯火,就是人生最初体验的美丽光影。

青年时代,我在部队生活过几年,连队里的战友来自五湖四海。虽然只有我一个上海人,但大家亲如兄弟。经常有武汉、重庆的战友开玩笑地对我讲“我住长江头,君住长江尾”。是啊!滚滚长江,从巴山蜀水一路奔流到长三角地区,上海又处于长三角的龙头位置,我们可不就是一家人嘛!黄浦江从太湖流域孕育而出,在吴淞口汇入长江。长江文明与江南文化在此交融碰撞,这太值得研究和记录了。军旅生活结束后,我回到上海从事摄影,黄浦江自然成了我镜头中的固定“模特儿”。

20世纪80年代,黄浦江上游支流。

20世纪80年代,从上海大厦至高点看黄浦江。

20世纪90年代初,航拍中的沪东造船厂。

上世纪的黄浦江,基本成为“上海港”的代名词。这就意味着,黄浦江两岸遍布港区,而且每个港区岸线很长,除了外滩和渡口,普通市民很难靠近她,欣赏她。即使住在黄浦江边,也是“临江不见江”,只能听到江上轮船鸣笛,却看不见江景。对于拍摄记录者来说,难度可想而知。八十年代末,当黄浦江两岸开始有了高层建筑,比如远洋宾馆,在至高点上看黄浦江才慢慢对她有了认识和了解。但并不是整条黄浦江沿岸都建了高楼,视角的局限性在我跟随飞机航拍后才被打破。从高空中俯瞰,弯弯曲曲的黄浦江尽收眼底。她的流向,她的身姿,她在哪里拐了个弯,她在哪里航道收窄,她两岸的功能区都是什么……这些疑问都逐渐明朗,黄浦江在我心里也亲切起来。

20世纪90年代初,共青森林公园航拍。公园拥有丰富的森林资源和娱乐设施供市民休闲。

2021年,相同角度的共青森林公园全景。军工路高架快速路在建中。

1982年,作为市政府扩大公共绿地面积的重点实事工程,共青苗圃北块被改建为“共青森林公园”。图为公园开工典礼。

共青森林公园所在地原是浦江滩地,20世纪50年代,为疏浚河道取泥围垦,从而辟为苗圃。图片摄于20世纪80年代。

1982年,共青森林公园采取军民共建方式,政府发动全市部队、企业、学校参加义务劳动。

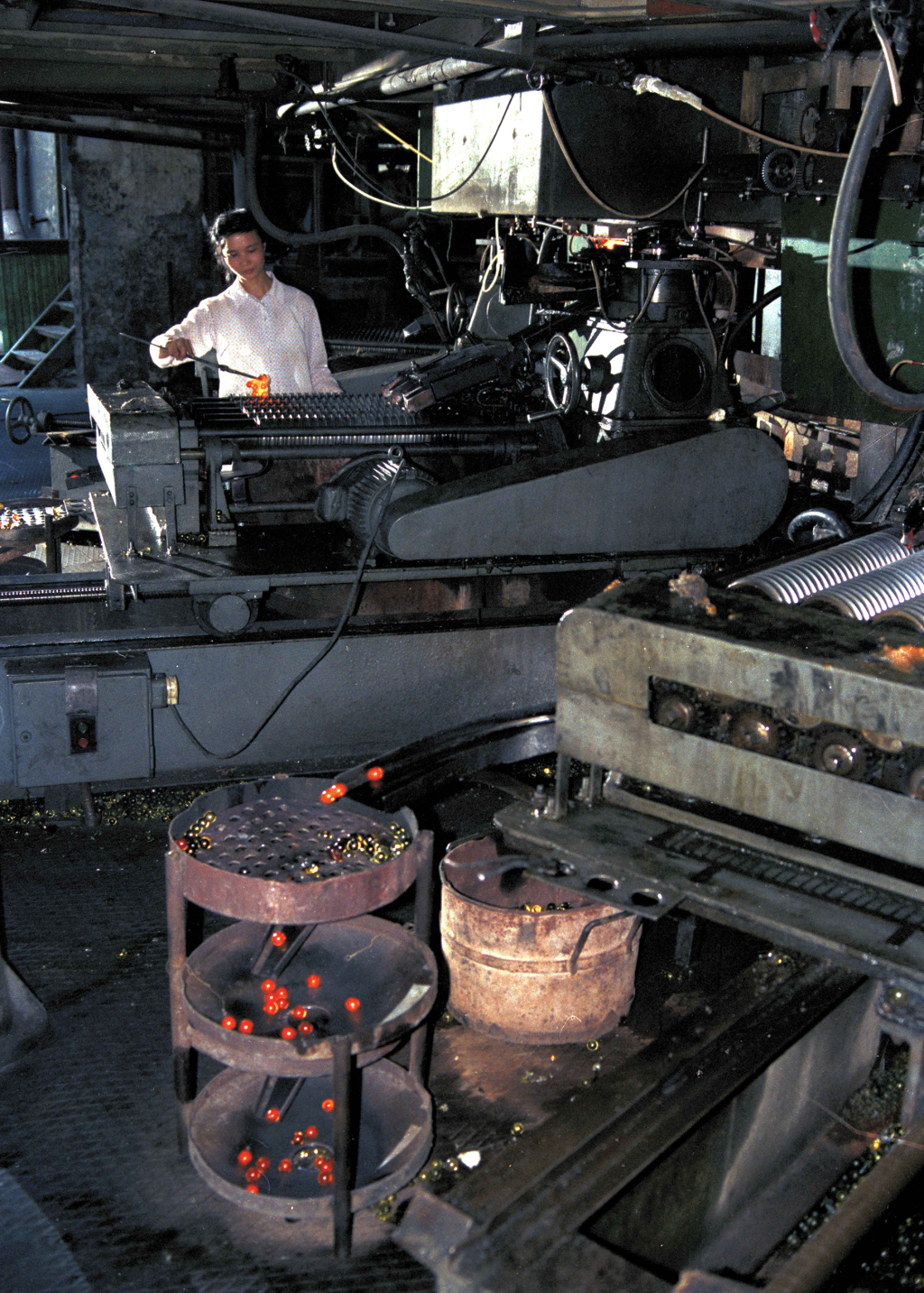

航拍给我描绘了一个黄浦江清晰的轮廓线,但这对我来说还远远不够,全面地了解她,还需要持续地深入。此后,共青森林公园、张华浜码头、浦东煤气厂、沪东造船厂、耀华玻璃厂、上海船厂、南浦大桥、杨浦大桥……一个个专题成形。不论有没有值得报道的新闻点,不论是在市区还是郊县,只要有机会接近黄浦江,就会很自然地拿起相机。当黄浦江下游吴淞口拍完,自然就会考虑上游拍哪里。上游的三泖地区记录完,不禁会好奇,黄浦江的源头又在哪里……就这样,在不断地研究和翻阅资料过程中,黄浦江变得更加立体。

20世纪80年代,耀华玻璃厂生产车间。

20世纪90年代初,耀华玻璃厂厂区,右为川杨河。

2021年,耀华玻璃厂地块毗邻世博园区,成为滨江绿洲大道的核心位置,几座厂房被留作工业遗存。

黄浦江两岸区域也是有关联性的,当拍摄一个专题时,我会连同周边区域一并研究并记录。比如拍摄张华浜码头时,会考虑南面紧靠的军工路码头跟张华浜是什么关系,两个码头的功能和承担的业务有何不同。记录浦东煤气厂建设的同时,也会有意识地去研究整片东沟地区的历史和发展。在拍摄卢浦大桥的建设过程中,也给了我极好的拍摄视角去记录江南造船厂、上钢三厂及世博地区。同时,在进行各个区的拍摄专题时,黄浦江也始终是一个绕不开的内容。特别是浦东新区,它拥有狭长的滨江岸线,浦东开发的记录过程与黄浦江岸线的更新过程并行。如此,原来只有轮廓线的黄浦江渐渐被这些具体而生动的专题填满,丰盈起来。

上世纪的黄浦江,引领着上海港口和工业发展,被认为是一条“生产之江”。另一个方面,“她”与上海市民生活也密不可分。对江两岸的渡口、跨江大桥、隧道连通了浦江两岸的人心,各类发电厂、水厂、煤气厂等民生企业点燃了上海的万家灯火。近几年,浦江两岸面貌有了新的变化,我将黄浦江从高空和地面又重新拍了一遍。这时才惊喜地发现,三十多年前一些没有目的性的拍摄此刻才有了价值和意义。杨浦滨江的城市更新、徐汇滨江的日新月异、浦江第一湾的巨变……如果没有影像记录,谁又能真切感受到黄浦江从“工业锈带”到“生活秀带”的焕新。欣慰的是,这些关于黄浦江的点点滴滴和角角落落,无论是重要的时间节点,还是极其日常的潮起潮落,大部分都收进了我的镜头里。

上海的生存发展须臾离不开黄浦江,而黄浦江也见证着这座城市风云变幻的过去和日新月异的今天。无论是过去的锈水横流,还是今天的绿道纵横,记录黄浦江,可以让我们更加清晰地认识“她”,了解“她”,读懂“她”。

2002年,卢浦大桥建设时期,在桥顶可以俯瞰江南造船厂以及江对岸的上钢三厂。

1992年,南浦大桥航拍照片,远处是整片世博园区的原貌。

2022年,相同角度遥看黄浦江,滨江岸线已发生翻天覆地变化。

陆杰写于2024年10月

陆杰简介

上海摄影师,生于50年代末,自上世纪70年代末开始接触照相机,便发愿今生与此物相伴,迄今已拍摄20余万张关于上海这座城市方方面面的底片。“以上海为主题,记录这个城市的变迁,是我的使命。”他的微博简介如此描述自己。

转载请注明来自亚星官方网-亚星开户-亚星代理,本文标题:《摄影书|《上海图鉴.黄浦江》:陆杰的拍摄手记》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...