澎湃新闻获悉,上海西岸美术馆与法国蓬⽪杜中⼼步入新⼀轮五年展陈合作,蓬⽪杜法国国家现代艺术博物馆百余年来的十万余件藏品,将被凝练为一幕幕全新的“艺术故事”,在西岸美术馆持续上演。

新⼀轮合作将以4⽉29⽇启幕的大展 “重塑景观”为开端,揭开新⼀轮常设展三部曲的序幕。“重塑景观”将以全新的现代主义视角,重新审视自1906年至今的一百多年里,艺术演变轨迹和先锋探索。与此同时,西岸美术馆还将推出⾸个自主策划的特展单元“建造上海:1949年以来的城市、建筑与文化”。

“重塑景观”蓬皮杜中心典藏展(四)展览海报

2019年开始,上海西岸美术馆与巴黎蓬⽪杜中⼼五年展陈合作项目在国内首创“常设展”先河。首轮常设展三部曲“时间的形态”(2019-2021)“万物的声音”(2021-2023)“肖像的映象”(2023-2025)呈现了来自蓬⽪杜中⼼超过700件的馆藏,为本土观众揭开了世界现当代艺术的发展与变迁轨迹。

新⼀轮常设展三部曲“风景”“现实”“书写”将在此基础上深入,继续以不同维度、超大规模、超长展期,系统和潜入地现当代艺术的腹地,力图以⾼⽔准的呈现,持续填补本土“现当代艺术史”的选题空白,在全球语境中激发文化共鸣。

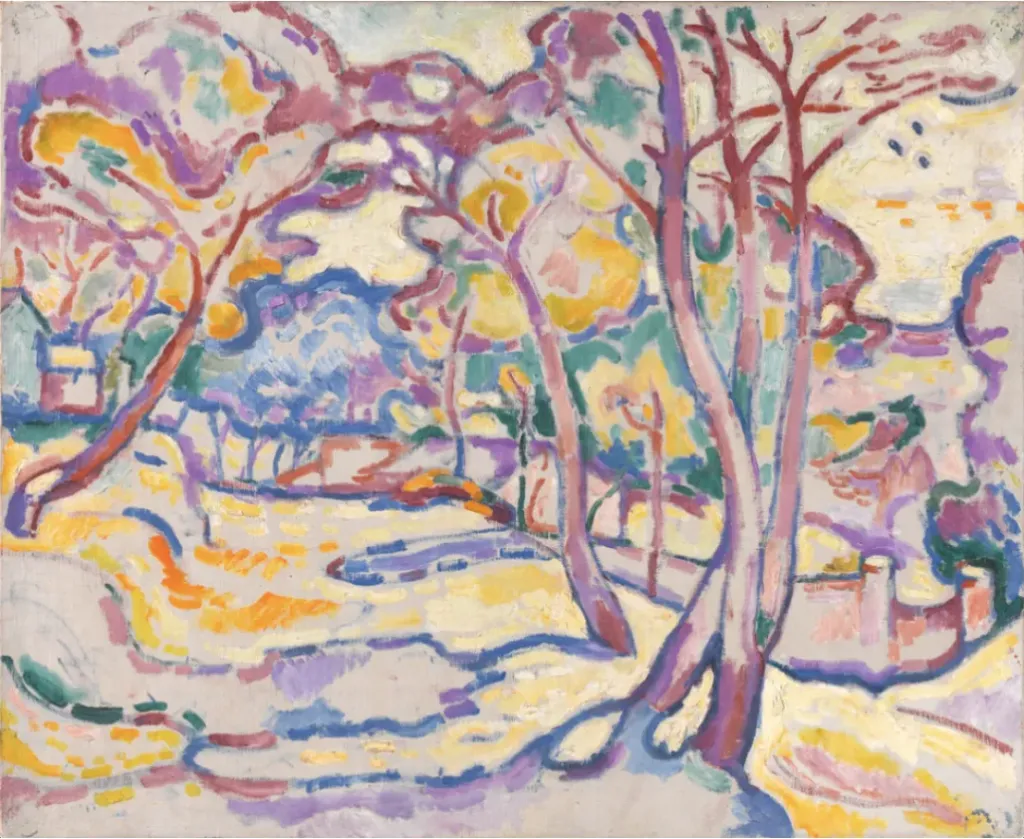

乔治·布拉克,《埃斯塔克的风景》,1906年—1907年,布面油画,50 × 61 厘米,巴黎,蓬皮杜中心,法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心,© Georges BRAQUE/ADAGP, Paris -SACK, Seoul, 2025, Photo: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. GrandPalaisRmn

巡礼百年“风景”前沿,将历史与当下并置

据悉,“重塑景观”以彼得·多伊格(Peter Doig)的作品《100年前》开篇,涉及野兽派、⽴体主义、超现实主义、抽象主义等一众重要艺术流派,在深入现当代艺术史上的经典与先锋之作的同时,连接当下人与自然的关系、城市化进程与生态可持续等全球热点议题。

利奥波德·苏瓦齐,《滨海自由城》,1915年,布面油画,146×115 厘米,1937年由国家购藏,1937年确认归属于法国国家现代艺术博物馆,巴黎,蓬皮杜中心,法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心 ©Leopold SURVAGE/ADAGP, Paris -SACK, Seoul, 2025 Photo: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/Dist. GrandPalaisRmn

“风景”作为艺术史上的母题,是人类认知世界、表达情感和精神寄托的重要媒介,也见证了人类文明与自然关系的深刻变迁。自印象派时期过后,20世纪和21世纪的风景描绘经历了深刻的变⾰,常设展“重塑景观”⼒图以全新的视角重访这⼀主题,试图充实该阶段风景画的研究。展览由蓬⽪杜中⼼的明星策展人、法国国家现代艺术博物馆现代艺术馆藏部主任和⾸席策展人克⾥斯蒂安·布莱昂(Christian Briend)担纲策展,他也是此前西岸美术馆拉乌尔·杜菲回顾展——“快乐的旋律(The Melody of Happiness)”的策展人。

安德烈·德兰,《两艘驳船》,1906年,布面油画,80 × 97.5 厘米,巴黎,蓬皮杜中心,法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心,Photo: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Audrey,Laurans/Dist. GrandPalaisRmn

展览汇集了近70件蓬⽪杜中⼼馆藏真迹,在叙述线索和作品经典性的基础上,以 “风景”连接时代语境,探讨了在自然环境或者城市环境中人类社会的演变。展出艺术家包括⽴体主义创始人之⼀乔治·布拉克(Georges Braque)、野兽派缔造者之⼀安德烈·德兰(André Derain)、超现实主义核⼼成员安德烈·马松(André Masson)、抽象主义先驱罗伯特·德劳内(Robert Delaunay)、正逢诞⾠100周年的抽象表现主义代表乔安·⽶切尔(Joan Mitchell)、大地艺术先驱克⾥斯托(Christo)、观念艺术先锋伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov)、抽象画名家赵⽆极等人的代表性巨作。多件蓬⽪杜中⼼最新购藏的作品亦⾸次在展览中亮相。

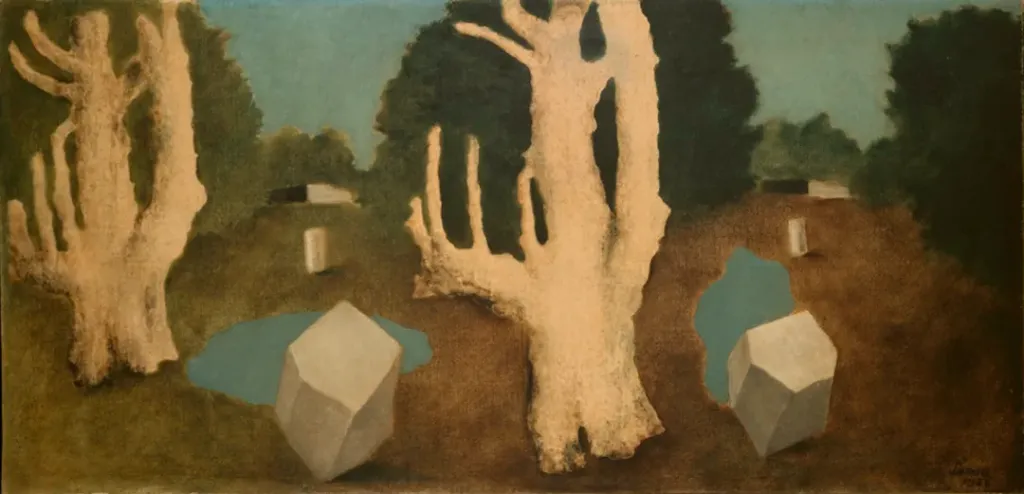

约瑟夫·西玛,《双重景观,雷暴》,1928年,布面油画,67 × 137 厘米,1978年购藏,巴黎,蓬皮杜中心,法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心 ©Joseph SIMA/ADAGP, Paris -SACK, Seoul, 2025 Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacqueline Hyde/Dist. GrandPalaisRmn

展览通过七大章节,探讨⽴体主义与透视体系重塑的“构建空间”、聚焦⾊彩探索的“眩目的凝视”、深入梦境与潜意识风景的“超现实视野”、以抽象语⾔诠释的“抽象风景”、呈现鸟瞰多维视角的“俯瞰之景”、探索⼯业化与都市发展的“城市景观”、扩展世界认知界⾯的 “全景”等。在此,“风景”不但为艺术语⾔与观念思想的实验提供了广阔天地,也映射着人类对于自然、城市与自⾝存在的深刻思考。

阿尔贝托·马涅利,《男子与推车》,1914年,布面油画,170 × 130 厘米,巴黎,蓬皮杜中心,法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心,© Alberto MAGNELLI/ADAGP, Paris -SACK, Seoul, 2025, Photo: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. GrandPalaisRmn

当⽓候变化、城市化进程、⽣态可持续性成为全球热点话题时,“重塑景观”亦为观众打开⼀扇的窗⼜:在穿越百年艺术长河中,重新思考自然与人类文明的共⽣关系。

夏尔·拉皮克,《丽多岛上的黄昏》,1954年,布面油画,54 × 81 厘米,1978年由艺术家赠予,巴黎,蓬皮杜中心,法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心 ©Charles LAPICQUE/ADAGP, Paris -SACK, Seoul, 2025 Photo: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/Dist. GrandPalaisRmn

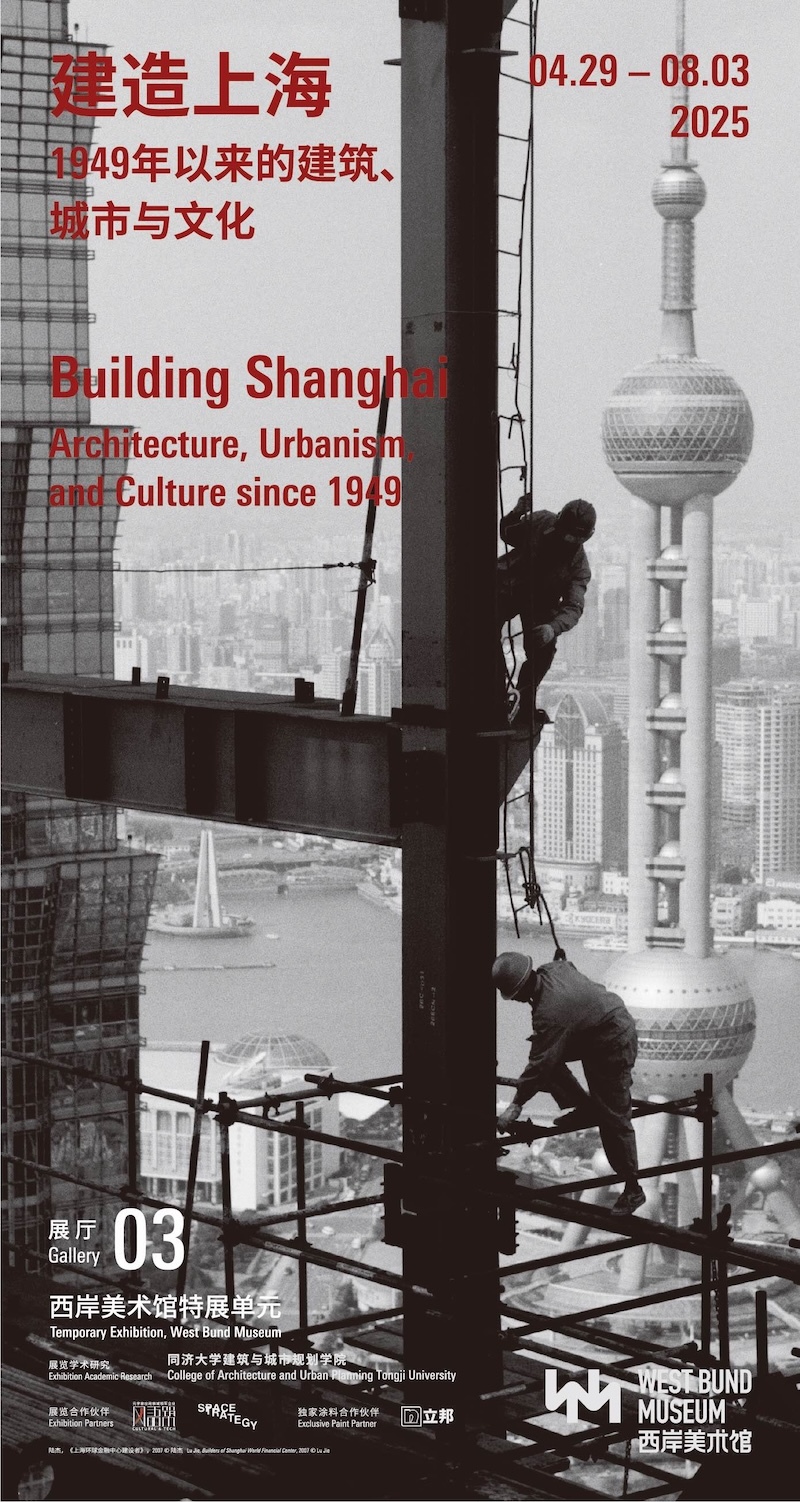

汇聚记忆,⼀部75年上海建城史

在常设展“重塑景观”拉开帷幕之际,西岸美术馆还将同期推出⾸个自主策划的特展单元“建造上海:1949 年以来的城市、建筑与文化”。展览与同济大学共同策划,聚焦1949年⾄2024年间上海建筑与城市空间的演变历程,通过九个主题板块、近80个典型案例,近300余件展品,呈现上海建成环境的多元图景,揭⽰了区域性创造与全球文化变迁之间的复杂联系。

“建造上海:1949 年以来的城市、建筑与文化”展览海报

展览通过梳理档案并引入当代视角,重构上海本⼟文化的叙事体系。漫步展览,观众得以从崭新的视角⼀览⾝边活⽣⽣的城市发展史,深入诸多⽿熟能详的建筑和街区内部,例如中苏友好大厦(现上海展览中⼼)、上海体育馆(现上海大舞台)、同济大学、上海图书馆、东⽅明珠、上海中⼼、上海商城、上海大剧院、浦东国际机场、世博园区,以及黄浦江⽔岸、新天地、南京东路步⾏街、外滩街区等。

南京东路,1992年,陆杰

展览九个主题板块,以“新纪元的开启”为开篇,回顾了新中国成⽴初期,上海在公共建筑、校园规划和体育设施等领域的积极探索,展现了社会主义新时代的城市内涵。“居住的变迁”从⼯人新村到当代高层公寓,揭⽰了公共居住空间如何重塑城市肌理与市民⽣活。“改⾰的先声”聚焦改⾰开放初期,新型建筑如国际化酒店、文化设施的涌现,标志着城市功能的现代化转型。“建造陆家嘴”展⽰了陆家嘴中央商务区的崛起,重新定义了城市空间尺度。“迈向全球城市”通过标志性建筑项 目,展现了上海如何确⽴其全球城市的地位。“实验性探索”呈现了本⼟建筑师在全球化背景下的创新实践。“世博连接世界”以 2010 年上海世博会为例,探讨了重大事件对城市风貌与国际形象的深远影响。“⽔岸新⽣”揭⽰了黄浦江和苏州河沿岸⼯业遗产的现代转型。“适应性再⽣”则通过外滩历史建筑群改造等城市更新实践,展现了⾼密度城市环境中保护与创新的平衡。

华东电力大楼及周边航拍,1994年,陆杰

展览尤其深入探讨建筑在重塑城市空间与文化中的独特作⽤,包括战后⼀代建筑师设计的公共建筑与住宅遗产,改⾰开放初期涌现的建筑类型与新城开发模式,以及当代上海与世界在建筑领域的广泛交流与合作。展览汇聚了包括数位普利兹克奖得主在内的大批国内外著名建筑师和事务所,汇聚了众多国内外知名的建筑设计机构,并且⾸次展出了数⼗件珍贵的建筑档案和⼏⼗段城市与建筑历史影像,⽣动地呈现建筑师智慧在上海留下的城市印记。

除学术研究之外,多位艺术家关于上海城市与建筑的绘画、影像、新媒体、声⾳等跨媒介装置也与展览主题进⾏深度对话,在与观众互动的同时,与当下的上海城市脉动产⽣共鸣。

作为西岸美术馆⾸个自主策划的特展单元,“建造上海”将延续此前“巴黎建筑 (1948-2020):城市进程的见证”等特展的文化线索,将⼀个时代的城市发展缩影于跨学科研究实践中进⾏专题呈现。

中苏友好大厦(现上海展览中心),资料来源:华东建筑设计研究院有限公司

4月29日,两展同期对外开放,标志着西岸美术馆在国际对话合作和跨文化交流⽅⾯的新阶段。

注:“重塑景观”将于2025年4⽉29⽇⾄2026年10⽉18⽇开放;“建造上海:1949 年以来的建筑、城市与文化”将于2025年4⽉29⽇至8⽉3⽇开放。

转载请注明来自亚星官方网-亚星开户-亚星代理,本文标题:《西岸美术馆与蓬⽪杜进入新⼀轮五年合作》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...