恐怕现在谁都难以逃脱“XX日综合症”,不过有些日子我们还是很愿意为它累趴的,比如每年4月23日的“世界读书日”。在庸常的日子里作为一种生活方式的阅读,在这一天让更多人奔走相告然后相聚在一起,让更多人在阅读中认识彼此的模样然后互道珍重。近日我有幸参加了巴金图书馆联合澎湃新闻举办的“小时光:地铁里的阅读——主题摄影展”(4月20日-5月31日)开幕式且与读者在一起的分享座谈,感受到的就是这样一种很开心的阅读者氛围。

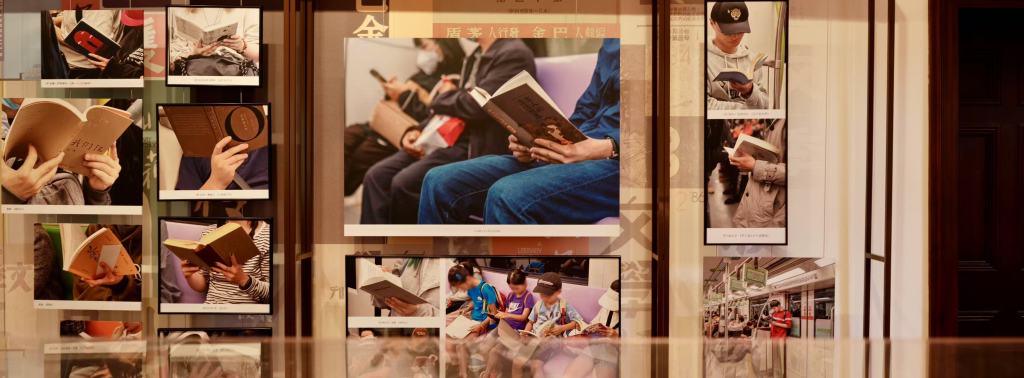

展览现场

澎湃新闻的“翻书党”栏目——顺带要说的是这个栏目名称起得太好了,真让人有一种“找到了组织”的感觉——自2018年来一直推出记录城市通勤阅读现象的“地铁上的读书人”系列,至今已刊发三十多篇报道与文章,捕捉了上千个地铁阅读场景。就像所有敏锐的社会观察者、研究者一样,开始的时候可能是“偶然发现”,很快就发现一切都并不偶然,于是一场跨越七年的以城市通勤中的阅读者为中心的社会观察实验就这样硬生生地扛下来了。三年前,青年设计师、摄影家樊晔亲加入了这支活跃在地铁沿线、城市心脏的摄影游击队。这位曾经多次获得国内国际摄影奖项的斜杠青年对于阅读与摄影都有着强烈的热爱,而更重要的是她的机敏与从容使她能够在拥挤的地铁人流中捕捉到阅读者最精彩的瞬间,同时也能记录下阅读者手中的书。这个“小时光:地铁里的阅读——主题摄影展”展示的就是她在上海地铁中拍摄的作品,“每张照片都是一份档案,记录着都市生活中那些微小却珍贵的阅读时刻”。(澎湃新闻·翻书党的新闻稿)

“上海地铁上的读书人”摄影作品(樊晔亲)

在展场中我读到并且拍下了摄影师樊晔亲写的一段文字:“人们总以为,地铁上的纸质书阅读会由于智能终端的普及而难得一见;然而事实上,只要自己放下手机,就会发现手捧纸质书的读者随处可见。高铁、飞机如此,每天上下班最繁忙的地铁,更是大型流动阅览室。这些照片都来自通勤途中的随手记录,地铁上的读书人,比想象中多得多。”这可真是有点喜出望外,因为我正是她说的那些“人们”——我总是想在地铁和飞机上寻找阅读纸质书的人,总是想通过发现这些阅读者来安慰自己:纸书还是有人读的。但是让我满意的发现总是太少了,我甚至想喊一嗓子:快来人啊,读一读纸质书吧!

是的,这是一个一切皆碎片的时代,整段的、像一杯悠长的下午茶那样的阅读时光对很多人来说奢侈得有点残酷。那么,在这样的岁月中何处安放我们的阅读?其实,时间的碎片化还是比较外在的,它可以在钟表上或电子屏幕上清晰地显现出来。更重要的碎片崩裂在人的内心,因为“幸福不是毛毛雨”,一分一厘都要靠自己打拼,结果是职场的波涛冲天内卷,通勤中的疲惫是阅读者必须要驱走的身体感受。

因此,被樊晔亲拍摄到的那些在“小时光”中的地铁阅读者,他(她)们真的是通勤一族中的精神起义者和勇敢的突围者——不甘心宝贵的时光成为被荒废的碎片,不甘心自己浑身上下的“班味”真的就这样形塑了自己,不甘心就这样在内心的碎片中陷入45°人生,那就读点书吧!尤其是读点纸质的书吧——那种与书亲近的视觉、触觉总是比电子屏幕更提神啊!

展览开幕式后,以“谈一谈阅读与日常生活”为主题的对谈

毛姆(William Somerset Maugham,1874-1965)说“阅读是一座随身携带的避难所”,那么地铁上的阅读岂不就是每天在去码头整点薯条的路上的避难所?但是,我更想说阅读不仅仅是避难所,对于那些每天热切地奔向生活的年轻人来说,要谈避难所还早了一点;对于通勤在地铁上的青年阅读者来说,阅读更像是观察前方道路的瞭望哨,是跃出战壕之前的武器库,更是绝尘而去之前的加油站。可惜我没有像青年摄影师那样的才能和机遇,否则我一定会发现在他(她)们眼中闪耀的不屈的光芒,他(她)们在接受跟踪采访的时候那种靓丽的神情。能够与这些地铁阅读者相遇,应该是很开心的时光。

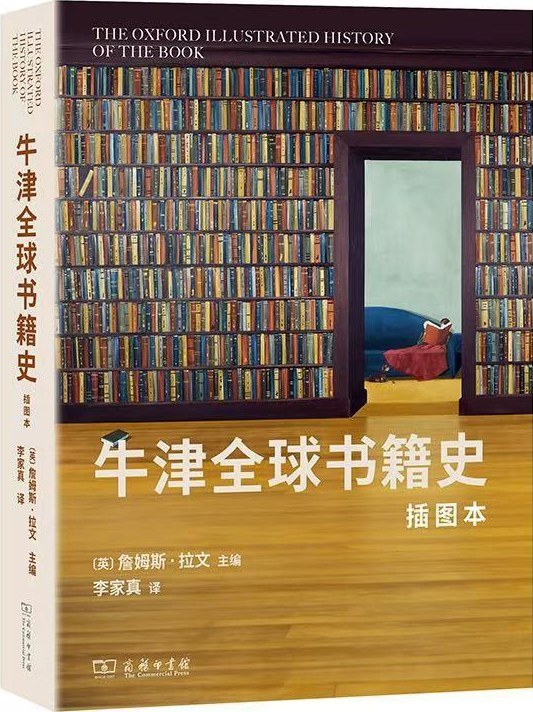

既然是投奔到“翻书党”门下,由樊晔亲的这个地铁阅读者摄影展而想到了三本以书为主题的书,值得翻一下。一部是英国历史学家詹姆斯·拉文(James Raven)主编的《牛津全球书籍史:插图本》(The Oxford Illustrated History of the Book,2022;李家真译,商务印书馆,2024年),这是一部综合性的世界书籍发展通史,来自哈佛大学、牛津大学、普林斯顿大学等著名学府的十六位知名学者遍访全球、纵览古今,以跨学科、跨文化的研究视野描绘了一幅以书籍为中心的人类文明史长卷。该书展示的是书籍如何在世界各地的各个历史时期被生产、被传播,书的形式、功能如何不断重塑、革新,以及书籍如何成为人类文明史上最辉煌的篇章。但是这部书籍通史却基本没有谈到与书有着最密切关系的阅读者,看来是留有了遗憾。

詹姆斯·拉文(James Raven)主编的《牛津全球书籍史:插图本》( The Oxford Illustrated History of the Book,2022;李家真译,商务印书馆,2024年)

另一部是美国著名文学批评家哈罗德·布卢姆(Harold Bloom,1930-2019)主编的那套“布鲁姆文学地图译丛”(Bloom’s Literary Places),布鲁姆在总序“心灵之城”中主要谈了两个问题,一是从作家与文学名城的关系,由此讨论城市的重要性;二是关于城市是文学的主题和元素,也就是文学中的城市。因此所收的六本著述都是从城市与文学的关系视域出发,可以说就是文学的城市地标或城市的文学地图,关注的是老大师们在城市的大街小巷留下的足迹。读者一卷在手,就可以打着文学的旗号在城里穿街过巷,指点文学的江山形胜。从文学研究的视角来看,研究城市与文学的关系是文学外部研究的重心之一,但既然是外部研究,又怎能缺少了作为研究对象的阅读者呢?在城市交通线上的文学阅读者正是文学地图的流动地标,是经典名作传播的流动展点,因此这套“文学地图”还是留下了遗憾。

“布鲁姆文学地图译丛”( Bloom’s Literary Places, 上海交通大学出版社,2011年)

最后一部是英国艺术评论家大卫·特里格(David Trigg)的《艺术中的阅读者》(Reading Art:Art for Book Lovers,2018;王晓丹译,广西师范大学出版社,2024年),一部以阅读者、阅读场景和所读的书籍为创作主题的艺术作品(包括绘画、雕塑、装置艺术、摄影等门类)合集,收入来自全球各大博物馆和私人藏家的近三百件作品,创作时代从古罗马到该书出版之前的2017年。这是一个以阅读者与书籍为中心的世界,作者在前言中说该书“是一首赞歌,歌颂书这一件具有革命性的日常之物。……艺术品中的阅读者形象横贯历史,早在我们现今所知的书籍出现之前就已存在。……在艺术家表现书籍和阅读场景时,我们看到了超越文化和时间的共通的人性时刻。”(第1页)认为“书”是值得歌颂的“具有革命性的日常之物”,并且在书籍与阅读情景中看到了普世的人性时刻,说得真好。我应出版社之邀为该书写的推荐语是:“能够在艺术中与书籍、作者和阅读者相遇,在阅读中与艺术相遇,这都是爱书人的幸福时光,是人文主义者的精神澄明之境。”(见封底)在艺术中与阅读相遇、在阅读中与艺术相遇,这是我近年来的一个讲座主题,“以阅读迎接那个亮灯的节日”、“你是谁?一个人文主义者!”是我的讲座PPT上的小标题;这两种反向的“相遇”正是我读这部“阅读者”艺术图集的最大感受。那么,现在看来一个最大的遗憾就是作者的这个“艺术”没有把摄影艺术也包括进去。

大卫·特里格(David Trigg)的《艺术中的阅读者》( Reading Art:Art for Book Lovers,2018;王晓丹译,广西师范大学出版社,2024年)

谈完这三本书,我想真有必要、也完全可以编写出一部地铁阅读者的图文集。樊晔亲的地铁阅读者纪实摄影和这么多年来澎湃新闻推出的“地铁上的读书人”专题所收集的资料告诉我们,文学与创作者和阅读者的关系同样投射于城市交通的轨道之上,建构出一种另类的文学生长与传播脉络。根据澎湃新闻这一专题所统计的样本,在上海地铁上读文学的人最多,占比高达百分之五十以上。莫泊桑、陀思妥耶夫斯基、毛姆、茨威格、黑塞、伍尔夫、奥威尔、加缪、马尔克斯……一连串经典作家的名字闪耀在暗黑的地下轨道交通线上。另外喜欢读其他人文学科、自然科学的阅读者也都是人类知识生产、文明传播的联络图上的活动地标,是时代光圈中很值得聚焦的拍摄对象。这部地铁阅读者摄影图集或许还能在纪实摄影的天幕上增添一抹亮色。

在地铁里看不到西边的太阳是否落山了,通勤的人手上也没有土琵琶,只有书还能让人想起那动人的歌谣,只有摄影师还能捕捉到穿出隧道的那道亮光。

2025年4月22日急草于流溪河畔

转载请注明来自亚星官方网-亚星开户-亚星代理,本文标题:《李公明|“小时光”与大时代中的地铁阅读者》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...