广州十三行西洋商馆是清朝时期广州最重要的对外贸易场所,也是中西文化交流的重要平台。它不仅是一个商业机构,更是一个文化中心,汇集了各种西方文化元素,如音乐、舞蹈、绘画等。中国人第一次接触到了西方的科学技术和文化思想,对中国的现代化进程产生了深远影响。西洋商馆也向中国传递了西方的生活方式和价值观,促进了中西文化的交流和融合。广州十三行西洋商馆已经成为了一个重要的历史遗迹,见证了中西文化的交融和发展。

2024年10月26日上午,由中共广州市荔湾区委宣传部、广州市荔湾区国家档案馆、广州市荔湾区文化广电旅游体育局、广州市荔湾区新时代文明实践中心主办,广东财经大学华南商业史研究中心承办,粤剧艺术博物馆、广东詹天佑故居纪念馆协办的“荔泮芳华:2024年度荔湾历史文化科普活动之七——名家讲座第四讲”在粤剧艺术博物馆举行。中山大学历史学系教授江滢河老师在此次活动上发表了题为“广州十三行西洋商馆的文化功能”的演讲,以下为演讲文字稿。

演讲现场

演讲现场

十三行是广州在清代非常重要的商业贸易组织。随着贸易的进行,十三行在广州颇具历史影响,且具有多重含义,既指商业组织,也指荔湾我们称之为“十三行”的这块地方,同时也包括以十三行为中心所连接起来的世界。所以,如果我们要了解十三行及其历史的话,单纯去荔湾十三行是不够的,还要去到英国、荷兰,去其他地方寻找和十三行相关的联系。

关于十三行的研究,前辈学者早就有所关注。作为一个商业组织,十三行最重要的功能是做贸易。 但是除了做生意之外,有没有其他的作用?十三行作为中国政府的垄断机构,什么样的人和他们做生意?和十三行做生意的人到了广州之后,他们是怎么样做生意的?他们为什么住在在十三行而不是其他地方?梁嘉彬先生的著作《广东十三行考》在1930年代就出版了,他对曾经在广州领过执照,跟外国人做生意的商行一个一个进行研究,比如怡和行、同文行,从康熙年间一直到道光年间,所以他的研究就是关于十三行商行的研究。那么,研究完十三行商行以后还有什么问题值得进一步的研究,梁嘉彬先生在《广东十三行考》的尾篇提出了大概十一个方面的课题,其中一个课题是在尾篇第三节,标题叫做十三行与十三夷馆。梁嘉彬先生提出,我们研究广州贸易不能够单纯地看十三行商人的活动,还要看他们的对手——比如英国东印度公司、荷兰、丹麦亚洲公司等等,他们在广州是怎么运作的。这就是十三夷馆的课题。

我的老师蔡鸿生先生很早就开始关注这方面。他曾经写过两篇文章,一篇是写荷兰馆,还有一篇是写瑞行,瑞行就是瑞典东印度公司驻广州的商行。蔡鸿生先生在《清代广州的荷兰馆》里讲了这样一段话,他说我们关于这些商馆的研究,关于这些夷馆的研究,当然其商业功能是最重要的,但是也不能够忽视其文化功能。在文化交流方面这些夷馆到底起到了什么样的作用?他提出,清代的文化交流既有通过教会的宗教渠道,也有通过夷馆的世俗性渠道,可以说是双轨并进的。商馆,不是教书育人的地方,但是因为当时的贸易是一种跨文化的贸易,不同人的背后代表着不同文明的理念、不同文化的行为方式,以及不同物质文明的内容都可以在这里形成交流。所以,蔡鸿生先生说,研究十三行,当然要重商,但是也不能够轻文,商、文并重才有利于全面的观察。这也是我近些年特别关注十三行与文化交流相关的一些内容的原因。

一、十三行(外洋行)、西洋商馆(夷馆)与十三行街区

对于十三行、西洋商行、夷馆或者这个街区,其实我们已有很多常识性的认识。比如说十三行的商馆又称为夷馆,为什么叫十三夷馆?其实这个“十三”是相对十三行的,有十三行就会有十三夷馆。在西文里面,称为Factory。夷馆虽然是外国人住的,但是这些房子是行商设的,产权也是属于中国的行商。因为根据清政府的规定,外国人当时是不能在广州买田产买地。

商馆最开始是一些中式的木构房屋,后来逐渐发展成两三层的建筑。其基本形制大体如此:底层是账房、仓库,还有一些仆人的房间、银库等等;二楼就是生活起居的地方——客厅和饭厅;三楼就是外商的卧室。商馆一般来说是行商的产业,就像行商一样,不是说每年固定有十三个。据梁嘉彬先生研究,多的时候有二十多个行商,最少的时候可能六七个。大致可以说,所有的西方国家、欧洲国家都曾经在广州设过商馆。根据亨特《广州番鬼录》记载,道光年间有十三所商馆,所以被称为“十三夷馆”。这个地方就集中在现在文化公园北面围墙外,商馆的所在地应该是在今新中国大厦以及旁边的商品房。商馆就是一排紧密联系起来的房子,在商馆的各个房子中间会有几条街道。这些街道的名字大家也十分熟悉,有十三行街,还有“同文街”“靖远街”(西文叫做“新中国街”和“旧中国街”),等等。在商馆的前面形成了空地,可以把它称为“广场”,到后来形成garden,就是花园。在珠江边上清政府粤海关还设了税馆以及一些上下人员跟货物的码头。大家好像是这么认为的:十三行从康熙二十五年(1686)开始就已经形成这个规模了。但其实不是这样的,因为整个十三行的历史,外国人在广州做生意,他们的地盘有蛮长时间的发展过程。

范岱克老师非常有名的一本书是《广州贸易:中国沿海的生活与事业(1700-1845)》,时间段是1700年~1845年。我问他为什么要选1700年作为开始,而不是康熙设海关的1684年或者开始有行商的1685年。他说根据现在的研究,大概从1700年开始,外国人来广州做生意已经有一些有例可循的规矩了。在此之前可能就是来了一艘船,怎么做生意,生意做完以后等第二艘船来,再根据实际情况去处理。但是1700年前后,大家已经开始约定俗成,或者开始按照某种方式做生意了。从那个时候,逐渐开始有外国商人在广州常年性地住下来。比如说英国人是1715年开始设商馆。

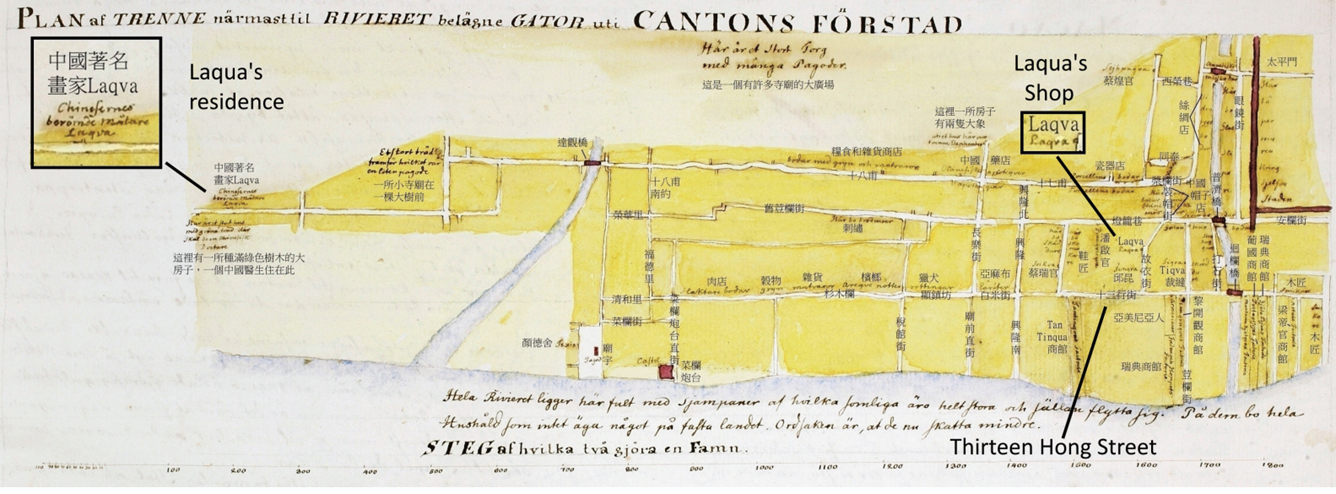

十三行的商馆区不大,但在1740年代外国人来广州做生意,跟中国人打交道在行动上的自由度还是蛮大的。虽然他们不能进城,但在城外、在西关,有非常重要的一块商业区域。为什么后来会逐渐地缩到我们现在所说的商馆区?一个非常重要的时间节点是在1760年,即第二次公行的成立。第二次公行成立以后,当时的清政府和海关开始逐渐要求这些外国人在固定区域居住,不能去其他地方。那些向外国人卖瓷器、卖商品的店铺也开始在这个区域内开店,就集中在十三行街,就是跟珠江平行的街道,以及被称为“中国街”的“靖远街”。“靖远街”为什么会称为“中国街”?根据范岱克老师的研究,这条街就是叫China street,如果C大写就是“中国”,小写就是“瓷器”,所以说China street可能就是瓷器商人开店比较多的地方。

“休姆长卷”,来自Paul A.Van Dyke,The Hume Scroll of 1772 and the Faces behind the Canton Factories,澳门《文化杂志》,外文版,第54期,2017年,第64-65页

这是非常有名的一幅画,叫《休姆长卷》。范岱克老师有一篇非常重要的文章介绍这幅画。这幅图明确是1772年在广州画的。1822年一场大火烧掉了十三行,范老师就研究1772年至1822年这些商馆有什么样的变化。在1772年商馆里不仅只有西方商业公司,很多中国的行商也在里面办公,比如说文德行、逢源行、同文行(同文行是潘家的),还有广源行等等。那时只有一条街道,就是靖远街。在1822年之前,新中国街、旧中国街是没有的,只有一条中国街。当然旁边会有新豆栏街,英文叫“猪巷”(Hog Lane)。

1822年大火烧掉了整个十三行。这次大火延烧的面积非常大,除了十三行,整个广州城外很大一片区域都被烧毁。他们当时数出来这里有17间房,跟1772年《休姆长卷》里是非常一致的。所以说这些房子在1772~1822年期间变化不是非常大。变化可能是一些小的装饰,比如说某个房间上盖了一个阳台,或者是某个窗户重新装了玻璃等等,这些档案是有记录的。1822年大火之后,恢复建房,首先盖起来的建筑基本上就成了西式的房子。与此同时,英国人比较霸道,在商馆前面围出一块地,后面就形成了Queen’s Garden(女王花园)。之后,海关、税馆也重新树立起来了。

重建过程中出现的一条新街道,就是原潘家的同文行的地方,潘家将其捐了出来,不再盖房子,修了一条路,这条街就叫“同文街”。因为靖远街是老街,同文街是新街,所以就成为Old China Street和New China Street。再加上以前的豆栏街和与珠江平行的十三行街,就构成了由17个西式建筑、三条竖向街道和一条横向街道构成的一个社区。这个社区非常小,不像1740年代外国商人可以在整个西关很大一块地方活动,所以外国人抱怨他们的行动越来越不自由了。十三行街区就在珠江边上,南北东西大概几百米的距离,他们要在这边生活半年,甚至还出现过有外国人在这里待了多年。根据规定,他们在贸易结束以后就要离开中国,或者不离开也没有关系,可以在澳门待着。但是有的人是常年待在十三行街区,十几年、二十年的都有。可见,这里已经形成了一个在中国内地非常重要的、有众多外国人常年居住的community(社区),这是一个外部的形成过程。

二、西洋商馆区多元外侨社区的形成

西洋商馆的规模及生活形态

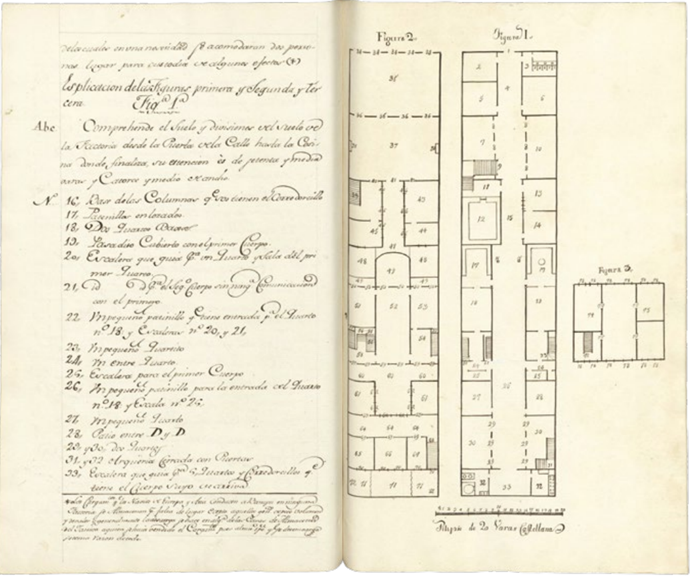

关于商馆内部,现在也找到了蛮多关于内部的描绘。这幅图是瑞典东印度公司在1750年代留下来的一个俯瞰图。我们看到的是两进的、三进的房子。这是内部一楼跟二楼的平面图,可以看到每层是怎么布局的。这种材料还是蛮多的。

“西班牙商馆内部”,来自Paul A.Van Dyke,The Hume Scroll of 1772 and the Faces behind the Canton Factories,澳门《文化杂志》,外文版,第54期,2017年,第76页

这是一幅1789年西班牙馆的内部设计图,因为西班牙是1787年才真正开始在广州设商馆。西班牙皇家菲利普公司设了商馆以后,租了行商的房子。在设商馆以后,留下记录说,他们的房子是三层,一楼、二楼,三楼还有一个小小的像阳台的花园。还会记录,商馆里会有哪些房间,每一个房间都会有标号,每个标号都会详细说明房间是做什么的。如果我们要重建当时的商馆,其实是可以把这些资料找过来,去做一些复原式的处理。

再说美国馆。美国没有一个统一的美国公司,它有很多的商人、很多的商行,所以美国人会去租不同商馆的房子,他们多集中租在瑞行,就是原瑞典东印度公司租过的房子。因为瑞典东印度公司在1790年代以后就没有船来了,但他们以前的租的房子一直被中国人称为“瑞行”。我们可以看到这个房子其实是五进的,一楼房间有给买办的,有厨房,还有counting room,就是算账的账房,诸如此类。可以看到,他们还是很在意居所的。雅克·当斯看了很多美国人的日记以后,在《黄金圈住地》里讲了这段话:“对于外国侨民来说,广州的生活是最舒适的,他在这里也许能享受到比旅途中其他地方多得多的奢侈品。每个商馆都有足够的仆役,各司其职。除了厨子、门房、饲养家禽者,以及普通苦力外,每个外国人都有一个跟班。”他说商馆对外国人来说非常重要,是他们在广州的家。所以他们会尽量地让广州的生活变得舒适一些,所以室内会有很多方便他们生活,以及他们生活习惯的各种各样的家居和设备。尤其是中国人对他们还蛮照顾的,有很多的“事仔”(当时粤语口语,指为雇主提供家务服务的男性佣工),就是跟班。每个外国人的背后可能都有一个事仔跟着服务他。很多美国人刚开始来的时候觉得不太习惯,因为那些来广州做生意的美国人,其实都是有钱人家的穷亲戚。因为有钱人舍不得让自己的小孩跑那么远来广州做生意,但是也不想把赚钱的机会给别人,所以会给自己家里的穷亲戚。这些人以前的生活并不是非常奢侈。而且美国的清教徒传统对生活是讲纪律的,就是自律,跑到广州来以后发现太舒服了,所有的事情都不用做。所以他们非常想念旧广州的生活。后来很多西方人在晚年回忆广州都是非常温馨的,那些事仔也非常地听话。甚至他们后来离开广州的时候会把给他们服务的事仔带回去。这些故事蛮多的,我们就可以看到这些围绕着十三行商馆区所在的这个小小地方发生了非常多的故事,就形成了在中国历史上非常独特的一个多元化的国际外侨社区。

广州商馆区,Paul A.Van Dyke,Miscellaneous References to Artisans of the Canton Trade 1700-1842, 澳门《文化杂志》,外文版第59期,第125页。

十三行时期广州贸易的社会结构

所谓广州十三行,这里出现的人物有各种各样的身份。比如十三行的商人,这是很明确的,因为他们在这儿做生意。还有行外商人,就是那些在中国街、在十三行街开店铺的铺商。以及跟外国人打交道的,像买办、通事,然后还有各种各样的厨子、苦力、仆役等等。另一方面,对外国人来讲,会有各大东印度公司的商人,他们的组织也比较复杂。我稍后会介绍,比如说英国、荷兰、瑞典都有各自的特点。除了东印度公司这样正规的、拿到他们国家的垄断权跟特许状的商人之外,还有一些其他的商人,例如港脚商人。港脚商人不是做中国跟欧洲的生意,是做亚洲内部的生意,像中国跟印度之间的生意。除了东印度公司跟各大垄断公司之外,还有私商,那些突破了西方国家自身的垄断,跑过来跟他们自己国家公司竞争的商人。此外,还有船长跟水手。当然船长跟水手,尤其是水手一般不住在商馆区。水手大部分都是住在黄埔的船上,他们可能会有那么几次机会跑到广州来购物,但他们大部分时间都在黄埔的船上,但船长很多时候会住在商馆里。

这些人群有什么特点呢?来广州做生意的商人是纯男性的群体,因为清政府不准女人跑到广州来的。好不容易来一位女士,都是偷偷摸摸的,后来还酿成了外交事件(即1830年盼师夫人事件)。虽然有十八九岁的小孩来这里做生意,可能是家里不太有钱的亲戚,但是绝大部分的人还是受过高等教育的,甚至是一些中产甚至高层的群体。这些人是有知识的、受过高等教育的外国商人。

中国这边最重要的群体是行商群体。所有中国的行商或者中国的商人都有一个儒商的梦想。这些商人会让他们的小孩去读书、去考科举,是有着非常明确的儒商传统的行商群体,比如潘有度就有诗作、诗集留下来。在他们的心目中,他们在文化上有什么样的追求,或者说有什么样的文化素质就体现在跟外国人打交道的过程中,这些是值得我们关注的。

还有,就是程美宝老师在《遇见黄东》里称之为“最卑微、最前沿”的事仔群体,就是给外国人做仆人的事仔、厨子,甚至包括一些苦力。他们可能是没有文化的,没有受过教育,甚至不识字,包括黄东可能都不认识几个中国字。他写自己的名字都只留下了“黄东”两个字,其他东西都没留下来。他们有跟外国人、跟西方的文明接触的机会,那么在他们身上能够呈现出什么样的文化表征,也是我们要去关注的。因为不是一天两天,而是几代这样的人群在这边活动,会留下各种各样的信息。

我们可以稍微看一下马士的《东印度公司对华贸易编年史》第四卷,1825年的那一章,非常详细地列出了当时在十三行英国人有哪些。当时英国东印度公司的管理机构叫特许委员会,特许委员会由三个人组成,一个主席加两个成员,主席是咸臣爵士,成员是图恩和部楼顿,每一个人有他们要负责的事情。在特许委员会下面有七个大班,每个大班叫什么名字,他们每个人负责什么。除了大班之外,还有五个书记的名称,每一个做什么事情,等等。根据对印度公司管理的研究,书记未来就会成为大班,也就是说他是来这边锻炼,基本上书记如果能够在广州从事7年左右的工作,坚持下来的大部分人都可以升到大班,他们就是直接参与贸易的人。除了这些做生意的人之外,包括特许委员会、大班、书记,还有诸如牧师、茶叶检验员、代理茶叶检验员、医生等等其他身份的人。还有一些孟加拉土著,其实就是港脚商人,做中国和印度之间生意的人。还有一些管事,包括仆役长(管厨子、苦力等等)。居住在英国商馆的就是这些人。像布罗登、咸臣,都有家族文献留下来,详细记录了他们曾经在广州做过什么事情。如果做很细致的研究的话,可以把他们在广州的事情梳理出来。此外,英国人还记录了一些普鲁士领事、撒丁领事、荷兰,还有英国的私商、巴斯商人、美国领事等等,这些是不完全记录。

商馆里的中国服务人员是如何配置的呢?亨特在《广州番鬼录》里讲:“每座商馆严格限定只准雇用8名民夫服役(不管商馆本身人数多少),即2名搬运夫,4名挑水夫,1名看货夫(仓库苦力),并设1名‘孖毡’(merchant),即负责商馆事务之买办:如今日之称呼。”但实际上不止这几个中国人,因为亨特他们做完生意离开广州去澳门时,这个队伍有非常多的人。商馆的人有20~25个。如果当年有10个商馆有效地在广州运作,外国人群体大概就有200人到300人之间。再加上各种各样的中国人、买办人员。当我们讲买办的时候好像就只有一个人,但其实不是,买办有好多的手下,就像一个公司。所以围绕着这个地方,每年生活的人是数以百计的。包乐史老师有一本非常有名的书——《看得见的城市》,对广州、长崎、巴达维亚进行研究,他指出了这种港口城市非常重要的特点,称之为“跨文化贸易的经营地”,就是不同的文明在这边接触。人员来来往往,来了又走了,不断地相聚分离,都有时间的节奏,比如说每年7月来,每年2月走,有一个相聚分离期。这些地方往往也孕育着各种各样的机会。这个机会是多方面的,一个是贸易的机会,要寻找各种各样的商品,寻找各种各样的贸易的伙伴;同时也是创造很多新事物的机会,不同文明的碰撞就容易出现其他地方难以看到的新东西。

跨文化贸易的买卖双方,围绕着贸易做了很多的事情。从主观的愿望到客观的效果,他们又自觉或不自觉地扮演了文化中介的角色,比如生活方式、生活习惯的互相影响,主动地、有目的性地收集、交换物品信息,等等,我们都可以把它看成是文化交流的内容。这些内容在历史上有非常重要的价值。

关于这些内容,我大致从几个方面给大家介绍,主要包括学术研究跟信息的收集、宗教传播、科技的交流,还有医学、文化和艺术的交流。

1、学术研究与信息收集

这是非常有目的性的事务。每一个东印度公司基本上都有这样的活动,荷兰、英国、瑞典等等。

(1)荷兰东印度公司的信息收集

荷兰东印度公司留下了非常详细的档案,他们在17世纪末就有一个人(Jan Albert Sichterman,1692-1764)曾经到过孟加拉,由孟加拉来广州,然后收集了一大批东西回去——各种各样的中国物产、地理信息……1765年到达广州的Ulrich Gualtherus Hemmingson、1767年荷兰馆的一个主管(Martin Wilhelm Hulle, 1735-1796),他们也做了类似的信息收集。还有一个很重要的人是Van Braan(A.E. Van Braan Houckgeest,1739-1801),曾经做过荷兰去北京使团的副使,也做过非常重要的信息收集。

为什么会这样?荷兰东印度公司开展贸易的同时,对世界各个地方的科学知识也做了大量的收集,成为当时整个欧洲的信息交流中心。所以,如果有人要了解中国、印度或者东南亚的某个地方,就要先去阿姆斯特丹找相关资料。当时的阿姆斯特丹不但是贸易中心,也成为18世纪欧洲一个非常重要的知识创造中心。与此同时,荷兰的印刷业、出版业、画廊、画室都非常好。

海牙的一位律师(Jean Theodore Royer),他没有来过广州,但他非常喜欢中国文化。通过在荷兰馆工作的两个荷兰人,他收集了很多关于中国的画册、工艺品等等,后来这些成为阿姆斯特丹国家博物馆最早的一批藏品。Royer收这些藏品是为了了解中国,他认为要了解中国首先要学中文。那么,儿童怎么学字,就是看图说话。所以他就通过荷兰馆的同事、朋友邀请中国人画各种各样的人物和东西,留下了一大批画,画上面有形象,还有拉丁文和中文。Royer还跟着当时在海牙的一个叫陈阿水(Tan Assoij)的中国人学习中文。

(2)英国东印度公司的博物学研究和图书馆建设

荷兰馆的收集是非常有目的性的,同时还承担了他们国内的人关于中国事务的信息获取工作。黄东也是非常重要的一个将中国博物学与自然科学的信息传递到欧洲的中介,黄东为什么能当这个中介呢?就是因为John Blake。John Blake代表了一类人,他是英国东印度公司内部、既是贸易者又是博物学家,或者说对博物学有兴趣的那群人。东印度公司的历史上有很多这样的人。那么,在这些人的背后是谁?他们为什么要收这些东西?比如黄东、John Blake的背后就是Joseph Banks。Joseph Banks是英国国家植物园的园长,他鼓励他们来做这件事情。

(3)瑞典东印度公司与林奈的科学研究

瑞典有很重要的一个科学家叫林奈,是现代生物学分类命名体系的创始人。瑞典东印度公司会吸收很多的学生,林奈专门派学生去瑞典东印度公司找工作,工作的同时请他们把世界各地能够找到的标本收回去,然后命名,逐渐形成了知识体系。其中,广州商馆在整个过程中起了非常重要的作用。

除此之外,我们可以看到英国东印度公司曾经在广州建过一个图书馆。1832 年时还出版了图书馆的目录。这是《中国丛报》的第四期,应该是在 1835 年的时候,详细的介绍了他们 1832 年的目录,包括神学、法律、生物、艺术科学、古典学、哲学、诗歌、小说,还有一些杂项等等。这个图书馆就成为英国人在广州非常重要的自我修读、阅读场所,不单是自我进修,还有阅读协会。同时,马礼逊非常重视图书馆,他自己收集了很多中国的书。现在伦敦大学亚洲学院的图书馆里就收了很多马礼逊的藏书,是英国非常重要的一批藏书。

(4)近代报刊的创办发行

报纸在广州最早出现于1827年,叫做THE CANTON REGISTER(广州纪事报)。出资者是臭名昭著的鸦片贩子——马地臣。他之所以出资是因为这份报纸是抨击东印度公司垄断权的,而他是私商。在此之后我们可以看到,1831年有《中国信使报》,1832年就有传教士的《中国丛报》。创办这些报刊一个非常重要的意义就是培育在广州商馆的外国人对于中国知识的了解。比如《中国丛报》,对中国的社会、政治、地理、神话传说、历史有非常详细的介绍。这些报纸的发行培育了最早一批对于中国情况非常熟悉的人。所谓的“中国通”,就是在这样的一些报纸、书籍编辑的过程中培育出来的。

马礼逊还参与字典的编纂。这本书是美国的一位传教士编的,是关于广州方言的小论文集,其实就是最早的关于广州话研究的小册子。(E.C. Bridgman. A Chinese chrestomathy in the Canton dialect, S.Wells Williams,1841.)另一本书也是一个美国人写的,他在广州做生意,写自己在中国的早年生活。(Gideon Nye. The Morning Of My Life In China : Comprising An Outline Of The History Of Foreign Intercourse From The Last Year Of The Regime Of Honorable East India Company, 1833, To The Imprisonment Of The Foreign Community In 1839, Corresponding Member Of The American Geographical And Statistical Society : Author Of Rationale Of The China Question, &C, &C. Canton.1873.)后来这本书在美国影响特别大,我们就可以看到美国人怎么样通过自己在广州的生活来认识中国,也就形成了非常重要的“中国通”的培养。欧美学术界,比如像德庇时(Sir John Francis Davis),他后来成了第二任港督。他晚年是英国大学的汉学教授,翻译中国的文学,包括戏曲小说。荷兰的大学早期的一些汉学学位的professor也都跟广州有渊源。所以,商馆区是这一群最早的“中国通”培育的地方。美国学者雅克的《黄金圈住地》,副标题是“美国对华贸易商人群体与美国对华政策的形成”。他觉得这群人对于美国对华贸易的形成起到了决定性的作用,尤其是在早期。就是因为他们是最重要的中介,除了商人之外没有其他的身份的人到过广州、到过中国。

除了这些著作、报纸,还有非常重要的一点,就是报纸收集的商业信息。比如 Canton price current,因为报刊是有时效性的,比如1834年第一期是1月份的,第二期是2月份的,收集当时广州的商品信息,比如价格。第一期的《广州纪事报》就开始有了相关记录。这是《广州周报》 1939 年第一期,它有非常详细的当时广州的商品价格。

这有非常重要的意义。范岱克老师讲过,广州体制最后崩溃的两个非常重要的推动力,一个是报刊,一个是蒸汽船。蒸汽船是突破珠江的防线,不用像以前那样引水就可以进来。报刊呢?从1830年代开始,西方通过报刊对于整个广州以及中国的贸易情况有了非常精准的认识。对于西方的商业群体,不管是垄断公司还是私商,在采取未来商业行动的时候是有据可依的。但是中国这边,包括从粤海关监督到一般行商,可能对于整个的商业信息都是一抹黑的。在这样的情况下如果有商业战争,谁赢谁输是不言而喻的。

2、宗教传播

关于宗教传播,我想要说的是天主教。天主教在康熙末年就已经禁了,到雍正年间,基本上所有在大陆的天主教传教士只能在北京宫廷待着。但是有意思的是,我们发现在广州的天主教传教士还是有蛮多的。罗马教会千方百计地让传教士通过各种方式进入中国内地活动,比如通过澳门。澳门的活动可能更多的是跟宫廷相关的,因为澳门的教会跟宫廷的教会之间有联系。罗马教会比较倾向于利用瑞典、丹麦等小的东印度公司,用他们的船来传递信息。比如在罗马教会的档案以及在瑞典东印度公司、丹麦东印度公司的档案都有这样的记载。在他们的商业档案以及罗马教会的档案里就留下了关于瑞典、丹麦以及后来英国东印度公司做过一些事情,包括怎样运送传教士,怎样给传教士的传教活动提供资金,以及在这个过程中他们能够通过罗马教会委托的贸易获得什么样的收益。

3、医学传播

医学方面,像英国东印度公司每一拨人过来都会有医生。他们的医生当然是给自己的船员看病,但也会给一些中国人治病。比如很有名的郭雷枢,他就留下了这幅画像——他在中国人看眼病。还有皮尔逊,非常有名的牛痘接种,就是他带进来的。《南海县志》《番禺县志》都记载说当时种牛痘都是怎样通过商馆进入中国。这些都是有记录的。值得一说的是伯驾,美国的传教士。他在1835年通过一位美国商人资助,花500 块钱租房子,开了眼科医院,叫“博爱医院”。后来他还发起了中华医药传教会。目前我们知道伯驾在中国做很多事情。除了治眼科疾病之外,他还做肿瘤的切除手术。最早的麻醉术也是他在中国开始实践的,对西医在中国的传播是有贡献的。耶鲁大学医学院留下了非常完整的伯驾在广州行医的记录。

伯驾与关阿度行医图,见Carl Crossman, The Decorative Arts of China Trade, Antique Collector's club Ltd, Suffolk, 1991, 第91页。

很有意思的是,伯驾的医院在商馆区,我们可以看到有很多中国人是有机会跑到商馆去的。他的名声是怎么传播的?人们怎么会知道这个地方有这样的人可以给他们看病?伯驾还带了一个中国助手,就是关亚杜(又名关韬,英文名Kwang Ato)他是林呱的侄儿。后来关亚杜可以自己做很小的手术,有了实操的能力。所以林呱为了感谢伯驾,专门为了他绘制了100多幅中国的病人。每个人是两张图,一张是他有病时的样子,一张是治愈时的样子。目前这些画绝大部分是藏耶鲁大学医学院图书馆。这些画的存在是有宗教目的,伯驾带着这些图去英国、美国以获得更多的资助,进一步推进他在中国的传教事业。

4、科技交流

科技交流方面举两个例子,一个是科学仪器,一个是科学知识。

潘有度是一位很有名的行商,曾经写过一组诗叫“西洋杂咏”,一共16首。其中就写了两种西洋的“奇技淫巧”,一个是望远镜,一个是时钟。这些东西是通过外国人带进来的,在中国社会成了非常重要的奢侈礼品。比如很多的官员想要望远镜、时钟,他们又不肯花大价钱去买,希望能够有人送,压力就到了行商的身上,甚至有一些行商为了承担这样的花费而破产。这是有记录的。

这讲的是科学仪器,在科学知识方面就今年的《历史研究》上有一篇文章。(韩琦:《乾隆末年广州的中西文化交流——许宗彦与欧洲科学新知的传入》,《历史研究》,2024年第1期。)我给大家介绍一下。当时有一个人叫许宗彦,是浙江人。因为他爸爸在广东当官,他就跟着他爸爸在广东待了一段时间。乾隆五十九年时,他留下了一份记录,说他曾经在广州跟一位叫做“弥纳和”(法国遣使会南弥德)的西方传教士聊天。弥纳和向他介绍了一些天文的知识,其中有一颗星叫“天王星”。这是中国史书里对于天王星的最早记录。当时他为了把天王星的知识跟中国传统的星相学的知识结合起来,他认为天王星可能就是中国人所讲的“荷逻候星”。不管怎么样,这是最早发现的中国人关于天王星的记录。而且当时欧洲发现天王星的时间还很短,就很快传到了中国。中山大学对面瑞康路上有一个道观——纯阳观,有一个最早的观象台,李明彻跟西方的传教士有很深的关系。它代表了当时有那么一批广州人对西洋科技感兴趣,他们会有渠道去获取这方面的信息,那么商馆就是他们获取这些信息最直接的场所。

5、物质文化与艺术交流

关于物质文化和其他方面,我们可以看到中国人是有去(商馆区)参观的。比如乾隆四十七年有一个读书人叫曾七如,跑到广州来,他的朋友就带他去参观了荷兰馆。他非常详细地记录了荷兰馆有什么东西,其中我们可以看到内部的装饰,窗楹怎么做的,室内用了什么样的铺地,什么颜色等等。馆里还有音乐表演,自鸣钟、千里镜,还有海图,以及一些非常重要的西式宠物。非常重要的是檐间悬水晶灯,这可以说是广州商馆非常普遍的吊灯。这个灯后来成为英国人送给皇帝的贡品。这些是物质文化方面的东西。

音乐表演是西方人非常重要的日常生活,我们可以看到像美国山茂昭写的“每星期天晚上英国都有音乐会,由来自不同国家的人演奏”。还有一个美国人叫米吉(Megee),曾经在广州的商馆区租了几个房子开宾馆。在旅馆里面举行演奏会,一些行商,像潘启官也会去听。有些盛大宴会,他们会演奏包括低音提琴、长笛,还有单簧管等等之类的乐器。有时举行宴会的时候,他们还会有人唱歌,唱西方的歌,还会跳舞。而且跳舞的时候就发现他们旁边那些事仔们,也在津津有味地看热闹。可以看到,这些场合并不是纯西方人,当时所有能够有机会跑到商馆区的人都有这种活动。那么这有什么社会影响呢?我们找到了这样一首诗。19世纪初有一个广东高要人叫苏维熙,他来到广州发现有个少年在街头卖艺,号称自己在演奏“夷乐”,就写了一首诗《夷童乐》:“小儿生长年十五,日日街头走风雨。十三行外往来多,似与番奴能共语。……粉楼鬼子情多媚,吹竹弹丝动人思,盈盈碧眼发鬅鬙,汝曹合向此中置。”结合一些文献和信息,所谓的《夷童乐》是不是和商馆中间有一些联系?这是一个例子,能够让我们看到十三行曾经在广州的社会影响。

美国花园,见《珠江风貌,澳门、广州及香港》展览图录,香港艺术馆制作,香港市政局,1996年,第91页。

最后要讲到的是西式花园建筑。1822年火烧十三行之后,英国人就开始在商馆前面建了一个女王的花园( Queen’s garden),其他的地方都是公开的。情况在鸦片战争前夕发生了变化。1839年的时候,林则徐封锁商馆区,因为要销禁鸦片,所有中国人都要离开,在商馆区域的前面要用栅栏把它围起来,之后驻扎士兵。等到鸦片战争结束,南京条约签完以后,商馆区恢复了日常的工作,英国人、美国人觉得他们需要有一个独立的空间。他们以栅栏为界,开始进行生活设施的改善,同时提出来,中国人不允许到这里来,在望厦条约签订的附属条款里就有这点。接着他们自然而然会想到要怎么样美化这片地方,所以逐渐就开始了所谓的花园建造。为了建造花园,外国人还专门成立了基金。到1847年情况又发生了变化。1847年,美国商馆前面的花园和英国商馆前面的女王花园间的新豆栏街栏杆被撤掉了,两个花园连在了一起。接着在女王花园的地方盖了一个圣公会教堂。原来美国人主要负责的花园变成了所有当时在广州的外国人一起负责,他们在1849年的时候还成立了一个委员会专门来负责。

三、西洋商馆的文化功能

最后来说一下,我们如何来看待西洋商馆的文化功能?

第一个,文化事务是存在主观性的。比如西洋国家的信息收集以及对中国的了解是非常主观的,他们的商业目的、科学目的、政治目的非常明确。但是也有一些客观的,比如生活方式、物质文化的交流、使用的各种器具……中国人看到以后在交往过程中逐渐完成文化上的交流。

第二个,我想要说的是西洋商馆所呈现出来的文化功能,可以看到文化的多元性与文化的弹性。首先对于一个文化的生成,我们是从这么小的一个领域来看,在珠江边上,南北四五百米、东西五六百米的一个空间,来看在一个半世纪里面所发生的事情。有这么多不同性质的文化在里面共同的存在。当然我这里说得比较简单,就好像是中国跟西方,但其实不止的。因为我们可以看到还有穆斯林、有日本人等等,都有在里面活动的痕迹。这是一个非常多元化的一个文化的社区。它能够体现出在交往的过程中,这些文化是通过什么样的方式互相影响,里面就存在非常多弹性。就比如说我们刚才讲过的一个“最前沿又最卑微的”事仔群体,他们通过什么样的方式在文化的交流的过程中间发挥作用?比如黄东,一个没有受过教育的人,但他有机会与西方群体发生一些关系,因为他要打工获取报酬,在这个过程中就有机会去学习外国的语言,甚至帮忙收集中国的一些信息,就在不知不觉间形成了各种互动,包括生活上的以及知识的传播上。这样一种弹性,我们看到的是在不同人身上都会有一些比较特殊化的体现。比如说我们刚才讲到的潘启官,有机会跑到英国商馆去参加宴会。我们也看到很多人记录他们去潘启官家里参加宴会的时候,潘启官是怎么招待他们的,宴席是中式、西式分两轮,在中式的宴会上菜肴的布置,也可以看到那些做法其实也不是纯中式的等等。在这里面我们就可以看到一些非常多样化的问题,这个是值得我们去关注的。

转载请注明来自亚星官方网-亚星开户-亚星代理,本文标题:《江滢河:广州十三行西洋商馆的文化功能》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...